Había una vez una mujer pobre que tenía un solo hijo, un niño llamado Hassebu. Cuando dejó de ser un bebé y su madre pensó que era hora de que aprendiera a leer, lo envió a la escuela. Y, cuando terminó la escuela, lo metieron en una tienda para aprender a hacer ropa, y no aprendió; y lo pusieron a trabajar en platería, y no aprendió; y todo lo que le enseñaron, no lo aprendió. Su madre nunca quiso que él hiciera nada que no le gustara, entonces le dijo:

—Bueno, quédate en casa, hijo mío—. Y él se quedó en casa, comiendo y durmiendo.

Un día el niño le dijo a su madre:

—¿Cuál era el negocio de mi padre?

—Era un médico muy erudito—, respondió ella.

—¿Dónde están entonces sus libros?— preguntó Hassebu.

—Han pasado muchos días y no he pensado en ellos. Pero mira adentro y mira si están allí—. Entonces Hassebu miró y vio que los insectos se los habían comido, todos menos un libro, que tomó y leyó.

Una mañana estaba sentado en su casa, estudiando el libro de medicina, cuando se acercaron unos vecinos y le dijeron a su madre:

—Danos a este niño para que vayamos juntos a cortar leña—. Porque cortar leña era su oficio y ellos cargó varios asnos con la leña y la vendió en el pueblo.

Y su madre respondió:

—Muy bien; Mañana le compraré un asno y podréis ir todos juntos.

Entonces compraron el asno, vinieron los vecinos y trabajaron duro todo el día, y por la tarde trajeron la leña al pueblo y la vendieron por una buena suma de dinero. Y durante seis días fueron e hicieron lo mismo, pero al séptimo llovió y los leñadores corrieron y se escondieron en las rocas, todos menos Hassebu, a quien no le importó mojarse y se quedó donde estaba.

Mientras estaba sentado en el lugar donde lo habían dejado los leñadores, tomó una piedra que había cerca de él y la dejó caer al suelo. Sonó con un sonido hueco, y llamó a sus compañeros y dijo:

—Venid aquí y escuchad; ¡El suelo parece hueco!

—¡Toca otra vez!—, gritaron. Y llamó y escuchó.

—Vamos a cavar—, dijo el niño. Y cavaron y encontraron un hoyo grande como un pozo, lleno de miel hasta el borde.

—Esto es mejor que la leña—, dijeron; —Nos traerá más dinero. Y como la has encontrado, Hassebu, eres tú quien debe entrar y mojar la miel y dárnosla, y la llevaremos a la ciudad y la venderemos, y dividiremos el dinero contigo.

Al día siguiente, cada hombre trajo todos los cuencos y vasijas que pudo encontrar en casa, y Hassebu los llenó todos con miel. Y esto lo hizo todos los días durante tres meses.

Al cabo de ese tiempo ya casi se acababa la miel, y sólo quedaba un poquito, bastante en el fondo, y eso era muy profundo, tan profundo que parecía como si estuviera en medio de la tierra. . Al ver esto, los hombres dijeron a Hassebu: ‘Te pondremos una cuerda debajo de los brazos y te bajaremos para que raspes toda la miel que quede, y cuando hayas terminado bajaremos la cuerda otra vez, y lo atarás y nosotros te sacaremos.

—Muy bien—, respondió el niño, y bajó, y raspó y raspó hasta que no quedó tanta miel como para cubrir la punta de una aguja. —¡Ahora estoy listo!—, gritó; pero consultaron entre sí y dijeron:

—Dejémoslo allí dentro del hoyo, y tomemos su parte del dinero—, y le diremos a su madre:

—A tu hijo lo atrapó un león y se lo llevaron al bosque, y lo intentamos seguir, pero no pudimos salvarlo.

Entonces ellos se levantaron y fueron al pueblo y le dijeron a su madre lo que habían convenido, y ella lloró mucho y estuvo de duelo por muchos meses. Y cuando los hombres estaban repartiendo el dinero, dijo uno:

—Enviemos un poco a la madre de nuestra amiga—, y le enviaron un poco; y cada día se llevaba uno su arroz, y un aceite; uno tomaba su carne y el otro su ropa, todos los días.

Hassebu no tardó mucho en descubrir que sus compañeros lo habían dejado morir en el pozo, pero tenía un corazón valiente y esperaba poder encontrar una salida por sí mismo. Así que inmediatamente comenzó a explorar el pozo y descubrió que se encontraba a una gran distancia bajo tierra. Y de noche dormía, y de día tomaba un poco de la miel que había recogido y la comía; y pasaron tantos días.

Una mañana, mientras estaba sentado en una roca desayunando, un gran escorpión se arrojó a sus pies, y tomó una piedra y lo mató, temiendo que le picara. Entonces, de repente, el pensamiento cruzó por su cabeza:

—¡Este escorpión debe haber venido de alguna parte! Quizás haya un agujero. Iré a buscarlo.

Y palpó todas las paredes del pozo hasta que encontró un agujero muy pequeño en el techo del pozo, con un pequeño destello de luz en el otro extremo. Entonces su corazón se alegró, sacó su cuchillo y cavó y cavó, hasta que el pequeño agujero se hizo grande y pudo pasar por él. Y cuando salió, vio frente a él un gran espacio abierto y un camino que salía de él.

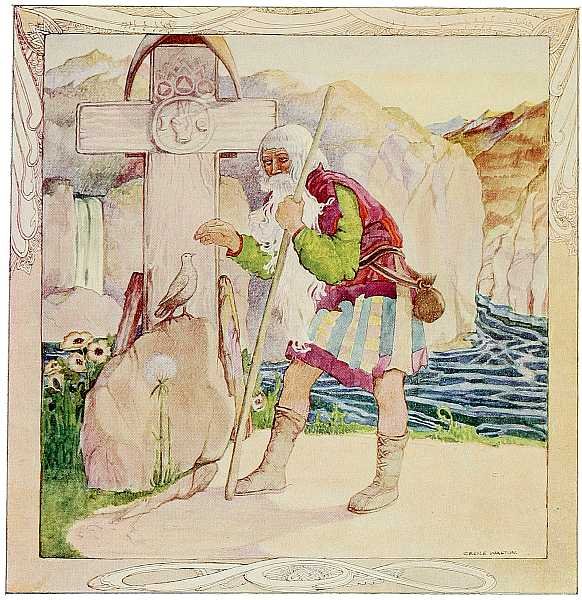

Siguió el camino, siguió y siguió, hasta llegar a una casa grande, con una puerta dorada abierta. Dentro había un gran salón, y en medio del salón un trono adornado con piedras preciosas y un sofá cubierto con los más suaves cojines. Y entró, se acostó sobre ella y se durmió profundamente, porque había andado muy lejos.

Al poco tiempo se oyó un ruido de gente que atravesaba el patio y el paso acompasado de los soldados. Este era el Rey de las Serpientes llegando con gran pompa a su palacio.

Entraron al salón, pero todos se detuvieron sorprendidos al encontrar a un hombre acostado en la cama del rey. Los soldados quisieron matarlo de inmediato, pero el rey dijo:

—Déjenlo en paz, pónganme en una silla—, y los soldados que lo llevaban se arrodillaron en el suelo, y él se deslizó de sus hombros sobre una silla. Cuando estuvo cómodamente sentado, se volvió hacia sus soldados y les ordenó que despertaran suavemente al extraño. Y lo despertaron, y él se sentó y vio muchas serpientes a su alrededor, y una de ellas muy hermosa, ataviada con ropas reales.

—¿Quién eres?— preguntó Hassebu.

—Soy el Rey de las Serpientes—, fue la respuesta, —y este es mi palacio. ¿Y me dirás quién eres y de dónde vienes?

—Mi nombre es Hassebu, pero no sé de dónde vengo ni adónde voy.

—Entonces quédate un rato conmigo—, dijo el rey, y ordenó a sus soldados que trajeran agua del manantial y frutas del bosque, y que las presentaran al huésped.

Durante algunos días Hassebu descansó y festejó en el palacio del Rey de las Serpientes, y luego empezó a añorar a su madre y a su propio país. Entonces le dijo al Rey de las Serpientes:

—Envíame a casa, te lo ruego.

Pero el Rey de las Serpientes respondió: ‘¡Cuando vuelvas a casa, me harás mal!’

—No te haré ningún mal—, respondió Hassebu; —Envíame a casa, te lo ruego.

Pero el rey dijo:

—No sé. Si te envío a casa, volverás y me matarás. No me atrevo a hacerlo. P

ero Hassebu suplicó con tanta fuerza que al final el rey dijo:

—Júrame que cuando llegues a casa no irás a bañarte donde hay mucha gente reunida—. Y Hassebu juró, y el rey ordenó a sus soldados que Toma a Hassebu a la vista de su ciudad natal. Luego fue derecho a casa de su madre, y el corazón de su madre se alegró.

Ahora bien, el Sultán de la ciudad estaba muy enfermo, y todos los sabios decían que lo único que podía curarlo era la carne del Rey de las Serpientes, y que el único hombre que podía conseguirla era un hombre con una extraña marca en su pecho. Así que el visir había enviado gente a vigilar los baños públicos para ver si un hombre así llegaba allí.

Durante tres días Hassebu recordó su promesa al Rey de las Serpientes y no se acercó a los baños; Luego llegó una mañana tan calurosa que apenas podía respirar y se olvidó de todo.

En el momento en que se quitó la túnica, lo llevaron ante el Visir, quien le dijo:

—Llévanos al lugar donde vive el Rey de las Serpientes.

—¡No lo sé!—, respondió, pero el visir no le creyó y lo ató y golpeó hasta que le desgarraron la espalda.

Entonces Hassebu gritó:

—Suéltame para que pueda tomarte.

Recorrieron juntos un largo, largo camino, hasta llegar al palacio del Rey de las Serpientes.

Y Hassebu dijo al rey:

—No fui yo: mira mi espalda y verás cómo me llevaron allí.

—¿Quién te ha golpeado así?— preguntó el Rey.

—Fue el visir—, respondió Hassebu.

—Entonces ya estoy muerto—, dijo el rey con tristeza, —pero debes llevarme allí tú mismo.

Entonces Hassebu lo llevó. Y en el camino el Rey dijo:

—Cuando llegue, me matarán y mi carne será cocida.

—Pero toma un poco del agua en que me hirvieron, ponla en una botella y déjala a un lado. El Visir te dirá que lo bebas, pero ten cuidado de no hacerlo. Luego toma un poco más de agua y bébela, y te convertirás en un gran médico, y la tercera porción se la darás al sultán. Y cuando el visir se acerque a ti y te pregunte: «¿Bebiste lo que te di?» debes responder: “Lo hice, y esto es para ti”, ¡y él lo beberá y morirá! y tu alma descansará.

Y entraron en el pueblo, y todo sucedió como había dicho el Rey de las Serpientes.

Y el sultán amaba a Hassebu, quien llegó a ser un gran médico y curó a muchos enfermos. Pero siempre sintió lástima por el pobre Rey de las Serpientes.

Cuento popular swahili (Tanzania, Kenia y Mozambique), versión de Andrew Lang