En Colombia, al parecer, siempre hubo monos, o si no siempre, al menos hasta donde llega la memoria del hombre. Un viejo historiador llamado Oviedo lo notó y escribió:

“Cuando los cristianos hacen una expedición al interior y tienen que pasar por bosques, deben cubrirse bien con sus rodelas… porque los monos les arrojan nueces y ramas… Conocí a uno, un sirviente. Este hombre arrojó una piedra a un mono, el cual la cogió y se la devolvió con tal fuerza que le arrancó cuatro o cinco dientes a Francisco, y sé que esto es cierto porque muchas veces vi al dicho Francisco, siempre sin dientes.”

Un día, un hombre me contó la historia de los monos, y habló y habló mientras fumaba, hasta que las estrellas salieron y brillaron claras y constantes, y el aire estaba cargado de perfume. Los búhos y los murciélagos flotaban extrañamente, como suelen hacerlo, y cuando hubo terminado, siguió hablando, retomando extremos olvidados de su cuento, dando vueltas y vueltas, convirtiendo un asunto breve en un asunto largo. Pero entonces no tenía nada más que hacer que hablar y parecía muy contento de tener a alguien que lo escuchara. Luego, cuando deberíamos haber estado durmiendo, siguió hablando, seleccionando un fragmento del cuento aquí y otro allá, y explicándome hasta que yo estuve a punto de enredar la historia yo mismo. Pero aquí está el quid de la cuestión:

Hace mucho, mucho tiempo no había monos, y los árboles estaban tan llenos de frutas y las vides de uvas, que la gente se volvió perezosa y al final hacía poco más que comer y dormir, siendo demasiado ociosa para llevarse las cáscaras y las pieles de la fruta de la que vivían, y ciertamente demasiado perezosa para limpiar sus casas con techo de paja.

Al principio fue muy agradable, pero pronto no tanto, porque miles de seres alados que mordían y picaban llegaban para alimentarse de las cosas desechadas, y ellos también se volvieron perezosos al encontrar tanto para comer a mano. Cuando la gente intentó quitárselos, se oyó un zumbido fuerte y enojado y un escozor muy irritante, de modo que pronto todos quedaron estupefactos, sin saber exactamente qué hacer. Durante un tiempo pareció más fácil trasladar la pequeña aldea a un nuevo lugar y construir nuevas casas, porque las viviendas eran livianas y en un día o menos se podía construir una buena casa. Pero entonces vivían junto a un lago del que sacaban el agua para beber, y como no era más que una pequeña masa de agua, no pasó mucho tiempo antes de que la gente construyera alrededor del estanque tranquilo y así regresaran al lugar de partida. En cuanto a las moscas que picaban, pronto fueron peores que los mosquitos, mientras que una gran avispa con la cabeza y las patas rosadas y bandas negras y doradas en el cuerpo, aunque muy bonita de ver, era la peor de todas. Así que no era fácil saber qué hacer, y se habló mucho y se discutió mucho, y todo lo que la gente estuvo de acuerdo fue que había que hacer algo, y eso, muy pronto.

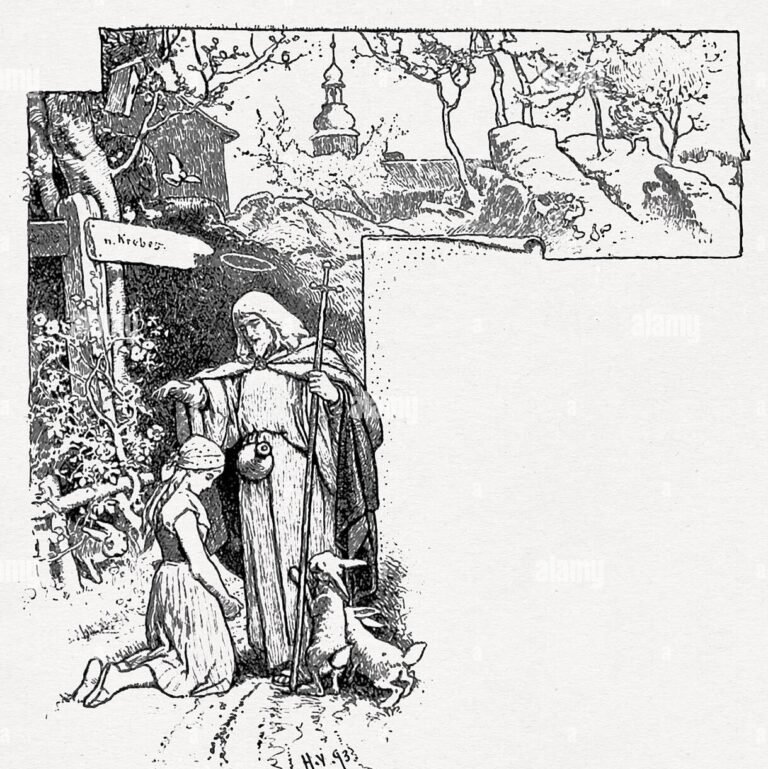

Un día llegó al pueblo un hombre extraño, bastante descolorido, harapiento, andrajoso y desgarrado, como si hubiera caminado kilómetros a través del bosque de espinos. Tenía el pelo rubio y áspero y unas extrañas arrugas en las comisuras de los ojos que le hacían parecer como si estuviera sonriendo. Ya era tarde cuando llegó y la gente estaba descansando después de la comida del mediodía, por lo que nadie le prestó mucha atención, aunque iba de aquí para allá, mirando cosas y caminando alrededor del lago. Pero la curiosidad de todos se excitó cuando lo vieron hacer una canasta, lo cual hizo rápidamente, y luego comenzó a juntar las pieles y cáscaras de fruta en un solo lugar. De vez en cuando alguien se levantaba en su hamaca con la intención de hablar con él, pero parecía casi demasiado problema, y cuando alguna gran mariposa de alas azules pasaba revoloteando o algún colibrí de garganta dorada aparecía a la luz del sol, sus ojos se alejaban del anciano y lo olvidaban nuevamente. Así que la luz del sol murió y el bosque se convirtió en una negrura aterciopelada y todos durmieron, aunque el anciano todavía trabajaba, y a la mañana siguiente, cuando la gente se despertó, él seguía trabajando diligentemente, aunque después de todo solo tenía un pequeño lugar despejado.

La sola idea de que alguien trabajaría toda la noche hizo que el jefe se estremeciera con una especie de excitación, pero tenía mucha curiosidad por saber por qué el extraño se tomaba tantas molestias, ya que ni vivía allí ni era de los hombres del lago. Al mismo tiempo, le decaía el ánimo al pensar que si había que limpiar el lugar, él y todos los demás tendrían una montaña de trabajo a la vista. Entonces Tera, el jefe, llamó a Cuco, que era su criado, diciéndole que le trajera al extraño, y Cuco, que fue muy respetuoso, dijo que lo atendería. Entonces Cuco hizo su parte llamando a Yana y entregándole el mensaje. Y Yana a su vez se lo contó a su criado Mata, quien se lo contó a su criado Pera, quien se lo contó a su criado Racas, quien se lo contó a un niño, para que al fin el mensaje llegara al anciano. Luego volvió el viejo, entregado por el niño a Racas, por Racas a Pera, por Pera a Mata, por Mata a Yana, y por Yana a Cuco, de modo que al fin se presentó ante Tera, el jefe, y los otros, sintiendo curiosidad por saber lo que estaba pasando, se reunieron alrededor.

—¿Cómo te llamas, de dónde vienes y qué quieres? —preguntó Tera, planteando sus tres preguntas a la vez para evitar problemas. Entonces el jefe miró a los que lo rodeaban con un ligero ceño fruncido, como si dijera: «Observen cuán sabiamente actúo», y cada hombre que había oído, al ver que el jefe miraba en su dirección, asintió con la cabeza a su vecino, como llamando la atención sobre la sabiduría del jefe. Todo salió muy bien. Pero el viejecito permaneció allí muy sencillo, sin hacer ningún escándalo y sin impresionarse ante la grandeza del gran hombre.

—Quiero trabajar —respondió—. Quiero que me digan lo que quieren que se haga y que se haga.

Sin duda, el idioma que hablaba era nuevo para quienes lo escuchaban, pero de alguna manera parecían entenderlo. Lo que dijo les pareció realmente sorprendente y apenas podían creer lo que oían. Pero el jefe, aunque tan asombrado como todos los presentes, rápidamente recuperó la compostura y formuló esta pregunta:

—¿Cuál es tu oficio?

—No tengo ningún oficio —dijo el anciano—. Pero hago las cosas.

—¿Qué tipo de cosas?

—Toda clase de cosas.

—¿Te refieres a cosas grandes, como construir casas y todo eso? —preguntó el jefe.

—Sí. Y también las pequeñas cosas, que, si las consideras, son realmente grandes —dijo el anciano—. Pero eso parecía algo extraño, si no una tontería, pensó el jefe.

—Las pequeñas cosas que se dejan sin hacer pronto se convierten en cosas grandes —explicó el anciano, y agitó la mano en dirección a un montón de pieles y cáscaras de fruta que había cerca.

—Sí, sí, pero no debes sermonearnos, ¿sabes? —dijo Tera un poco irritada—. Dime los nombres de los oficios que tienes.

Entonces el viejecito empezó a contar, nombrando cosas grandes y muy pequeñas, cosas importantes y cosas sin importancia, y habiendo terminado, preguntó muy cortésmente si alguno de los presentes tenía algo que hacer. En cuanto a la paga, dijo que no quería nada y no quería aceptar nada, y lo dijo porque algunos de los que estaban alrededor comenzaron a ofrecerle cosas.

Por ejemplo, Pera dijo: —Si trabajas para mí, te dejaré un pez de cada diez que pesques, porque soy pescador.

Y Racas lo empujó a un lado, diciendo: —Pero lo haré mejor, que se supone que soy recolector de frutos y te daré dos cosas por cada diez que recojas.

Y así fue, cada uno pujando más que su vecino, hasta que llegó el turno del hombre cuyo deber era recoger las cáscaras y pieles de la fruta. Él dijo: —No os daré uno de diez, ni dos de diez, ni cinco de diez que junten, sino diez de diez, si trabajáis para mí.

Ante eso, el anciano dijo con toda seguridad que no recibiría ningún pago.

No se dijo más entonces y el viejecito se dio la vuelta sin siquiera inclinarse ante el jefe, al ver lo cual el jefe hizo un gesto con la mano y dijo: —Puedes irte, y para no perder tiempo, no necesitas inclinarte ante mí.

Y todos los demás allí reunidos dijeron muy apresuradamente: —Tampoco necesitas inclinarte ante mí.

El anciano no se fijaba en nadie, pero se fue cantando, porque tenía un carácter alegre y desenfadado, y cuando llegó al lugar que había despejado, tomó trozos planos de madera y empezó a tallar figuras como de hombrecitos. Cada figura tenía una especie de mango que parecía una larga cola. Tampoco dejó de tallar hasta haber hecho al menos veinte figuras de madera para cada hombre del pueblo. Al terminar se levantó para estirar las piernas y enderezar la espalda, y cuando la gente le preguntó para qué servían las figuritas, se encogió de hombros pero no dijo palabra. Luego levantó las figuras que había hecho, una por una, y las puso erguidas en la arena hasta formar una larga fila de ellas, y se colocó frente a ellas, como un general ante su ejército. Era hermoso verlo, porque una figura era tan parecida a otra como un alfiler a otro, y por un momento incluso el anciano se quedó admirando la línea. Después de un momento agitó su mano de una manera peculiar, pronunció alguna palabra mágica y volvió a agitar su mano, ante lo cual cada una de las figuras cobró vida y asintió con la cabeza. Viendo eso, toda la gente se rió y aplaudió. El hombre andrajoso les ordenó que no hicieran ruido y que observaran.

—Como no os gusta trabajar —dijo—, he ganado veinte figuras para cada uno de vosotros, y ellas trabajarán para vosotros sin paga, haciendo lo que vosotros les pidáis. Solo observad esto, no debéis dar ninguna figura más que a un trabajo en particular. Y ahora que cada uno, hombre o mujer, dé tres palmadas y luego diga en voz alta el nombre de lo que debe hacerse.

Cuando hubo dicho esto, las figuras echaron a correr, veinte reuniéndose en círculo alrededor de cada hombre, inclinándose desde las caderas y enderezándose de nuevo, de modo que sus colas de madera subían y bajaban como mangos de bombas.

—Ahora mira —dijo el hombre andrajoso—, tienes cosas que trabajan para ti, y cuando yo llame, las figuras se destacarán, cada una lista para hacer su tarea. Y empezó a llamar, así:

“¡Cazadores de armadillos, adelante!” Y cien o más figuras activas corrían juntas como soldados.

Luego nombró a otros en orden, como:

Fabricantes de pan.

Recolectores de yuca.

Despolvadores, que recogerían polvo.

Esquiladores, que esquilaban las cabras.

Hombres farsantes, cuyo trabajo era divertir a los hombres cansados.

Guardas, para mantener el orden en el lugar.

Horneros o panaderos.

Industriosos, que debían hacer trabajos ocasionales en todas partes.

Jumentos, cuyo trabajo era llevar cargas.

Labradores, para realizar trabajos pesados y retirar basura.

Moledores, para moler el maíz.

Narradores, que contaban historias, chismes, etc.

Olleros o alfareros.

Figuras de pocilga, para atender a los cerdos.

Queseros, para hacer queso con leche de cabra.

Rumbosos, o figuras de aspecto orgulloso para caminar en los desfiles.

Servidores o transportadores de alimentos.

Trotadores, para hacer recados.

Vaqueros, para atender a las vacas.

Así que todos estaban muy contentos, y cada uno tenía sus veinte figuras para hacer todo lo que había que hacer. Durante todo ese día hubo un gran raspado, limpieza, transporte, afán y trabajo. Las pequeñas figuras trabajaban en silencio, sin detenerse, sin cansarse ni estorbarse unas a otras, y todo lo que los vivos tenían que hacer era descansar y observar a los hombres de madera, manteniendo sus cerebros libres para cosas más elevadas. Porque hay que recordar que, antes de que el anciano llegara con su maravilloso regalo, la gente se había quejado de que había tanto por hacer que no tenían tiempo para escribir poemas, componer canciones o crear música, y que si se abolieran las tareas diarias, sus cerebros estarían más activos.

No habían pasado dos días cuando los niños del lugar se quejaron de que no tenían oportunidad para nada, que tenían demasiado que hacer, ya sea buscar cosas perdidas, cuidar a sus hermanos pequeños, mantener el orden, tratar de recordar cosas que les habían dicho, limpiar, y una docena de tareas más. Por eso fueron todos juntos al anciano y le pidieron que les diera a cada niño veinte figuras para hacer cosas diversas. Había mucho fervor y expresión en sus ojos cuando él respondió que, si los niños realmente necesitaban ayuda, no perdería tiempo en proporcionársela. Pero los jóvenes estaban bastante seguros de que estaban sobrecargados de trabajo, y al final el anciano talló muchas, muchas más figuras, y en otras veinticuatro horas todos y cada uno de los niños y niñas tenían la suya propia:

Abaniquero, o fabricante de abanicos, para que nadie tuviera que arrancar una hoja de palma.

Figura baliquero, para portar cartas y mensajes.

Cabrero, para cuidar las cabras.

Desalumbrado, para buscar cosas en la oscuridad.

Enseñador, o profesor particular, que nunca debía regañar.

Florista, para ahorrarles la molestia de recoger flores.

Figura de guasón, para divertirlos.

Hojaldrarista, cuyo trabajo era hacer pasteles.

Figura de juego, para organizar juegos.

Guardián de las cosas.

Lector, para leer y contar historias.

Mimo, para hacer de payaso.

Niñera, para cuidar a los niños más pequeños.

Figura de obediencia, para hacer obedecer a los demás.

Postor, para comprarles cosas.

Quitador de figuras, para quitar cosas cuando los niños se cansaban.

Figuras de recordación, o recordadores.

Solfeadores, para cantarles.

Hombres de tortilla, para hacer pasteles.

Volantes, como sirvientes.

Así que las cosas parecían ir muy bien, y antes de que pasara un mes, en todo aquel lugar no había nada desordenado, sucio, roto, doblado, perdido, fuera de lugar, deshecho, impuro ni desorganizado. Ni el hombre, ni la mujer, ni el niño tenían que preocuparse. Siempre se preparaban las cenas, se recogían frutas, se hacían las camas, las casas estaban en perfecto orden y todo estaba impecable. Todo lo que los mayores tenían que hacer era mirar, y nadie se sentía orgulloso del orden en su casa porque todas las demás casas del lugar estaban igual de ordenadas. En cuanto a los niños, no tenían nada que hacer más que comer, beber, descansar y dormir.

Luego, en ese momento, se solicitaron más figuras, ya que algunos deseaban una casa más grande, un jardín más hermoso o ropa más suntuosa.

Pero a medida que las figuras de madera se hicieron más numerosas, y como ninguna figura podía hacer más que una tarea, el hombre andrajoso tuvo que hacer figuras para las figuras y sirvientes para los sirvientes, porque, a medida que las cosas avanzaban, tenía que haber más recolectores de frutas, más aguadores, más carroñeros, más cocineros, ya que las figuras también tenían que comer y beber. Así, al poco tiempo, en lugar de veinte figuras para cada persona, eran sesenta o setenta, y cada día salían nuevas figuras del cuchillo del viejo. Pronto los animados maniquíes estuvieron por todas partes, tanto dentro como fuera de las casas, tan numerosos como moscas en verano y ciertamente mucho más persistentes, porque las puertas no podían cerrarse contra los maniquíes. De hecho, si se hubiera intentado algo así, habría habido un gran clamor por abridores de puertas especiales.

Así, muchas casas estaban bastante abarrotadas de hombres de madera, algunos de servicio corriendo de un lado a otro hasta que la cabeza daba vueltas para seguirlos, y otros descansando o durmiendo, porque pronto aprendían a descansar y a dormir, tumbados sobre los suelos, amontonados en los rincones o colgados de las vigas por la cola. Todo ese aumento en la ayuda había contribuido a la producción de mil o más guardas, cuya tarea era mantener el orden. Estaban en todas partes, alertas, vigilantes y oficiosos, y la gente real tenía que caminar a veces con mucho cuidado para no pisarlos ni molestarlos.

Al fin llegó un día en que la gente empezó a cansarse un poco de no hacer nada, y se decían unos a otros que un poco de ayuda era algo muy bueno, pero un exceso de ayuda era demasiado. Entonces hubo una reunión y mucha charla; los narradores maniquíes, cuyo deber era llevar chismes y noticias, estaban muy ocupados corriendo de aquí para allá con sus fragmentos de información.

“Está muy claro que hay que hacer algo”, dijo Tera, el jefe.

“Pero ya se está haciendo todo”, respondió el viejecito. «Si se hace todo, hay que hacer algo.»

«No quise decir eso», dijo Tera, que parecía un poco irritable. «Quise decir que estos hombres de madera deben mantenerse en sus lugares.»

“Pero están en sus lugares”, respondió el anciano. “Su lugar está en todas partes porque hacen de todo; por eso están en sus lugares.”

“Mira, los días son muy largos, muy aburridos”, dijo el hombre que deseaba tener tiempo para convertirse en poeta. “Al final del día no estamos cansados.”

“No queremos que nos acaricien”, dijo otro.

«El problema es», suspiró un hombre gordo, «que no puedes ser feliz cuando todo está hecho por ti.»

“Y no queremos ser nadie”, gritó otro.

Uno más dijo muy tristemente: “Me parece que cuando estas cosas de madera hacen cosas con nuestras cosas, entonces las cosas que hacen, cuidan y mantienen no son nuestras.”

“Demasiadas ‘cosas’ en ese discurso”, dijo el gordo.

“Bueno, son demasiadas cosas”, respondió el otro. «Mírame. Yo era jardinero y ahora no soy nada. Cuando mi jardín es cavado, plantado, cuidado y regado, y las mismas flores son arrancadas por estas cosas de madera, y cuando otras cosas de madera recogen las hojas, arrancan las malas hierbas y hacen todo, entonces mi jardín no parece ser mío.” Al cabo de un rato añadió: “Espero que sepas a qué me refiero, porque no lo tengo muy claro, pero así es. Recuerdo—»

Ante eso, el viejecito levantó la mano y dijo: “Pero eso va en contra del contrato. No debes intentar recordar, realmente no debes hacerlo, porque hay maniquíes que se encargan de recordar todo, por favor.”

“Bueno, pero creo…” comenzó el hombre, cuando fue nuevamente interrumpido.

“Por favor, no pienses”, dijo el viejecito. «Tenemos cosas en las que pensar, por favor.» Pensó un momento, con el dedo índice doblado sobre los labios, y luego dijo: “Veré qué se puede hacer. Está claro que no estás satisfecho, aunque tienes todo lo que pediste y seguramente todo el tiempo que deseas.”

“Hagamos algo”, murmuró Tera.

“Me temo que no hay nada que puedas hacer”, dijo el viejecito, “porque, como ves, todo está hecho, y cuando todo está hecho, queda muy claro que no se puede dejar algo por hacer. Lo único que está claro es que no hay nada que hacer.”

En ese momento se disolvió la reunión y cada uno se fue a su hamaca a pensar en las cosas, y pronto el grito general fue: “Necesitamos tener espacio para movernos.” Y al oír eso, el viejecito se puso a trabajar y talló más figuras de madera, todo un ejército de ellas, diez por cada hombre, mujer y niño vivo, y con voces que crujían como maquinaria de madera marchaban de aquí para allá, gritando: “¡Cuarto de la esquina! ¡Cuarto de la esquina!”

Pronto hubo confusión. Durante un tiempo fue maniquí contra maniquí; los trabajadores del codo empujaban y empujaban a los otros maniquíes que trabajaban. Algunos hacían su trabajo con prisa frenética, otros interferían con ellos, se aferraban a ellos y a las cosas que llevaban, formando un enredo, un nudo que a veces tambaleaba hasta caer con estrépito. Pronto, en todas las casas se produjo un ruido estridente: maniquíes y personas corrían por las habitaciones y salían disparados a los espacios abiertos; se escuchaban portazos, cacerolas rotas y el clamor de los animales. Por todas partes resonaban los gritos de “¡Queremos espacio para movernos! ¡Queremos espacio para movernos!”

Pronto los hombres huían de las casas con esos extraños y veloces maniquíes colgados de ellos, a veces golpeándolos, mientras otros maniquíes arrojaban cosas por las puertas y ventanas: comida y enseres domésticos. Los niños, emocionados, también huían mientras sus maniquíes corrían a su lado; algunos charlaban, otros hacían el payaso como era su deber, algunos contaban historias mientras corrían, y otras extrañas figuritas de madera corrían cargando pesadas cargas. Todo era una confusión espantosa, sin que nadie supiera qué hacer ni adónde ir. Por todas partes, los maniquíes guardas corrían de un lado a otro, haciendo tropezar a gente y maniquíes por igual, intentando detener la avalancha.

Pero cuando el día estaba por terminar, no había gente en las casas y las hamacas se balanceaban ociosamente, porque todos los hombres, mujeres y niños, incluso los abuelos y abuelas de pelo blanco, habían huido al otro lado del lago, donde podían tener espacio para moverse, dejando las casas y todo lo que había en ellas a los maniquíes.

Al día siguiente, la gente recogió la fruta, que parecía nunca haber sido más dulce. El agua que sacaron del lago sabía mejor y más fresca que en muchos días, y cuando llegó la noche estaban felizmente cansados y durmieron bien, sin ningún maniquí que balanceara sus hamacas o les cantara. Por la mañana se despertaron temprano para descubrir el rosa y el oro del amanecer, lo más maravilloso de ver, y había música en el sonido del viento entre la hierba. Así, a medida que pasaba el día, quedaron asombrados y maravillados por las cosas hermosas que casi habían olvidado: la visión de mariposas revoloteando de flor en flor, las sombras que perseguían las colinas, la riqueza de la tierra verde, el azul del cielo, el oro de la luz del sol sobre las hojas, el agua ondulante y los árboles curvados. De hecho, el recuerdo de los días del maniquí era como una terrible pesadilla. Entonces crecieron muy alegres y el mundo se llenó con la música de sus risas y cantos. Trabajaron rápidamente, disfrutando de todo, construyendo nuevas casas y haciendo cosas para poner en ellas.

Mientras tanto, en el pueblo las cosas se habían vuelto extrañas. Por un lado, los que estaban en Elbow-room siguieron apretujándose y empujando, de modo que los maniquíes que intentaban realizar sus antiguas tareas (y hubo muchos que continuaron igual que antes) se vieron tristemente obstaculizados. Había otras figuras de madera que no tenían nada que hacer, porque la gente a la que servían se había ido, y estas comenzaron a pelear entre sí y a portarse traviesas. Por ejemplo, los alfareros y los limpiadores de ollas se pelearon, y los limpiadores comenzaron a romper las ollas para que los fabricantes tuvieran más trabajo. Eso significaba que los recolectores y excavadores de arcilla tenían que trabajar más duro, y aunque todo su trabajo no significaba nada y era poco más que un vano ajetreo, tenían más hambre y querían más para comer.

Por todo eso, los recolectores de frutas tenían más que hacer, los aguadores tuvieron que trabajar más duro y los fabricantes de pan de yuca tuvieron que hornear como nunca antes. Esto atrajo a los que hacían el fuego y, por supuesto, también a los recolectores de leña, porque ellos también tenían que trabajar más y comer más, por lo que aún más trabajo recayó sobre los que llevaban la comida. Y todo el tiempo los trabajadores del codo corrían de un lado a otro, siempre en grupos de diez, dando órdenes, empujando y arremetiendo contra los trabajadores, barriendo todo a un lado. Así, por todas partes había pequeñas figuras que corrían una tras otra, de un lado a otro, ocupadas en nada, peleando por nada.

El problema surgió cuando los habitantes de Elbow-room interfirieron con los perros y gatos, las cabras y las gallinas, empujándolos y apremiándolos. Disgustados por el desorden y el estrépito, los animales cayeron sobre los maniquíes, tanto trabajadores como holgazanes. Al ver esto, los utensilios del hogar tomaron acción: las ollas y teteras corrieron, rodaron o cayeron, derramando agua caliente sobre las cosas de madera con colas de mango. Las brasas de los fuegos saltaron a la refriega. Mientras tanto, de los metates en los que se había molido el maíz salió un gruñido sordo que se transformó en palabras:

Día tras día nos torturaste.

Moler, moler, moler.

¡Hola! ¡Hola!

¡Huqui! ¡Huqui!

Moler, moler, moler.

Tráenos a los torturadores.

Moler, moler, moler.

Déjales sentir nuestro poder ahora.

Moler. Moler. ¡MOLER!

Así, los metates giraban y giraban, dando vueltas sin manos, y en un momento un codero que luchaba con un molinillo de maíz tropezó, y ambos cayeron entre las piedras de moler y quedaron reducidos a polvo. En un instante, los utensilios de las casas y los animales aprendieron el nuevo truco, y en cada casa se clavaron maniquíes en las piedras de moler. Entonces comenzaron a saltar chispas y los tejados a incendiarse, mientras los maniquíes saltaban aquí y allá en confusión, a veces atascándose en las puertas, eran tantos y en tal desorden. Luego vinieron relámpagos deslumbrantes y parpadeantes y una gran lluvia, de modo que, para mayor seguridad, los maniquíes huyeron al bosque y treparon a los árboles. Allí han vivido desde entonces, porque les creció pelo y se convirtieron en monos. Pero el recuerdo de todo lo que pasó permaneció con ellos, y en sus corazones, hasta el día de hoy, no hay amor por el hombre. Por esa misma razón, cuando un cristiano pasa por un bosque debe cuidarse, no sea que los maniquíes, en venganza, intenten hacerle daño arrojándole nueces y ramas a la cabeza.

Cuento popular de origen Latinoamericano, recopilado por Charles Joseph Finger (1869-1941) en Tales from silver lands, 1924