Érase una vez un pobre carretero que tenía muchos hijos. Era tan pobre que no podía alimentarlos bien ni darles ropa que ponerse en el cuerpo; sin embargo, todos los hijos eran muy guapos, aunque la más guapa de todas era la hija pequeña.

Un día, jueves por la tarde al anochecer, a finales de otoño, hacía un tiempo horrible. Estaba terriblemente oscuro y además llovía y tronaba de tal forma que las ventanas crujían. Toda la familia estaba sentada alrededor de la chimenea, ocupado cada uno con su trabajo. De repente llamaron tres veces a la ventana. El hombre salió a ver quién era, y entonces vio que fuera había un gran oso blanco.

—Buenas tardes —dijo el Oso.

—Buenas tardes —dijo el hombre.

—¿Me entregarías por esposa a tu hija menor? —dijo el Oso—; si lo haces, te haré tan rico como pobre eres ahora.

Al hombre no le pareció mala idea, pero dijo que primero lo tenía que consultar con su hija; entró y le contó a ella que fuera había un gran oso blanco que le había prometido que le haría tan rico como pobre era ahora si le daba por esposa a su hija menor.

La chica pronunció un rotundo «¡no!». Nada le haría hacer escuchar nada más; así que el hombre volvió a salir y se puso junto al Oso, y le dijo que volviese al jueves siguiente a la tarde para escuchar la respuesta. Hasta entonces habló con su hija, diciéndole lo ricos que podían llegar a ser, y el bien que le haría también a ella. Finalmente ella accedió; lavó el par de harapos que tenía, se arregló lo mejor que pudo y se preparó para el viaje.

Cuando el jueves siguiente, por la tarde, llegó el Oso, le dijeron que sí, que todo estaba en orden. La muchacha se montó con su hatillo sobre su lomo y se pusieron en marcha. Una vez recorrido un buen trecho, el Oso le preguntó:

—¿Tienes miedo?

Ella contestó que no, pues no tenía ningún miedo.

—Sujétate siempre muy fuerte a mi pelambre —dijo el Oso—; así no te pasará nada.

Ella cabalgó por todo el mundo a lomos del oso hasta muy, muy lejos; tan lejos que nadie podría decir realmente cuánto. Finalmente llegaron a una gran roca. El Oso llamó con los nudillos y a continuación se abrió una puerta, a través de la cual llegaron a un gran castillo. Dentro había muchas habitaciones iluminadas con lámparas, y todo resplandecía por el oro y la plata; también disponía de un gran salón, en el cual había una mesa sobre la que se habían servido los más deliciosos platos. El oso le dio entonces una campanilla de plata y le dijo que cuando deseara cualquier cosa, no tenía más que tocar la campanilla y enseguida la tendría.

La muchacha comió y bebió. Como ya había anochecido, sintió sueño y quiso irse a la cama. Entonces tocó la campanilla, e inmediatamente se abrió una cámara en la que había una cama hecha, la más bella que pudiera uno desear, con almohadones de seda y cortinas con flecos de oro, y todo lo que había en la cámara era asimismo de oro y plata. Pero en cuanto apagó la luz y se metió en la cama, llegó un hombre que se acostó a su lado. Era el Oso Blanco, que se quitaba el pelaje durante la noche; pero ella no podía ver quién era, porque siempre llegaba después de que hubiera apagado la luz y se volvía a ir antes de que hubiera amanecido. Así vivió una temporada tranquila y contenta. Pero pronto le entró tal nostalgia por volver a ver a sus padres y a sus hermanos que se volvió muy taciturna y triste. Entonces, un día el Oso le preguntó qué era lo que le pasaba, y ella dijo que se sentía sola allí, y que echaba mucho de menos a su padre, su madre y a sus hermanos, y que era por eso por lo que estaba triste, pues no podía ir a verlos.

—Bueno —dijo el Oso—, eso se puede arreglar. Pero tienes que prometerme que jamás hablarás con tu madre a solas, sino cuando los demás estén presentes. Seguramente te querrá coger de la mano y llevarte a una alcoba para hablar contigo a solas, pero no lo consientas, pues si lo haces nos traerás mala suerte a los dos.

El domingo se presentó el Oso y dijo que había llegado el momento de emprender el viaje hacia la casa de sus padres. Ella se montó a lomos del Oso y se pusieron en marcha. Cuando ya llevaban mucho tiempo viajando, llegaron a una gran casa, del que sus hermanos entraban y salían y en el cual jugaban. Todo era tan hermoso y maravilloso que daba gusto verlo.

—¡Allí viven tus padres! —dijo el Oso—. No te olvides de lo que te he dicho, pues de lo contrario serás muy desgraciada y me harás muy desgraciado a mí.

La muchacha dijo que no, que no lo olvidaría, y se dirigió hacia el castillo. El Oso, sin embargo, se dio la vuelta y se alejó de allí.

Cuando los padres volvieron a ver a su hija, se alegraron tanto que es imposible describirlo. Nunca podrían agradecerle lo que había hecho por ellos. Le contaron que ahora les iba extraordinariamente bien y le preguntaron qué tal le iba a ella.

La muchacha dijo que a ella también le iba bastante bien y que tenía todo lo que deseaba. No sé qué más les contó, pero no creo que les diese demasiados detalles. Aquella tarde, después de cenar, ocurrió lo que el Oso le había dicho: la madre quiso hablar con su hija a solas en la alcoba. Pero la muchacha, que recordaba las palabras del Oso, no quiso ir con ella y dijo:

—Oh, lo que tengamos que hablar podemos hablarlo también aquí —y apartó a su madre.

Pero de algún modo u otro, su madre consiguió quedarse a solas con ella, y la hija le contó toda la historia. Le contó también que, por las noches, cuando apagaba la luz, llegaba siempre alguien y se acostaba a su lado en la cama. Pero que nunca podía ver quién era, porque antes del amanecer se volvía a marchar; le dijo que se sentía afligida, que le gustaría mucho verle, ya que, al estar siempre tan sola, los días se le hacían muy largos.

—¡Oh, cariño! —dijo su madre—; ¡debe ser un trol el que duerme contigo! Pero te daré un consejo para que puedas verle: levántate en mitad de la noche, cuando esté dormido, enciende una vela y obsérvale. Pero ten cuidado no le vayas a derramar encima una gota de cera.

Sí, ella cogió la vela, y por la tarde el Oso volvió a recoger a la muchacha. Cuando ya llevaban un buen trecho, le preguntó si había ocurrido lo que él había dicho.

—Sí —dijo la muchacha, incapaz de negarlo.

—Ten cuidado —le dijo el Oso— si quieres seguir el consejo de tu madre, pues nos traerás mala suerte y lo que hay entre nosotros se acabará.

¡No, de ninguna manera!

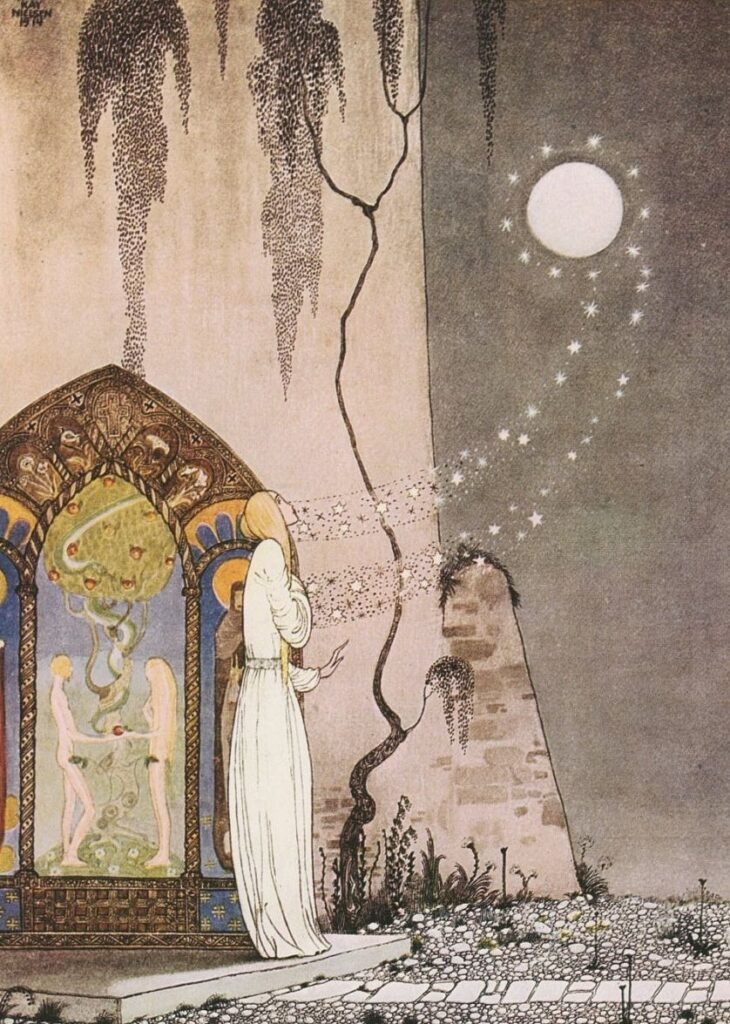

Así que cuando llegaron al castillo y la muchacha se acostó, ocurrió lo mismo de siempre: alguien llegó y se echó a su lado. Pero por la noche, cuando ella oyó que estaba durmiendo, se levantó, encendió una vela y entonces vio acostado en la cama al príncipe más bello que nadie pudiera ver. Se enamoró tanto de él que quiso besarle en el acto. Pero entonces, sin darse cuenta, derramó tres gotas de cera hirviendo sobre su camisa y el Príncipe se despertó.

—¿Qué has hecho? —exclamó al abrir los ojos—. Ahora tanto tú como yo seremos desgraciados. Si hubieras resistido solamente un año, me habrías salvado; mi madrastra me ha hechizado y por eso durante el día soy un Oso y por la noche una persona. Pero ahora lo nuestro se ha acabado, pues tengo que abandonarte y volver de nuevo con ella. Vive en un castillo que está al este del sol y al oeste de la luna; allí tendré que casarme con una princesa que tiene una nariz que mide tres varas.

La muchacha empezó a llorar y a lamentarse; pero ya era demasiado tarde, pues él tenía que irse. Le preguntó si podía viajar con él, pero eso era imposible. No podía.

—Dime el camino, entonces —dijo ella—, para que pueda buscarte; seguro que eso me está permitido.

Sí, eso podía hacerlo, pero no había ninguna forma de indicarle el camino. El castillo estaba al este del sol y al oeste de la luna; pero ella nunca podría llegar hasta allí.

Por la mañana, cuando se despertó, tanto el Príncipe como el castillo habían desaparecido. Se encontró tendida en el suelo, en medio de un denso y tenebroso bosque, con sus viejos harapos. A su lado estaba el mismo hatillo con el que había salido de su casa. Cuando terminó de quitarse el sueño de encima a base de frotarse los ojos y se había hartado de llorar, se puso en marcha; caminó durante muchos días hasta que, finalmente, llegó a una gran montaña. Al pie de la montaña había una vieja mujer que estaba jugando con una manzana de oro. La muchacha le preguntó si sabía el camino para llegar hasta el Príncipe que vivía con su madrastra en un castillo situado al este del sol y al oeste de la luna y que se tenía que casar con una princesa con una nariz que medía tres varas.

—¿De qué le conoces? —preguntó la mujer—. ¿Eres acaso la muchacha con la que él se quería casar?

La muchacha dijo que sí, que era ella.

—¡Vaya! ¡Así que eres tú! —dijo la mujer—. Sí, hija mía —siguió diciendo—, me gustaría ayudarte, pero lo único que sé del castillo es que está al este del sol y al oeste de la luna y que probablemente nunca conseguirás llegar. Pero te voy a prestar mi caballo; en él podrás cabalgar hasta donde vive mi vecina más próxima; a lo mejor ella te puede indicar el camino. Cuando llegues a su casa, golpea al caballo debajo de la oreja izquierda y ordénale que vuelva a casa. Y toma, coge esta manzana de oro; quizá te sea útil.

La muchacha se montó en el caballo y cabalgó durante mucho, mucho tiempo. Llegó por fin a otra montaña, a cuyo pie estaba otra vieja mujer con un peine de cardar de oro. La muchacha le preguntó si le podía decir por dónde se iba al castillo que estaba al este del sol y al oeste de la luna. Pero ella, como la mujer anterior, dijo que lo único que sabía del castillo era que estaba al este del sol y al oeste de la luna.

—Y probablemente no llegarás nunca, o demasiado tarde. Pero te prestaré mi caballo; en él podrás cabalgar hasta donde vive mi vecina más próxima; a lo mejor ella te puede indicar el camino. Cuando llegues a su casa, golpea al caballo debajo de la oreja izquierda y ordénale que vuelva a casa.

La anciana le entregó además el peine de oro; tal vez le resultaría útil, le dijo. Así que la muchacha se montó en el caballo y cabalgó durante muchos días y muchas semanas. Llegó por fin a otra gran montaña, a cuyo pie estaba una vieja mujer hilando con una rueca de oro. La muchacha volvió a preguntar por el Príncipe y por el castillo que estaba al este del sol y al oeste de la luna. Pero la respuesta volvió a ser la misma.

—Tal vez eres tú la muchacha con la que el Príncipe quería casarse —dijo la anciana.

Sí, esa era ella.

Pero la mujer no conocía el camino mejor que las dos anteriores. Ella sabía que estaba al este del sol y al oeste de la luna, pero eso era todo.

—Y seguramente llegues demasiado tarde, o nunca; pero te dejaré mi caballo, con el que podrás cabalgar hasta el Viento del Este, y tal vez él sepa la dirección y te pueda soplar hasta allí. Cuando llegues a él, golpea al caballo debajo de la oreja izquierda para que vuelva a casa.

Y también le dio su rueca de oro:

—Tal vez tú le encuentres un mejor uso —le dijo la anciana.

Cabalgó durante mucho tiempo, hasta que por fin llegó a la casa del Viento de Este, y pudo preguntarle dónde vivía el Príncipe y dónde se encontraba el castillo que estaba al este del sol y al oeste de la luna. Y sí, el Viento del Este había oído hablar del Príncipe y del castillo, pero no sabía el camino, ya que nunca había soplado tan lejos.

—Pero si lo quieres, te llevaré hasta mi hermano, el Viento del Oeste. Tal vez él sepa, ya que es mucho más fuerte que yo. No tienes más que sentarte sobre mi espalda y te llevaré hasta allí.

La muchacha se sentó sobre su espalda y se pusieron en marcha.

Cuando llegaron ante la casa del Viento del Oeste, el Viento del Este le contó que había traído consigo a una muchacha con la que quería casarse el Príncipe que vivía en el castillo que estaba al este del sol y al oeste de la luna. Ella debía llegar a él, y por eso la había llevado hasta allí, y estarían encantados si el Viento del Oeste supiese el modo de llegar hasta el castillo.

—No —repuso el Viento del Oeste—, no he soplado nunca tan lejos. Pero, si quieres —le dijo a la muchacha—, te puedes sentar sobre mi espalda y te llevaré hasta mi hermano, el Viento del Sur; a lo mejor él te lo puede decir, pues es mucho más fuerte que yo y sopla y resopla por todas partes. Súbete a mi espalda y te llevaré con él.

La muchacha se sentó sobre su espalda y así viajaron hasta el Viento del Sur, y creo que no les llevó demasiado tiempo.

Cuando llegaron, el Viento del Oeste le preguntó si él conocía el camino para ir al castillo que estaba al este del sol y al oeste de la luna, pues la muchacha que había llevado consigo era la que debía casarse con el Príncipe que allí vivía.

—Ah, ¿sí? —dijo el Viento del Sur—. ¿Esta es ella? Bueno, he soplado por muchos lugares a lo largo de mi vida, pero todavía no he soplado por allí. Pero, si lo deseas, te llevaré hasta mi hermano, el Viento del Norte; él es el más viejo y fuerte de todos nosotros, así que si él no te puede indicar el camino, jamás lo averiguarás. Sube a mi espalda y te llevaré con él.

La muchacha se sentó sobre su espalda, y se marcharon de allí de tal forma que tembló la tierra. No tardaron mucho en llegar ante el Viento del Norte, pero era tan violento e impetuoso que ya desde lejos les lanzó de un soplo un montón de nieve y hielo a la cara.

—¿Qué queréis? —rugió de tal modo que les entraron escalofríos.

—Bueno —dijo el Viento del Sur—, no tienes porqué hacernos ese estruendo, pues soy yo, tu hermano, y ésta es la muchacha con la que quiere casarse el Príncipe que vive en el castillo que hay al este del sol y al oeste de la luna; a ella le gustaría que le mostrases el modo de llegar para que pueda encontrarse con él otra vez.

—Sí, sé muy bien dónde está —dijo el Viento del Norte—. Una vez soplé una hoja de álamo temblón hasta allí. Pero me cansé tanto que durante muchos días no pude volver a soplar. Pero si realmente quieres ir hasta allí y no te da miedo, te montaré sobre mi espalda y te llevaré, si es que puedo hacerlo.

Sí, con todo su corazón; tenía que llegar hasta allí si es que había alguna manera de conseguirlo, y que no le daba en absoluto miedo, por muy mal que lo fuera a pasar.

—Muy bien, pero tendrás que pasar aquí la noche —dijo el Viento del Norte—, pues si queremos llegar hasta allí tenemos que tener todo el día por delante.

Al día siguiente, por la mañana, el Viento del Norte la despertó, se infló, se hizo tan grande y fuerte que daba miedo y recorrieron los aires como si tuvieran que ir al fin del mundo. Estalló entonces una tormenta tan violenta que derribó pueblos y bosques enteros y, al pasar sobre el mar, naufragaron barcos a centenares. Siguieron avanzando y avanzando sobre el agua, tan lejos que ningún ser humano puede siquiera imaginarse la distancia. El viento del Norte fue quedándose cada vez más y más débil; llegó un momento que estaba tan débil que casi no podía ya soplar; se fue hundiendo cada vez más y más, y al final iba ya tan bajo que las olas le golpeaban en los talones.

—¿Tienes miedo? —le preguntó a la muchacha.

No, no lo tenía.

Ya no estaban lejos de tierra, así que al Viento del Norte le quedaron aún las fuerzas justas para llevarla hasta la playa que había bajo las ventanas del castillo que estaba al este del sol y al oeste de la luna. Pero se quedó tan exhausto y agotado que tuvo que descansar durante muchos días antes de poder regresar a casa.

A la mañana siguiente, la muchacha se sentó bajo las ventanas del castillo y se puso a jugar con la manzana de oro. Lo primero que vio fue a la princesa nariguda con la que se iba a casar el Príncipe.

—¿Qué quieres por tu manzana de oro? —le preguntó a la muchacha cuando abrió la ventana.

—No la vendo ni por oro ni por dinero —dijo la muchacha.

—Si no la quieres vender ni por oro ni por dinero, ¿qué quieres entonces por ella? —dijo la princesa—. Te daré lo que me pidas.

—Pues entonces puedes tenerla, si me dejas tener al Príncipe, que vive aquí, por una noche —dijo la muchacha.

Sí, estaba hecho. Así que la princesa cogió la manzana de oro; pero cuando la muchacha entró en la alcoba del Príncipe, éste estaba profundamente dormido. Le llamó y le sacudió, lloró y se lamentó, pero no pudo despertarle. Cuando amaneció, llegó la princesa de la larga nariz y la echó de allí.

Durante el resto del día, la muchacha volvió a sentarse de nuevo bajo las ventanas del castillo y se puso a devanar hilo en su devanadera de oro. Entonces ocurrió lo mismo que el día anterior. La princesa le preguntó qué quería por la devanadera. La muchacha le contestó que no la vendería ni por oro ni por dinero, pero que si le permitía dormir otra noche con el Príncipe, la devanadera sería suya. La princesa dijo inmediatamente que sí y se llevó la devanadera de oro. Pero cuando la muchacha subió, el Príncipe estaba otra vez profundamente dormido. Y por más que le llamó y le sacudió, por más que lloró y se lamentó, no consiguió despertarle. En cuanto amaneció, llegó la princesa de la larga nariz y la echó de allí. Ese día la muchacha se sentó con su rueca de oro bajo las ventanas y se puso a tejer. Cuando la princesa de la larga nariz vio la rueca, también quiso tenerla. Abrió la ventana y le preguntó a la muchacha qué quería por su rueca de oro. Como las dos veces anteriores, la muchacha dijo que no la vendía ni por oro ni por dinero, pero que si la princesa le permitía dormir otra noche con el Príncipe, sería suya.

La princesa dijo que sí, que podía hacerlo si quería y se llevó la rueca de oro. Pero ahora debes saber que unos cristianos que estaban cautivos en el castillo, encerrados en una cámara contigua a la del Príncipe, habían oído durante dos noches llamadas y llantos muy lastimeros de una mujer, así que por la mañana se lo contaron al Príncipe.

Cuando por la noche llegó la princesa con la sopa que el Príncipe solía tomar antes de irse a la cama, hizo ver que se la tomaba, pero lo que realmente hizo fue tirarla, pues sospechaba que la princesa había echado una poción somnífera en la sopa. Así que cuando por la noche la muchacha entró en la alcoba, el Príncipe estaba todavía despierto y se alegró muchísimo de volver a verla. Le pidió que le contara cómo le había ido y cómo había conseguido llegar al castillo. Cuando ella se lo contó todo, él dijo:

—Has llegado justo a tiempo, pues mañana debe celebrarse mi boda con la princesa. No siento ningún aprecio por ella ni por su larga nariz; tú eres la única a quien quiero. Por eso diré que deseo poner a prueba lo que sabe hacer mi prometida y exigiré a la princesa que lave las tres manchas de cera que tengo en la camisa. Ella probablemente aceptará, pero sé que no lo conseguirá, pues las manchas son las gotas que tu mano derramó y sólo manos cristianas pueden quitarlas, no las manos de alguien como ella que pertenece a la chusma de los trols. Entonces, diré que no quiero más novia que la que sea capaz de quitarlas y, una vez que lo hayan intentado todas y ninguna lo haya conseguido, te llamaré a ti para que lo intentes.

Luego pasaron la noche juntos, alegres y llenos de amor.

Cuando al día siguiente iba a celebrarse la boda, el Príncipe dijo:

—Antes me gustaría ver de lo que es capaz mi prometida.

La madrastra dijo que aquello le parecía justo.

—Tengo una camisa muy bonita —dijo el Príncipe— que me gustaría llevar puesta en la boda. Pero me han caído tres manchas y quisiera que la lavaran y me las quitaran. Por eso he decidido que sólo me casaré con la mujer que lo consiga.

Las mujeres dijeron que bah, que eso no era nada del otro mundo, así que se pusieron manos a la obra. La princesa de la larga nariz empezó a lavar lo mejor que pudo; pero cuanto más lavaba, más grandes y más negras se hacían las manchas.

—Bah, no tienes ni idea —dijo su vieja madre trol—. ¡Trae aquí!

Pero cuando empezó a lavar la camisa, ésta se fue poniendo cada vez más negra, y cuanto más la lavó y la restregó, más grandes se hicieron las manchas.

Entonces tuvieron que lavar la camisa las demás mujeres trol, pero cuanto más la lavaban, peor aspecto tenía, y al final parecía que la camisa entera hubiera estado colgando de una chimenea.

—¡Bah, ninguna de vosotras sirve para nada! —dijo el Príncipe—. Bajo aquella ventana hay una pobre mendiga. Estoy seguro de que ella sabe lavar mejor que todas vosotras juntas. ¡Pasa, muchacha! —gritó.

Cuando la muchacha entró, él le preguntó:

—¿Serías capaz de lavar esta camisa y dejarla limpia?

—No lo sé —dijo la muchacha—, pero creo que sí.

La muchacha cogió entonces la camisa que, entre sus manos, quedó tan blanca como nieve recién caída, o más blanca incluso.

—¡Sí, a ti es a quien quiero! —dijo el Príncipe.

La vieja mujer trol se puso entonces tan furiosa que reventó. Creo que la princesa de la larga nariz y toda la demás chusma de trols también reventaron, pues jamás he vuelto a oír nada de ellos. El Príncipe y su prometida pusieron entonces en libertad a todos los cristianos que estaban cautivos en el castillo.

Después, cogieron todo el oro y toda la plata que fueron capaces de llevarse y se marcharon tan lejos como pudieron del castillo que estaba al este del sol y al oeste de la luna.

Cuento popular noruego recopilado por Jørgen Moe & Peter Christen Asbjørnsen en Popular Tales from the Norse (1912)