La Flauta de Orborn, Cuento popular noruego recopilado por Peter Christen Asbjørnsen en Tales from the Fjeld (1908)

En otro tiempo había un pequeño arrendatario que se vio obligado a abandonar su granja al dueño del terreno, porque las malas cosechas le impidieron pagar el arrendamiento.

En cambio, si perdió todos sus bienes y fortuna, tenía tres hijos llamados Pedro, Pablo y Osborn. Estos iban de un lado a otro, se dedicaban a toda suerte de pasatiempos y juegos, pero no querían trabajar, pues no se consideraban

obligados a ello. Además, se creían demasiado refinados para determinadas tareas y no acababan de encontrar ninguna ocupación que les agradase. ‘

Por último, Pedro se enteró de que el rey buscaba un guardián para sus liebres. Dijo a su padre que se disponía a conseguir aquel cargo, porque, a su juicio, era bastante agradable y que, por otra parte, tenía la ventaja de que su amo sería el hombre más importante del reino.

El pobre padre creyó que su hijo no tenía las condiciones debidas para aquella ocupación, ya que, para guardar las liebres del rey, sería preciso ser muy activo. Pero, en fin, tuvo que consentir, porque Pedro estaba empeñado en ir a palacio. Preparó una mochila con su corto equipaje, que se cargó al hombro y emprendió el camino.

Después de muchos días de viaje, encontró a una anciana que tenía su larga nariz presa en la hendidura del tronco de un árbol y que, por más que tiraba, no podía libertarse.

El joven, al contemplar aquel espectáculo, se echó a reír a carcajadas.

–No te quedes ahí como un tonto–le dijo la vieja–, ven a ayudar a una pobre anciana como yo. Quise hacer una hendidura en este tronco, para hacer leña de él pero, por desgracia, me acerqué demasiado y la nariz se quedó enganchada en la

hendidura. Y hace más de cien años que estoy aquí, sin poder soltarme.

Cuento contó esto, Pedro se rio más aun, porque aquella historia le pareció muy divertido; y acabó diciendo a la vieja:

–Vieja, si ya pasó más de cien años ahí enganchada, ya podrá pasar cien años más.

Así la dejó allí enganchada, y sin poder parar de reír, continuó su viaje. Al llegar a la granja del rey, fue aceptado como guardián de las liebres. Le ofrecieron

muy buena paga y excelente comida y aun el intendente de palacio le prometió la mano de la princesa, si cumplía exactamente con su obligación. En cambio, si se le escapaba una sola liebre, sería condenado a que el verdugo le cortase tres tiras de piel de la espalda y fuera arrojado a un pozo lleno de serpientes venenosas.

Pedro aceptó imprudentemente y al amanecer del día siguiente le entregaron el rebaño de liebres para que se las llevase a pastar.

El joven se alejó con aquellos roedores que, al principio, se condujeron magníficamente.

Pero, más o menos hacia el mediodía, las liebres empezaron a retozar y a ir de un lado a otro y a saltar por entre las matas.

Pedro echó a correr en una y otra dirección, persiguiéndolas y se fatigó lo indecible, porque cuando conseguía coger alguna, se le escapaban

dos más, y así continuó la cosa hasta que ya no pudo con su alma. En cuanto se puso el sol ya no quedaba una sola liebre como muestra.

En vano fue llamarlas a gritos, porque no compareció ninguna, y así, cuando

estuvo de regreso en la granja real, encontró al monarca acompañado por el verdugo, quien aplicó a Pedro el castigo que se le había prometido.

Después de algún tiempo Pablo, el segundo hermano, se enteró de que en la granja real faltaba un guardián para las liebres. Su padre le hizo las mismas advertencias que a Pedro y aun, quizá, añadió algunas, pero tampoco logró

convencer al muchacho ya que éste, después de preparar su pequeño equipaje, emprendió la marcha.

Cuando hubo transcurrido algún tiempo sin tener noticias de sus dos hermanos, Osborn quiso, a su vez, dirigirse a la granja real, para encargarse de las liebres del monarca. Comunicó tal propósito a su padre, quien repitió las advertencias que había hecho a sus hermanos y aun añadió algunas otras. Pero tampoco obtuvo resultado, porque su hijo menor se había empeñado en emprender el viaje. Y así, después de hacer su equipaje, emprendió la marcha.

Después de varios días de viaje encontró a aquella vieja que tenía la nariz cogida en la hendidura del tronco de un árbol y que, sin cesar, se esforzaba en libertarse, aunque sin lograrlo.

–Buenos días, abuela – dijo Osborn–. ¿Qué hacéis ahí, tirando de vuestra nariz?

–Nunca nadie me había llamado abuela– contestó la anciana–. Ven y ayúdame a libertarme y luego dame algo que comer porque hace más de cien años que no he probado bocado. Si haces eso, tal vez yo podré corresponderte luego con algún servicio cariñoso y propio de una abuela.

El muchacho abrió la hendedura para que la pobre anciana pudiese retirar su nariz y luego, sentándose a su lado, comió y bebió en su compañía. La vieja tenía muy buen apetito, como podéis imaginaros después de cien años sin probar bocado.

En cuanto hubieron terminado, la vieja dio una flauta a Osborn que tenía la siguiente virtud: cuando se soplaba por uno de sus extremos, se dispersaba en todas direcciones cualquier cosa cuya desaparición se deseaba; y si soplaba por el otro, reuníanse y congregánbanse de nuevo las cosas dispersas. Además,

en el caso de que alguien le quitase la flauta o de que se perdiese, volvía a poder de su dueño en cuanto éste lo deseara.

–Es una flauta magnífica –observó Osborn.

Al llegar a la granja real lo aceptaron inmediatamente como guardián de las liebres. Dijéronle que el servicio era bueno, la comida excelente y el sueldo crecido.

Añadió el intendente que, si el joven se mostraba hábil en guardar las liebres del rey, quizá pudiera alcanzar la mano de la princesa, pero en cambio, si perdía una sola liebre, por pequeña que fuese, le cortarían tres tiras de piel en la espalda.

En cuanto al rey, estaba tan seguro de que aquel joven merecería este castigo, que, en el acto, fue a dar instrucciones a su verdugo.

Osborn se dijo que el cuidado de las liebres no le daría gran trabajo porque, al salir con ellas, a la mañana siguiente, mostrábanse tan dóciles como un rebaño de cabras. Además, durante la primera parte del día, se condujeron muy bien. Pero en cuanto llegaron a las cercanías de las montañas y del bosque y el sol ardía con toda su fuerza, empezaron a saltar y a dispersarse en todas direcciones, de modo que, al poco rato, ni una sola de ellas era visible.

–¡Eh! ¿a dónde vais? –les gritaba Osborn. –¡Deteneos! j Pero, en fin, id al diablo si queréis!

Dicho esto, sopló por un extremo de la flauta que le regaló la anciana y todas las liebres se alejaron más todavía.

Pero, unas horas más tarde y cuando ya empezaba a ponerse el sol el joven emprendió el regreso a la granja y, al llegar a corta distancia de la puerta, sopló por el extremo opuesto de la flauta y, en el acto, todas las liebres se congregaron, disponiéndose en filas ordenadamente, como si fuesen soldados pasando revista.

–Realmente es una flauta magnífica – pensó el joven.

Y, dando una voz de mando, todas las liebres penetraron en la granja.

Junto a la puerta estaban el rey, la reina y la princesa y se quedaron maravillados al ver que aquel joven regresaba con todas las liebres, sin que faltara una sola. El rey las contó utilizando los dedos para ayudarse y, no contento con realizar una vez esta operación, la repitió dos o tres más. Pero no había duda. Todos los días, allí estaban todas las liebres, sin que faltase ni una.

–Ese muchacho es un guardián estupendo –observó la princesa.

Al día siguiente Osborn volvió a salir con el rebaño de liebres y como no le daba ningún cuidado lo que pudieran hacer los animalitos, se tendió a la sombra de un árbol para dormir.

Pero, desde la granja, le mandaron a una doncella para que averiguase el medio de que se valía para que no faltase ninguna liebre.

La joven se acercó a Osborn y, después de trabar una cordial conversación con él, le preguntó cuál era su secreto y él, con toda franqueza le mostró la flauta. Luego sopló por un extremo y se dispersaron todas las liebres.

Cuando ya se habían perdido de vista, el joven sopló por el extremo opuesto de la flauta y las liebres se reunieron otra vez, ordenadamente, sin que faltase ni una.

–¡Qué flauta tan bonita! – exclamó la doncella. Y añadió que estaría dispuesta a dar cien doblones por ella.

–Sí, es una flauta magnífica – contestó Osborn –. Pero no la venderé por dinero, aunque, sí me dieses cien doblones de oro y, además, por cada doblón, me das un beso, te la puedo ceder.

–¿Por qué no? – dijo la doncella –, estoy de acuerdo con el trato.

La doncella le dio los cien doblones de oro y cien besos, quedó agradecida y, además, adquirió la flauta, pero apenas estaba a punto de llegar a la granja del

rey, cuando aquel instrumento musical desapareció, porque Osborn deseó recobrarlo. Y así, a la puesta del sol, pudo reunir, de nuevo, las liebres para devolverlas a la granja, de modo que el rey, después de haberlas contado una y otra vez, tuvo que convencerse, muy admirado, de que no faltaba ninguna.

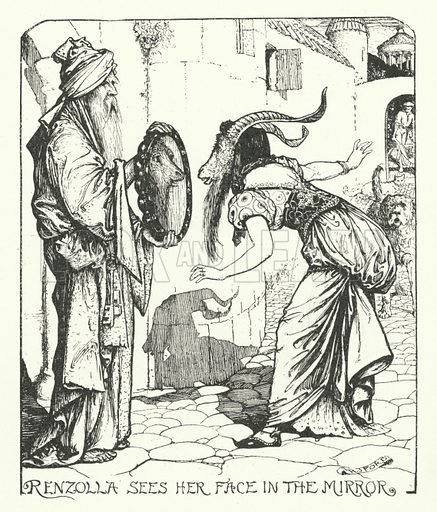

Al tercer día el joven salió de nuevo con las liebres y aquel día le enviaron a la princesa con objeto de que se apoderase de la flauta maravillosa. Ella se mostró muy afable con el guardián de las liebres y luego le ofreció doscientos doblones a cambio de la flauta y de las instrucciones necesarias para hacer uso de ella.

–Sí, es una flauta magnífica – contestó Osborn.

Pero añadió que, si bien no estaba en venta, no tenía inconveniente en cederla a la princesa, siempre y cuando ella le diese doscientos doblones de oro y un beso por cada doblón.

Tal era el precio, de la flauta. Y si deseaba conservarla, debía darle el consejo de que tuviese mucho cuidado con ella.

–Ese precio es exagerado para tal flauta pensó la princesa.

Luego hizo algunos mohines de desagrado ante la exigencia de los besos, pero, al fin, acabó diciéndose que nadie podía verla y que, puesto que no había más remedio … En fin, estaba decidida a hacerse dueña de la flauta.

Así, en cuanto hubo pagado a Osborn, recibió la flauta y la joven princesa se alejó, llevándola muy bien asida en ·la mano. Pero en cuanto llegó a la puerta de la granja, la flauta desapareció resbalando por entre sus dedos.

En vista de aquel fracaso, la reina en persona se dispuso a intentar la aventura. Estaba persuadida de que lograría volver con la flauta.

Ofreció solamente cincuenta ducados de oro al pastor, pero él le hizo aumentar el precio hasta llegar a los trescientos. Osbom le dio a entender que la flauta era magnífica y que, en realidad, no estaba en venta. Sin embargo, en obsequio a la soberana, consentiría en cederla a cambio de los trescientos doblones de oro y un beso por cada uno.

La reina no se mostró avara en la segunda parte del contrato, y así consiguió la flauta.

En cuanto tuvo la flauta, la ató muy bien y no le quitó los ojos de encima durante todo el camino; mas, no por eso, alcanzó mejor resultado que la doncella y la princesa, porque cuando se disponía a mostrar la flauta observó que había desaparecido. Y, por la tarde, Osborn regresó llevando completo el rebaño de liebres.

–Ya veo – observó el rey – que habré de cuidar yo mismo de este asunto, pues, de otro modo, no conseguiremos apoderarnos de esa maldita flauta.

Así, cuando, al día siguiente, salió Osborn llevando por delante su rebaño de liebres, el rey no tardó en ir a su encuentro. Lo descubrió tendido a la sombra de un árbol y en el mismo lugar donde recibió a las tres mujeres.

El monarca, decidido a utilizar sus grandes dotes de diplomático, empezó por dirigir, cordialmente, la palabra al pastor. Este le replicó en tono adecuado, de modo que ambos pasaron un rato muy agradable, charlando de mil cosas y riéndose de lo lindo. Cualquiera que los hubiese visto se figuraba que eran excelentes amigos. Osborn le dejó examinar la flauta y luego le mostró sus propiedades, soplando sucesivamente por ambos extremos.

Al rey le pareció que aquel instrumento era maravilloso y se manifestó dispuesto a adquirirlo, aunque para ello, hubiese de gastar mil doblones de oro.

–Sí, es una flauta magnífica–exclamó el pastor–y, desde luego, no la vendo por dinero.

–¿Veis ese caballo blanco que hay a cierta distancia? – preguntó, señalando al bosque.

–¡Claro que lo veo! Es mi propio caballo. Montado en él he venido aquí– contestó el rey.

–Bien. Pues si queréis darme mil ducados de oro y luego dar un beso a vuestro caballo, os cederé mi flauta.

–¿No sería posible obtenerla sin esta condición ?–preguntó el rey.

–No, de ninguna manera –contestó el joven.

–Bueno–replicó el soberano–. Pero yo, a mi vez, exijo el permiso de interponer mi pañuelo de seda entre la boca y el caballo.

Osborn le concedió esa pequeña satisfacción.

Y el rey obtuvo así la flauta, que se guardó en la escarcela. Luego metió esta última dentro del pecho de su jubón, abrochándoselo con el mayor cuidado y emprendió el camino de regreso.

Pero, en cuanto llegó a la granja y se dispuso a sacar la flauta, para mostrarla a la reina y a la princesa, a fin de vanagloriarse de su habilidad, observó que el instrumento había desaparecido. Y por la tarde, como de costumbre, llegó Osborn llevando por delante el rebaño de liebres, sin que faltara una sola.

El rey se sintió lleno de despecho y encolerizado a la vez, al darse cuenta de que se había dejado engañar. Por eso y a pesar de la palabra dada, decidió quitar la vida al joven Osborn, criterio que compartió su esposa. Sin duda era mucho mejor librar al mundo de semejante individuo.

Pero cuando el monarca comunicó tal decisión al joven, éste no se manifestó conforme y replicó que siempre se había limitado a cumplir exactamente sus obligaciones y a defender su vida y su espalda.

–Lo siento mucho, amigo mío – replicó el rey–, pero no hay remedio. Has de morir.

–Lo mismo opino – contestó la reina, que estaba muy enojada por la burla de que había sido objeto.

–¿Y no me ofreceréis, siquiera – preguntó Osborn–, la oportunidad de salvar mi vida de algún modo?

El rey que, a pesar de todo, no era cruel, reflexionó unos instantes y, al fin, dijo:

–Bien. Si eres capaz de llenar de mentiras ese cuenco, de modo que rebosen, te perdonaré.

Osborn creyó que aquella condición no era difícil ni peligrosa de llevar a cabo. Y disponiéndose en el acto a llevar a cabo lo que había indicado el monarca, empezó su historia por el principio.

Habló de la anciana que tenía la nariz sujeta en el tronco del árbol. Luego se refirió a la flauta y a como la obtuvo.

Después habló de la doncella que acudió a su encuentro y le propuso comprar la flauta por cien doblones de oro y un beso por cada uno de ellos. Habló luego de la princesa que, a su vez, también le dio un beso por cada moneda de oro, cosa que nadie vio, porque estaban solos en el bosque. Después dijo que la misma reina, si bien se mostró un poco avara con el dinero, fue generosa con los besos.

–Creo – observó la soberana – que ese cuenco ya está lleno de mentiras.

–No, no, de ningún modo – contestó el rey–. Todavía no llegan al borde.

Entonces el joven dio cuenta de la visita que le hiciera el mismo rey, habló del caballo que le sirvió de cabalgadura y empezaba a referirse a las condiciones en que le vendió la flauta, pero el rey lo interrumpió, diciendo:

–¡Alto, muchacho! Las mentiras ya rebosan.

Osborn ya no corría peligro de perder la vida. Y como, además, la princesa se había enamorado de él, los padres de la joven no tuvieron más remedio que dársela en matrimonio. Fue inevitable.

–¡Oh, es una flauta magnífica! – pensaba Osborn.

Luego y antes de que se celebrara la boda, procuró que pusieran en libertad a sus dos hermanos, los hizo curar muy bien y los mandó a su casa y al lado de su padre, cargados de riquísimos regalos.