Hace muchos años vivía en Turquía un bajá que solo tenía un hijo, y tanto lo quería que lo dejaba pasarse todo el día divirtiéndose en lugar de que aprendiera a ser de utilidad como sus amigos.

El juguete favorito del niño era una bola dorada con la que jugaba día y noche sin molestar a nadie. Un día, mientras estaba sentado en el jardín de la casa de verano jugando a arrojar la pelota contra las paredes y atraparla, vio a una anciana que llegaba con una jarra de barro para sacar agua de un pozo que estaba en un rincón del jardín. Al instante tomó su pelota y la arrojó directamente a la jarra, la cual cayó al

piso y se rompió en mil pedazos. La anciana dio un brinco, sorprendida, pero no dijo nada; se limitó a darse media vuelta e ir por otra jarra. En cuanto la mujer se perdió de vista, el chico se apresuró a recoger su pelota.

Ni bien había vuelto a la casa de verano volvió a ver a la anciana que se acercaba de nueva cuenta al pozo con una jarra sobre el hombro. Apenas había tomado la manija de la jarra para sumergirla dentro del agua cuando ¡zas! La jarra cayó hecha pedazos a sus pies. Desde luego, se enojó mucho, pero por miedo al bajá mantuvo la paz y se gastó su último centavo en comprar una jarra nueva. Pero, cuando esta también la rompió el chico con su pelota, estalló en ira, agitó los puños hacia la casa de campo donde se escondía el niño y exclamó:

—¡Deseo que como castigo te enamores de la princesa silenciosa! —le dijo y desapareció.

Durante un tiempo, el chico no prestó atención a sus palabras. De hecho, las olvidó por completo, pero al pasar de los años, cuando comenzó a pensar más sobre las cosas, el recuerdo de lo que había deseado la anciana le regresó.

“¿Quién es la princesa silenciosa? ¿Y por qué sería un castigo enamorarse de ella?”, se preguntaba sin encontrar respuesta. Sin embargo, eso no evitó que la pregunta regresara una y otra vez, hasta que quedó tan débil y enfermo que no podía comer nada. Al final, se vio obligado a permanecer en cama. Su padre, el bajá, se asustó tanto por esa extraña enfermedad que mandó traer a todos los médicos del reino para que curaran a su hijo, pero ninguno pudo encontrar un remedio.

—¿Cómo comenzó tu enfermedad, hijo mío? —le preguntó un día el bajá—. Tal vez si supiéramos eso también sabríamos qué hacer.

Entonces el muchacho le contó lo que había ocurrido hacía muchos años, cuando era un niño, y lo que la anciana le había dicho.

—Te suplico que me des permiso —le dijo cuando terminó su relato—, de ir por el mundo en busca de la princesa; tal vez si la encuentro desaparezca este terrible estado en que me encuentro.

Aunque el corazón le dolía al dejar partir a su hijo, el bajá pensó que el muchacho moriría de verdad si permanecía más tiempo en casa.

—Ve y que la paz esté contigo —respondió y salió a llamar a su administrador, a quien le dio la orden de acompañar al joven amo.

Entonces hicieron los preparativos y muy pronto, una mañana, ambos emprendieron la marcha. Pero ni el anciano ni el muchacho tenían la menor idea de hacia dónde se dirigían o cuál era su empresa. Primero se extraviaron en un denso bosque, aunque al final lograron salir y se encontraron en medio de una jungla por la que deambularon cerca de seis meses sin ver una sola criatura y encontrando apenas un poco de comer y de beber, hasta que quedaron como huesos forrados con las ropas hechas jirones. Se habían olvidado por completo de la princesa y lo único que querían era volver al palacio. Un día, descubrieron que estaban en el hombro de una montaña; las piedras debajo brillaban como diamantes y sus respectivos corazones latieron con alegría al ver a un pequeño viejecito acercarse a ellos. La imagen les despertó todo tipo de recuerdos, la sensación de adormecimiento que se había apoderado de ellos se disipó como por arte de magia, y recibieron con voces de alegría al recién llegado.

—¿En dónde estamos, amigo? —le preguntaron, y el anciano contestó que esta era la montaña donde se sentaba la hija del sultán, cubierta por siete velos, y que el brillo de las piedras se debía al reflejo del brillo de la muchacha.

Al escuchar esto, se olvidaron de todos los peligros y peripecias que habían enfrentado.

—¿Cuál es el camino más corto para llegar a ella? —preguntó el joven impetuoso, pero el anciano se limitó a responderle:

—Ten paciencia, hijo mío. Deberán transcurrir otros seis meses antes de que puedas llegar al palacio donde ella vive acompañada del resto de las mujeres. Y aún así, piénsalo muy bien cuando puedas, porque, si no logras hacerla hablar, lo pagarás con la vida, tal como les ha ocurrido a otros. ¡Prepárate!

Pero el príncipe se rió al escuchar este consejo, así como otros antes que él se habían reído.

Al cabo de tres meses se encontraron en la cima de otra montaña, y el príncipe vio con sorpresa que las faldas estaban iluminadas de un hermoso color rojo. Encima de unos acantilados, no muy lejos de ahí, había una pequeña ciudad. El príncipe le propuso a su amigo que fueran ahí a descansar.

Por su parte, los habitantes los recibieron gustosos y les dieron comida y camas para dormir. Los viajeros estuvieron más que agradecidos al tener donde descansar sus fatigados cuerpos.

A la mañana siguiente, le preguntaron a su anfitrión si aún estaban a varios días de viaje de la princesa y si sabía por qué esta montaña estaba mucho más roja que las otras.

—Todavía deben continuar su camino durante tres meses y medio —les respondió—, y entonces se encontrarán en la puerta del palacio de la princesa. En cuanto al color de la montaña, se debe a la suavidad del tono de sus labios y mejillas que brillan a través de los siete velos que la cubren. Pero nadie ha visto nunca su rostro, porque ella está sentada ahí, sin decir palabra, aunque se puede escuchar el murmullo de muchos que han perdido la vida por su causa.

El príncipe, sin embargo, no quiso oír más y, tras agradecerle al hombre por sus atenciones, de un brinco comenzó a escalar la montaña en compañía de su ayudante.

Así continuaron su camino; dormían bajo los árboles o en cuevas, y vivían de moras y de cualquier pescado que pudieran atrapar en los ríos. Pero al final, cuando sus ropas no eran más que harapos y tenían las piernas tan cansadas que apenas podían dar un paso más, vieron en la cima de la montaña próxima un palacio de mármol amarillo.

—¡Por fin! ¡Ahí está! —exclamó el príncipe, y una ola de sangre fresca le recorrió las venas. Pero, cuando él y su acompañante comenzaron a subir hasta la cima, se detuvieron horrorizados, pues el suelo estaba blanco por los montones de cráneos de hombres tirados por todas partes. Fue el príncipe el primero en recuperar la voz y le dijo a su amigo en tono despreocupado—: Deben ser los esqueletos de los hombres

que intentaron hacer hablar a la princesa y no lo lograron.

Vaya, si nosotros también fallamos, nuestros huesos cubrirán la superficie por igual.

—¡Regresemos, querido príncipe! Aún estamos a tiempo —le pidió su acompañante—. Tu padre te dejó a mi cargo, y cuando emprendimos el viaje yo no sabía que nos esperaba una muerte segura.

—¡Sé valiente, Lala! ¡Sé valiente! —le dijo el príncipe—. Un hombre solo puede morir una vez; además, sabes que la princesa tendrá que hablar algún día.

Así que siguieron de frente y pasaron junto a varios cráneos y esqueletos de hombres de todas las tonalidades de blanco. Al cabo de un tiempo llegaron a una aldea, donde decidieron descansar un rato para que su mente pudiera estar lista y fresca para la tarea que les esperaba. Pero esta vez, aunque la gente era amistosa, sus rostros eran tristes, y cada tanto sus gritos lastimeros llenaban el aire.

—¡Ay, hermano mío! ¿Te he perdido para siempre? ¿No volveré a verte nunca más?

El príncipe y su acompañante preguntaron por el significado de estos lamentos, cuya respuesta fue bastante clara:

—¡Ah, ustedes también han venido aquí a morir! Este pueblo le pertenece al padre de la princesa y, cuando algún hombre impetuoso desea intentar que la princesa hable, primero debe obtener permiso del sultán. Si este le otorga el permiso, entonces puede ser llevado ante la princesa. Lo que pasa después quizá lo puedan deducir por todos estos huesos que yacen aquí.

El muchacho agradeció con una reverencia y se quedó pensativo por un rato. Luego, volviéndose hacia el Lala, dijo:

—Bien, nuestro destino habrá de decidirse pronto.

Mientras tanto, descubramos todo lo que podamos y no nos precipitemos.

Durante dos o tres días deambularon entre los bazares con los ojos y los oídos muy atentos. Una mañana, encontraron a un hombre que llevaba un ruiseñor en una jaula.

El ave cantaba con tanta alegría que el príncipe se detuvo a escuchar y de inmediato le ofreció comprárselo a su dueño.

—¿Para qué te molestas en adquirir una cosa tan inútil? —exclamó el Lala con repugnancia—. ¿No tienes suficiente en qué ocuparte sin una carga extra?

Pero el príncipe, a quien le gustaba salirse con la suya, no le hizo caso; le pagó al hombre la alta suma que pidió por el ave, se la llevó a la posada donde se hospedaban y la colgó en su recámara. Esa noche, mientras estaba sentado solo en su cuarto, tratando de encontrar (aunque sin mucho éxito) algo qué decirle a la princesa cuando llegara su turno, el ruiseñor comenzó a dar de picotazos en la puerta de su jaula, que estaba asegurada con un palo, la abrió, se posó sobre su hombro y le preguntó al oído:

—¿Por qué estás tan triste, príncipe?

El joven dio un brinco del susto. En su país los pájaros no hablaban y, al igual que mucha gente, lo que no podía en tender lo asustaba. Pero pronto se sintió avergonzado por su simpleza y le dijo al ave que había viajado durante más de un año y que había atravesado miles de kilómetros para obtener la mano de la hija del sultán. Y ahora que había alcanzado su objetivo, no se le ocurría ningún plan para hacer hablar

a la princesa.

—No te quiebres la cabeza con eso —le dijo el ave—. ¡Es muy fácil! Ve esta noche a los aposentos de las mujeres y llévame contigo. Cuando entres a la recámara de la princesa, déjame escondido debajo del pedestal que sostiene el gran candelabro de oro. La princesa estará envuelta en sus siete velos y no podrá ver nada, así como nadie podrá verla a ella.

Luego pregúntale por su salud, y ella permanecerá en silencio; después di que sientes mucho haberla molestado y que vas a conversar un poco con el pedestal del candelabro. Cuando tú hables, yo responderé.

El príncipe arrojó su capa sobre el ave y echó a andar al palacio, donde pidió audiencia para ver al sultán. Se la concedieron, y el muchacho dejó al ruiseñor escondido bajo la capa en un oscuro rincón detrás de la puerta. Caminó hasta el trono donde se encontraba su Majestad e hizo una gran reverencia.

—¿Cuál es tu petición? —preguntó el sultán mirando con atención al muchacho alto y apuesto, y cuando escuchó su relato movió la cabeza con gesto lastimero.

—Si logras hacerla hablar, será tu esposa —respondió—. Pero si no, ¿viste los cráneos esparcidos por el costado de la montaña?

—Algún día un hombre debe romper el hechizo, su Majestad —respondió el joven con valentía—. ¿Por qué no habría yo de ser el que lo logre? En todo caso, mi palabra está empeñada y no puedo echarme para atrás.

—Bien. Ve si es tu deber —dijo el sultán y le ordenó a sus ayudantes que lo guiaran a la recámara de la princesa, pero le permitieron al joven que entrara solo.

Al pasar por el oscuro corredor, el chico tomó su capa y la jaula sin que los otros se dieran cuenta. La noche estaba próxima, y de pronto se encontró en una habitación vacía salvo por un montón de cojines de seda y un largo candelabro de oro. El corazón se le aceleró al mirar los cojines, pues supo que detrás de los velos brillantes que la cubrían estaba la tan esperada princesa. Entonces, con miedo de que otros ojos pudieran observarlo, se apresuró a colocar el ruiseñor debajo del pedestal abierto sobre el que descansaba el candelabro y, volviéndose nuevamente, aclaró la voz y le pidió a la princesa que le dijera cómo se encontraba de salud.

No hubo ni un movimiento de la mano que mostrara que la princesa había escuchado la pregunta. Y el joven, que ya esperaba que ocurriera esto, continuó hablando de sus viajes y de los extraños países y pueblos que había visitado, pero ni un sonido rompió el silencio.

—Veo claramente que no estás interesada en ninguno de estos temas —dijo él al fin— y como me he visto obligado a estar callado durante tantos meses, ahora siento que tengo que hablar con alguien, así que voy a conversar con el candelabro. —Dijo esto, cruzó la habitación por detrás de la princesa y exclamó—: ¡Ay, hermoso candelabro, ¿cómo estás?

—Muy bien, señor —respondió el ruiseñor—, pero me pregunto hace cuántos años que nadie hablaba conmigo. Y ahora que tú estás aquí, te ruego que me permitas contar mi historia y me hagas el favor de escucharme.

—Con gusto —respondió el joven sentándose en el piso, pues no había cojines para él.

—Hace muchos años —comenzó el ruiseñor— había un bajá que tenía una hija, la doncella más hermosa en todo el reino. Tenía muchos pretendientes, pero no era muy fácil de carácter, así que al final quedaron solo tres que ella consideraba dignos de su mano. Como no estaba segura de a cuál de los tres prefería, le pidió consejo a su padre, quien mandó llamar a los tres jóvenes y les dijo que cada uno debía aprender un oficio y que aquel que resultara el más listo al cabo de seis meses se casaría con la princesa.

—Aunque los tres pretendientes se sintieron un poco decepcionados, no pudieron negar que era una prueba justa y salieron del palacio hablando sobre los oficios en los que podría interesarles iniciarse. Hacía calor y, cuando llegaron a un riachuelo en una de las faldas de la montaña, se detuvieron a beber y descansar. Y luego uno de ellos dijo: “Lo mejor será que cada uno de nosotros busque su propia fortuna, así que les propongo que pongamos nuestros anillos debajo de esta roca y tomemos nuestros respectivos caminos. El primero en regresar tomará su anillo, y así los otros dos. De ese modo sabremos si hemos cumplido con las condiciones impuestas por el bajá o si nos ha ocurrido algún accidente”. “Buena idea”, respondieron los otros dos. Y así colocaron los tres anillos en un pequeño agujero y luego lo cubrieron cuidadosamente con una roca.

—Partieron los tres y durante seis meses no supieron nada unos de los otros, hasta que el día señalado se volvieron a encontrar en el riachuelo. Estaban muy contentos y conversaron animadamente de lo que habían hecho y de cómo habían ocupado su tiempo. “Creo que seré yo quien gane a la princesa”, dijo el mayor entre risas. “¡No cualquiera es capaz de completar el viaje de todo un año en una hora!”.

—“Es muy inteligente, cierto”, respondieron sus amigos.

“Pero, si vas a gobernar un reino, quizá te será más útil tener el poder de ver lo que ocurre a distancia, y eso es lo que yo he aprendido”, dijo el segundo.

—“No, no, mis queridos compañeros”, dijo el tercero.

“Sus oficios son muy buenos, pero cuando el bajá escuche que yo puedo devolverle la vida a los muertos, sabrá de inmediato quién de los tres deberá ser su yerno. Pero vayamos, pues solo quedan unas cuantas horas antes de que venza el plazo de seis meses que nos dieron. Vayamos de prisa hacia palacio”.

—“¡Un momento!”, exclamó el segundo. “Sería muy bueno saber qué está ocurriendo en el palacio”, y cuando dijo esto arrancó unas hojas de un árbol cercano, pronunció ciertas palabras, hizo algunas señas y se las puso sobre los ojos.

En un instante, se puso pálido y profirió un grito. “¿Qué sucede? ¿Qué sucede?”, preguntaron los otros dos.

—“La princesa yace en su cama, y apenas le quedan unos minutos de vida”, dijo con la voz trémula. “¿Habrá alguien que pueda salvarla?”.

—“Yo puedo”, dijo el tercero y sacó una caja debajo de su turbante. “Este ungüento cura cualquier enfermedad. Pero ¿cómo llegaremos a tiempo?”.

—“Déjenmelo a mí”, dijo el primero, quien deseó estar al lado de la princesa, la cual se encontraba rodeada por el sultán y sus cortesanos que lloraban. Evidentemente no había ni un segundo qué perder, pues la princesa ya estaba inconsciente y su rostro estaba frío. Metió los dedos en el ungüento, los sacó y le tocó los ojos, la boca y las orejas con el bálsamo.

Se puso a esperar el resultado con el corazón en la boca.

—Ocurrió más rápido de lo que él creía. En breve vio que el color de las mejillas de la princesa regresaba y que le sonreía a su padre. El sultán, casi sin habla de la alegría, abrazó con ternura a su hija y se volvió hacia el joven que le había salvado la vida: “¿No eres tú uno de los tres caballeros a quienes hace seis meses envié a que aprendieran un oficio?”, le preguntó. Y el joven respondió que sí y que los otros dos venían de camino al palacio para que el sultán pudiera juzgarlos.

En este punto de la historia, el ruiseñor detuvo su narración y le preguntó al príncipe, en su opinión, cuál de los tres pretendientes tenía más derecho de obtener la mano de la princesa.

—El que aprendió a preparar el ungüento —respondió.

—Pero, si no hubiera sido por el hombre capaz de ver a la distancia, nunca habrían sabido que la princesa estaba enferma —dijo el ruiseñor—. Yo le daría la mano de la princesa a él.

La discusión entre ambos fue subiendo de tono, hasta que de pronto la princesa, que los escuchaba con atención, dio un salto en sus cojines y exclamó:

—¡Si serán tontos! ¿No pueden entender que si no hubiera sido por aquel que pudo llegar a palacio a tiempo, el ungüento habría sido inútil? ¡Es él quien debe quedarse con la princesa!

Al primer sonido de la voz de la princesa, un esclavo que estaba frente a la puerta corrió a toda velocidad a decirle al sultán que había ocurrido un milagro, y el contentísimo padre se apresuró a verlo con sus propios ojos. Pero para entonces la princesa se había dado cuenta de que había caído en una trampa que hábilmente le habían puesto y decidió no proferir una palabra más. Se limitó a hacerle señas a su padre para indicarle que el hombre que quisiera ser su esposo debía hacerla hablar tres veces. Y entonces sonrió detrás de los siete velos, mientras pensaba en la imposibilidad de que eso ocurriera.

Cuando el sultán le dijo al príncipe que, aunque había tenido éxito una vez en hacer hablar a la princesa, tendría que pasar dos veces más por la misma prueba, el rostro del joven se ensombreció. No le pareció justo, pero no se atrevió a objetar la decisión y se limitó a hacer una gran reverencia.

Luego se dirigió hacia donde estaba escondido el ruiseñor.

Dado que estaba oscuro, escondió la jaula bajo su capa y salió de palacio.

—¿Por qué estás tan triste? —preguntó el ruiseñor en cuanto estuvieron a salvo afuera del palacio—. ¡Todo ha salido muy bien! Por supuesto, la princesa estaba muy enojada consigo misma por haber hablado. ¿Te diste cuenta de que con las primeras palabras que pronunció sus velos comenzaron a desgarrarse? Llévame de nuevo mañana por la noche y déjame donde está el pilar de la celosía. No tengas miedo.

Solo tienes que confiar en mí.

Al día siguiente, a la hora en que se pone el sol, el príncipe dejó la jaula y se dirigió a palacio con el ave escondida entre sus ropas. Se deslizó por las habitaciones y llegó hasta la recámara de la princesa. Los esclavos que vigilaban la puerta lo dejaron entrar de inmediato, y se cuidó muy bien de pasar cerca de la ventana para que el ruiseñor se posara en la cima de un pilar sin ser visto. Entonces se dio media vuelta e hizo una reverencia hacia la princesa, a quien le hizo varias preguntas. Pero, al igual que antes, ella no contestó nada. De hecho, no dio ninguna señal de haber escuchado las preguntas. Al cabo de algunos minutos, el joven volvió a hacer una reverencia y se acercó a la ventana. Entonces dijo:

—¡Ay, pilar! Es inútil hablarle a la princesa. No pronunciará una sola palabra y yo tengo que hablar con alguien, por eso me dirijo a ti. Dime, ¿cómo te ha ido en todo este tiempo?

—Te agradezco la consideración —dijo una voz desde el pilar—. Me encuentro muy bien. A decir verdad, me siento afortunado porque la princesa no hable. De lo contrario, no habrías querido hablar conmigo. Para recompensarte, te contaré una interesante historia que escuché hace un tiempo y de la que me gustaría conocer tu opinión.

—Eso suena muy bien —dijo el príncipe—. Por favor, comienza cuanto antes.

—Érase una vez —dijo el ruiseñor— una mujer tan hermosa que todos los hombres que la veían se enamoraban de ella. Pero era muy difícil de complacer y se negaba a casarse, aunque lograba mantener una amistad con sus pretendientes.

Y así pasaron los años, casi sin que ella se diera cuenta. Uno a uno los pretendientes se cansaron de esperar y se buscaron esposas menos bellas, pero también menos orgullosas. Al final solo quedaron tres de los pretendientes originales: Baldschi, Jagdschi y Firedschi. Ella seguía considerándose más hermosa que las otras mujeres y se mantenía apartada hasta que una noche la verdad le abrió los ojos. Estaba sentada frente a su espejo, peinándose los rizos, cuando entre los cabellos notó una cana.

—Al ver algo tan terrible, el corazón le dio un vuelco y se quedó quieta. “Estoy envejeciendo”, se dijo a sí misma, “y si no escojo pronto a un esposo, ¡nunca me casaré! Sé que cualquiera de estos tres hombres se casaría conmigo gustosamente mañana mismo, pero no puedo decidirme por cuál elegir.

Debo encontrar una manera para saber quién es el mejor y no perder más tiempo”.

—Entonces, en lugar de irse a dormir, se quedó toda la noche pensando en distintos planes para lograr su objetivo.

A la mañana siguiente, se levantó y se vistió. “Lo que tendrán que hacer no es algo muy bueno”, pensó mientras se arrancaba la cana que tantos problemas le había dado, “pero es lo único que se me ocurre. Además, tampoco es que sean muy listos. Me atrevería a decir que caerán fácilmente en la trampa”. Y entonces llamó a su esclavo y le pidió que le dijera a Jagdschi que estaría lista para recibirlo en una hora. Entonces se dirigió al jardín, cavó una tumba bajo un árbol y dentro de ella colocó un sudario blanco.

—Jagdschi estaba feliz de haber recibido el agradable mensaje. Se puso sus mejores ropas y se dio prisa para ir a la casa de la dama, pero cuál no sería su pena al ver a la princesa llorando amargamente sobre sus cojines. “¿Qué sucede, hermosa princesa?”, le preguntó haciendo una gran reverencia.

—“Ocurrió algo terrible”, dijo ella con la voz entrecortada por los sollozos. “Mi padre murió hace dos noches y lo enterré en el jardín, pero hora me entero de que era un hechicero y de que no estaba muerto, pues su tumba está vacía y él debe estar deambulando por ahí en algún lado del mundo”.

—“Esta es una terrible noticia”, respondió Jagdaschi, “¿hay algo que pueda hacer para que te sientas mejor?”.

—“Sí. Hay algo”, dijo ella. “Puedes envolverte en el sudario y meterte en la tumba. Si no vuelve antes de que pasen tres horas, perderá todo su poder sobre mí y estará obligado a vagar por cualquier otra parte”.

—Jagdschi se sentía orgulloso de la confianza que la princesa había depositado en él, así que se envolvió en el sudario y se acostó a sus anchas dentro de la tumba. Al cabo de un rato, le llegó su turno a Baldschi, quien encontró a la bella dama llorando y lamentándose. Ella le dijo que su padre había sido un hechicero y que lo más probable es que fuera a salir de su tumba para venir a hacerle algún mal a ella, y que entonces Baldschi debía de tomar una piedra y golpearlo en la cabeza si veía que se movía. Baldschi se sintió feliz de poder brindarle un servicio a la dama, así que tomó una piedra y se sentó al lado de Jagdschi, dentro de la tumba.

—Mientras tanto, había llegado la hora en que Firedschi solía pasar a saludar a la princesa. Al igual que había ocurrido con los otros dos, descubrió que la dama estaba muy triste.

Le dijo que un hechicero que era enemigo de su padre había sacado el cadáver de su tumba y había ocupado su lugar. “Pero, si tú puedes traer al hechicero en mi presencia, todo su poder desaparecerá. Si no, estaré perdida”.

—“Princesa, yo haría todo por ti”, le dijo Firedschi, y corrió hacia la tumba, tomó de la cintura al sorprendido Jagdschi y, tras echarse el cuerpo al hombro, se apresuró a volver a la casa. Al principio Baldschi estaba tan sorprendido del cambio tan súbito de circunstancias (algo para lo que la princesa no lo había preparado) que se quedó sentado sin hacer nada. Pero al cabo de un rato se levantó y les arrojó la piedra a las dos siluetas con la esperanza de matarlos a ambos. Por suerte no le dio a ninguno, y entonces los tres se encontraron frente a la princesa. Jagdschi, quien creía que la había liberado del poder del hechicero, se deslizó detrás de Firedschi y le arrebató el sudario.

—Ahora dime, príncipe —dijo el ruiseñor cuando acabó de contar su historia—, ¿cuál de los tres hombres merecía casarse con la princesa? Yo creo que debería ser Firedschi.

—No, no —respondió el príncipe, quien entendió el guiño que le había hecho el ave—. Fue Baldschi el que tuvo que enfrentar más dificultades y sin duda es él quien merecía casarse con la princesa.

Pero el ruiseñor no estaba de acuerdo, así que comenzaron a discutir hasta que una tercera voz irrumpió en el intercambio:

—¿Cómo pueden decir tantas tonterías? —dijo la princesa, y mientras lo hacía se desgarraban un poco más los velos—. ¡Vaya! Ni siquiera una sola vez pensaron en Jagdschi, ¡quien permaneció tres horas en la tumba con una piedra pendiendo sobre su cabeza! Desde luego que fue a él a quien la princesa escogió por esposo.

La noticia no tardó más de unos minutos en llegar hasta oídos del sultán, pero aun así no consintió en el matrimonio de su hija con el muchacho hasta que ella hablara una tercera vez.

Al enterarse de esto, el joven pidió consejo al ruiseñor para saber cómo lograr que la princesa hablara una vez más. El ave le contó que la princesa, al haberse enojado mucho por haber caído de nuevo en la misma trampa, había ordenado que rompieran en mil pedazos el pilar, y él se había visto obligado a esconderse detrás de unas cortinas que colgaban cerca de la puerta.

La noche siguiente, el príncipe entró al palacio y caminó con decisión hasta la recámara de la princesa. Una vez dentro, el ave salió volando por debajo de su brazo y se fue a posar en el canto de la puerta, donde los pliegues de la oscura cortina lo cubrían por completo. El joven habló con la princesa como de costumbre, sin obtener ninguna respuesta, hasta que por fin la dejó ahí, debajo de sus velos brillantes ya bastante desgarrados, y caminó hacia la puerta, de donde provino una voz que le respondió alegremente.

Conversaron por un rato los dos hasta que el ruiseñor le preguntó al príncipe si le gustaban las historias, ya que hacía poco había escuchado una que le había parecido interesante y lo había dejado un tanto perplejo. El príncipe le pidió que se la contara, pues tenía muchos deseos de escucharla, y así, sin más preámbulos, el ruiseñor comenzó su relato:

—Había una vez un carpintero, un sastre y un estudiante que salieron juntos para ver el mundo. Después de caminar durante algunos meses, se cansaron de viajar y decidieron quedarse a descansar en un pueblito que les gustó. Rentaron una pequeña casa y se dedicaron a buscar algo en qué trabajar durante el día para volver a casa a la caída de la tarde a fumar sus pipas y a conversar sobre lo ocurrido en el día.

—Una noche, a mediados del verano, hacía más calor que de costumbre, y el carpintero no podía dormir. En lugar de seguir dando vueltas sobre sus cojines e incomodarse más de lo que ya estaba, sabiamente el hombre optó por levantarse a tomar un poco de café y a fumar su pipa. De pronto su mirada reparó en unos pedazos de madera que estaban en un rincón y, como era muy hábil con las manos, en poco tiempo creó una perfecta escultura de una niña como de unos catorce años de edad. Esto lo hizo sentirse muy bien, pero también un poco adormilado, así que volvió a acostarse y se quedó dormido rápidamente.

—Sin embargo, el carpintero no fue el único que permaneció despierto toda esa noche. Había muchos truenos, y el sastre se sintió tan ansioso que decidió salir a refrescarse los pies en la pequeña fuente del patio que daba al otro lado del jardín. Para llegar a la puerta tenía que pasar por la habitación donde el carpintero estaba sentado fumando, y entonces vio a una hermosa chica recargada contra la pared. Se quedó sin habla por un momento y luego se atrevió a tocarle la mano solo para darse cuenta de que estaba hecha de madera.

“Yo puedo hacerte aún más bella”, dijo él y, tomando un pliego de tela de seda amarilla que había comprado un día antes, se puso a cortar y a coser hasta que al final le confeccionó un hermoso vestido a la esbelta figura. Cuando terminó el trabajo, el ansia había desaparecido, así que volvió a su cama.

—Cerca del amanecer, el estudiante se levantó y se preparó para ir a la mezquita en cuanto apareciera el primer rayo del sol. Pero, cuando vio a la doncella ahí, de pie, cayo de rodillas y alzó las manos en señal de éxtasis. “¡Vaya! Eres más bella que el aire de la noche cubierto por un vestido de diez mil estrellas”, se dijo a sí mismo, “seguramente una figura tan extraordinaria no podría vivir sin alma”, pensó y en ese momento comenzó a rezar con todas sus fuerzas para pedir que le fuera dada vida a la figura.

—Y su plegaria fue escuchada, y la hermosa estatua se transformó en una hermosa muchacha, y los tres hombres se enamoraron de ella, y los tres desearon que fuera su esposa. Ahora bien —continuó el ruiseñor—, ¿cuál de los tres hombres tenía más derecho a pedirle matrimonio? En mi opinión, el carpintero tenía más derecho.

—Pero el estudiante nunca habría pensado en rezar para que a la joven le fuera dada un alma si el hermoso vestido que le confeccionó el sastre no hubiera llamado su atención hacia la belleza de la mujer —contestó el príncipe, quien adivinó lo que esperaba el ruiseñor que dijera, y muy pronto se enfrascaron en una buena discusión.

De pronto la princesa, furiosa de que ninguno de los dos le hubiera prestado atención al papel que había tenido el estudiante, se olvidó de su voto de silencio y exclamó con fuerza:

—¡Idiotas! ¿Cómo podría casarse con otro que no fuera el estudiante? Si no hubiera sido por él, ¡todo lo que los demás hicieron habría sido en vano! ¡Es obvio que la doncella se casó con él! —Al terminar de hablar, los siete velos se le cayeron del rostro, y ella se puso de pie; era la princesa más hermosa que el mundo hubiera visto jamás.

Entonces se casaron y, cuando terminó la boda, mandaron traer a la anciana cuyo jarrón había roto el príncipe muchos años antes, la cual se quedó a vivir en palacio y se convirtió en la niñera de sus hijos, y todos vivieron felices hasta el final de sus días.

Cuento popular turco, de Iganz Kúnos, adaptado y recopilado posteriormente por Andrew Lang (1844-1919)

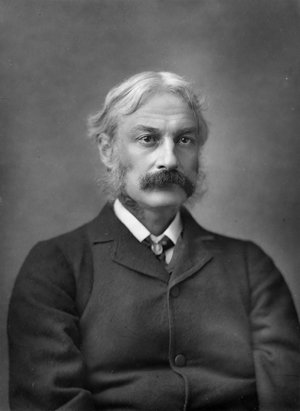

Andrew Lang (1844-1912) fue un escritor escocés.

Crítico, folclorista, biógrafo y traductor.

Influyó en la literatura a finales del s XIX e inspiró a otros escritores con sus obras. Hoy se le recuerda principalmente por sus compilaciones de cuentos de hadas del folclore británico.

Sobresalen sus compilaciones: El libro azul de las hadas, El libro rojo de las hadas, El libro verde de las hadas, El libro amarillo y carmesí de las hadas, El Anillo Mágico y Otras Historias, etc.

Entradas recientes