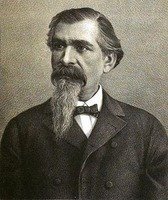

Cuento rumano La princesa que podría ser Principe, recopilado por Petre Ispirescu

Erase una vez un emperador, tan poderoso después de tantas victorias, que el imperio que había conquistado se extendía muy, muy lejos, incluso hasta el lugar donde el Diablo destetó a sus hijos.

Y todos los gobernantes que había derrotado, lejos y cerca, se vieron obligados a entregar a uno de hijos como rehenes, para que vivieran diez años en la corte del vencedor.

En la frontera de su imperio aún quedaba un gobernante que había sido lo suficientemente fuerte como para resistirlo. Si alguna vez alguna calamidad amenazaba a cualquiera de sus súbditos, él estaba dispuesto a cortarse en cuartos para salvarlos. Pero cuando envejeció y se debilitó, también él, a pesar de todo su valor, se vio obligado a someterse a su todopoderoso vecino, pues no podía hacer nada más.

Cuando este gobernante fue derrotado, una gran duda se apoderó de su mente: ¿Cómo iba a satisfacer la demanda del despiadado conquistador y enviarle un hijo para que le sirviese durante diez años, él que sólo tenía tres hijas?

Tubo gran temor de que el soberano emperador lo considerara un rebelde que se negaba a cumplir con sus demandas y que, por lo tanto, él y sus hijas pudieran ser arrojados a morir en la miseria y la vergüenza. La sombra del pesar que invadía al padre, también afectó a sus hijas, que movieron cielo y tierra para alegrarlo. Pero fue en vano: nada de lo que pudieron decir o hacer le hizo sonreír. Al ver esto, la mayor se armó de valor y un día preguntó a su padre qué le aquejaba.

—¿Es nuestro comportamiento lo que te desagrada, padre? ¿O tus súbditos son malvados y desagradecidos? ¿Qué te causa tanto dolor? ¿Qué víbora escondida en tu corazón envenena tu vejez? Con mucho gusto derramaríamos nuestra sangre para aliviar tu dolor, porque te amamos más que a la vida misma.

—Siempre habéis sido buenas hijas conmigo—, respondió el anciano, —y no me quejo de vuestro comportamiento, porque nunca me habéis desobedecido. Sin embargo, no podéis quitarme el peso del dolor de mi corazón, porque no sois más que mujeres y sólo un hijo, ¡ay! puede librarme de la terrible situación que me ha sobrevenido.

Sorprendida, la hija mayor insistió:

— No entiendo, querido padre. Dime qué te preocupa. ¿Por qué ocultas la causa de tu dolor? ¡Habla sólo el mundo y daré mi vida por ti!

—¿Qué podrían hacer ustedes, queridas hijas?— dijo el anciano con tristeza. —Desde tu juventud has sabido manejar la rueca y el huso, coser, tejer y bordar, pero esto es todo lo que sabes. Sólo un muchacho valiente puede librarme, un hijo que pueda empuñar armas, blandir el sable y cargar como un león sobre dragones.

—Sin embargo, haznos saber, padre, el corazón de tu problema. Los cielos no se caerán si revelas tu secreto, para que nosotros también lo sepamos.

Y cuando el viejo emperador vio a sus tres hijas suplicándole de rodillas, cedió y dijo:

—Escuchen, entonces, hijas mías; ésta es la causa de mi tristeza: sabéis que cuando yo era joven y poderoso, quien se atrevía a codiciar mi imperio salía con las manos vacías y la cabeza gacha. Ahora los años dolorosos han helado mi sangre y derretido mi valor; mi brazo está seco y ya no puedo blandir la maza que otros días hacía temblar a mis enemigos. El ciervo podrá vagar ileso por el bosque; ya no temerá mi flecha. Soldados extraños vieron el humo de mi tejado y dieron de beber a sus caballos en mis pozos; mis enemigos ya no me temen. ¿Qué más puedo decirte? He inclinado mi cabeza ante nuestro enemigo todopoderoso, como lo han hecho todos los demás gobernantes antes que yo. Pero ellos, según la costumbre, han entregado cada uno un hijo como rehén, para servir al vencedor por un espacio de diez años, y en cuanto a mi, yo sólo tengo tres hijas.

—Escucha, padre, iré como rehén—, gritó la hija mayor, —y te juro que podré salvarte.

—Tu devoción es inútil, pobrecita—, gimió el anciano. —¡Quién sabe en qué laberinto te puedes enredar allí, del que tal vez nunca puedas escapar!

—Padre, querido, de una cosa puedes estar seguro: Sólo déjame ir y nunca tendrás motivos para sonrojarte por mí. ¿No soy una princesa e hija de un emperador?

—¡Que así sea, hija mía!— Declaró solemnemente el anciano. —Prepárate para tu partida.

La valiente muchacha se llenó de alegría y sólo pensaba en su viaje. Su felicidad por ayudar a su padre y a sus hermanas la hacía saltar y bailar, y saltaba de aquí para allá, poniendo su dignidad por el momento bajo llave. Se proveyó de ropa fina para un año, bordada con

oro y piedras preciosas, y con provisiones de toda clase. Eligió el caballo más valiente de los establos reales, un hermoso animal con ojos de fuego, crin de seda y pelaje de plata.

Su padre, cuando la vio armada y equipada en el patio, le dio sus consejos, fruto de su sabiduría y experiencia. Él le enseñó cómo ocultar que era mujer y le hizo entrega de la que fue su propia armadura. También la alertó de los aduladores y los fanfarrones. Le aconsejó como comportarse, y así, con prudencia y astucia, y disfrazada con ropas de hombre, no correría el riesgo de que viesen que en realidad era una doncella, sino que sería respetada como un joven príncipe elegido para una alta misión. Y también la advirtió contra los peligros de la coquetería y la malicia que acechan a todas las mujeres, para que no atrajera sobre sí la sospecha y el desprecio de los príncipes que serían sus compañeros en el reino del conquistador. Finalmente le dijo:

—¡Dios esté contigo, hija mía, y no olvides mis advertencias!

De un salto, la doncella y su caballo salieron de las puertas del palacio. Su equipo de guerra brilló como un rayo ante los ojos de los guardias. Avanzó presta, cortó el viento y desapareció de la vista en un abrir y cerrar de ojos, y si no hubiera tirado de las riendas más adelante y esperado a su escolta de caballeros y asistentes, nunca la habrían alcanzado.

Ahora bien, el viejo emperador era, en verdad, un mago, pero su hija lo ignoraba, y cuando ya estaba en camino, se dispuso a obstaculizarla.

Al segundo día de viaje se acercó a su compañía, levantó un puente de bronce y, en forma de lobo, se agazapó bajo uno de sus arcos. La princesa siguió adelante, cuando, de repente, desde debajo del puente, saltó el lobo, con la papada echada hacia atrás sobre sus crueles dientes. Sus aullidos le pusieron la piel de gallina a la pobre niña, y la mirada de sus ojos le quemaron como brasas de fuego.

El lobo, saltó sobre ella como para desgarrarla. Su corazón se detuvo y quedó paralizada por el miedo. No podía ni pensar en huir, pero su caballo giró con un salto prodigioso y, perdiendo por un momento la cabeza, la pobre muchacha espoleó al excitado animal, y sin atreverse a mirar atrás, lo dejó galopar de regreso al palacio de su padre.

El viejo emperador, que ya había regresado y había vuelto a transformarse, escuchó el ruido de los cascos de los caballos y salió a la puerta a recibirla, saludándola con estas palabras:

—¿No te dije, pequeña, que todas las moscas del mundo no pueden producir miel?

—¡Pobre de mí! Padre, ¿cómo podría saber que al proponerme servir a un emperador me encontraría con bestias salvajes en el camino?

—Descansa en casa, hija mía. ¡Ocúpate de tu huso y que Dios se apiade de mí! ¡Sólo Él puede salvarme de la vergüenza del exilio!

Pasaron los días y la segunda hija suplicó que le permitieran ir como rehén, prometiendo no descuidar nada que le permitiera triunfar. Suplicó con tanto fervor que su padre acabó cediendo. Ella también partió con armas y equipo. Pero al segundo día de marcha, ella también se encontró con el lobo que bloqueaba el paso bajo el puente de bronce, y no tuvo el valor de continuar.

El viejo emperador estaba en la puerta para recibirla a su regreso y le dijo:

—¿No te dije, pequeña, que nadie atrapa todos los pájaros que vuelan?

—Eso es cierto, querido padre, pero el lobo era demasiado terrible. Abrió la boca para tragarme entera y sus ojos arrojaron relámpagos para destruirme.

—Descansa en casa, hija. Ocúpate de bordar y cocinar tartas. En cuanto a mí, ¡que Dios venga en mi ayuda!

Pasaron los días y la hija menor se presentó ante su padre al terminar la comida y le dijo:

—Padre, ahora es mi turno. Te ruego que me dejes probar suerte; tal vez pueda atrapar al viejo lobo.

—Después del fracaso de tus mayores me sorprendes, pequeña fanfarrona. ¿Cómo te atreves a hablar de atrapar a un viejo lobo, tú que apenas sabes con qué mano comer tus gachas?

E hizo todo lo que pudo para que ella se riera de su idea, pero fue en vano.

—Padre, por tu amor, podría cortar al Diablo en cuartos, o convertirme en Diablo yo misma. Tengo toda la voluntad del mundo para triunfar, pero si Dios está en mi contra, entonces debo volverme sin más vergüenza que mis hermanas.

Pero el emperador vaciló, discutió y encontró excusas para retenerla. Ella, sin embargo, le acarició la barba con tanta dulzura y lo engatusó con tanta gracia que, finalmente vencido, él respondió:

—¡Ah bueno! Como las cosas están así, te dejaré ir y veremos qué resulta de ello. Pero me reiré mucho cuando te vea regresar con la cabeza gacha y los ojos fijos en tus zapatos.

—Ríe, padre, si te place, pero no será usted deshonrado.

Muy feliz, la joven se dijo que debía elegir como consejero a un caballero de pelo blanco y, recordando las historias sobre el valor juvenil de su padre, se acordó de su caballo de guerra y recordó que debía elegir una montura entre las caballerizas reales. Así que buscó por todos los puestos, mirando aquí y allá y pasando por alto todos los valientes sementales y hermosas yeguas con desdén, porque ninguna le agradaba.

Finalmente, en un rincón lejano, después de mucho buscar, encontró el famoso caballo de guerra del emperador, una vieja bestia decrépita, coja y desgastada, que yacía sobre la paja. Y una gran compasión se apoderó de ella; ella no podía quitarle los ojos de encima. Al ver esto, el caballo abrió la boca y le habló:

—Señora, sus ojos son suaves y llenos de compasión. Debe ser su amor por su padre, el emperador, lo que le hace sentir lástima por mí. Fue un gran guerrero en su época. Nosotros dos hemos visto muchos campos de batalla y hemos atraído la gloria. Pero la vejez nos ha alcanzado. Ya nunca nadie me monta. Y si encontráis mi espalda toda seca y marchita, es porque mi viejo amo me ha descuidado. Pero mi raza es tal que incluso ahora, si alguien me cuidara y me alimentara a mi gusto, dentro de diez días estaría curado para poder enfrentarme al caballo más fuerte de los establos del emperador.

—¿Y cómo debes ser atendido?— preguntó la joven princesa.

—Debo lavarme mañana y noche con agua de lluvia; y debido a mi mala dentadura, me tienen que dar de comer cebada hervida en leche.

—Estoy casi tentada de intentarlo—, dijo la princesa, —siempre que me ayudes en ciertos diseños.

—¡Ah, bueno, inténtelo, señora! Nunca se arrepentirá—, respondió el viejo caballo.

Entonces la princesa hizo todo lo que se le pedía, y al décimo día un temblor recorrió la piel oxidada de la vieja bestia y se volvió tan brillante

como el satén, tan redondo como un melón y tan ligero como una gamuza. El caballo, lleno de alegría, miró a la joven, caracoleó y dijo:

—¡Bendigo con felicidad y buena fortuna a la hija de mi amo, porque ella ha hecho que mi vida valga la pena ser vivida! Pronuncie sus deseos y yo obedeceré.

—Deseo presentarme ante nuestro enemigo, el todopoderoso emperador, y necesito un consejero sabio. De todos los caballeros de pelo blanco, ¿Cuál debo elegir?

—No necesita a ninguno de ellos. Como he servido a su padre, así le serviré a usted, si me escucha.

—¡Acordado!— respondió la princesa. —Ahora, partamos en tres días. ¿Tres días serán suficientes para partir?

—Si usted lo ordena, saldremos ahora mismo —respondió el caballo.

Entonces la princesa puso todo en orden ante su partida. Pero lejos de cargarse con provisiones suficientes para un año, como habían hecho sus hermanas, eligió sólo algunas prendas sencillas, como las que usan los jóvenes, un poco de ropa blanca y una moderada provisión de alimentos, junto con una pequeña suma de dinero en caso de necesidad. Montó en su caballo y fue delante de su padre.

—Que Dios te proteja, querido padre—, dijo, —¡y te mantenga con buena salud antes de mi regreso!.

—¡Buena suerte para ti, hija!— respondió el anciano. — Lo que debe ser, debe ser; sólo sigue bien mis consejos, y en caso de peligro confía

tu alma a Dios, fuente de todo bien y de todo poder. Sólo confía en la protección de Dios.

Y así la joven partió.

Pero el viejo emperador planeó ponerla a prueba como había hecho con sus mayores, y por eso, en el segundo día del viaje, erigió un puente de bronce en su camino. Sin embargo, el astuto caballo hizo saber de alguna manera a la joven que cualquier cosa que pudiera suceder sería sólo una trampa tendida para poner a prueba su coraje, y le dio consejos para superar la prueba.

Cuando llegó al puente de bronce, el lobo feroz se abalanzó sobre ella, con los ojos rojos de furia, los dientes relucientes y las mandíbulas abiertas, dejando entrever la garganta del lobo, como un horno, con su lengua ardiendo como un tizón.

La princesa sintió que un gran temblor se apoderaba de ella; el lobo estaba a punto de saltar sobre ella y desgarrarla con sus garras. Pero la valiente muchacha fue demasiado rápida para él; espoleó a su caballo y se abalanzó sobre el feroz animal, con su sable reluciente, y si el lobo no se hubiera echado a un lado, lo habría partido en dos, desde el hocico hasta la cola. Pero ella no se vanaglorió de su proeza, porque su fuerza venía de Dios. Y quisiera o no, debía continuar su viaje y cumplir su misión. Así que con tanta valentía como cualquier caballero, saltó hacia adelante y despejó el puente.

Su padre, regocijándose por su coraje, huyó delante de ella.

Después de dos días más de viaje, levantó un puente de plata y la esperó en forma de león.

Pero el caballo vio esta nueva trampa y mostró a su ama como evitarla. Cuando llegó al puente de plata, la enorme bestia salió del barranco, con las mandíbulas abiertas como si quisiera tragarse tanto al caballo como al jinete de un solo trago. Sus colmillos eran como alfanjes, sus garras como ganchos de bronce, e hacía resonar el bosque con sus rugidos y bramidos; los árboles temblaron y los animalitos de la llanura lanzaron un lamento lúgubre. El dolor de escuchar aquel rugido era insoportable. Sólo ver la cabeza del monstruo, del tamaño de un celemín, con la melena erizada como un bosque de pinos, hizo que la princesa se quedara sin aliento. Sin embargo, animada por su caballo, cargó contra la bestia, con el sable en el aire, y con tanta valentía que si el monstruo no hubiera retrocedido, lo habría partido en cuatro cuartos.

Luego, de un salto, cruzó el puente, dando gracias a Dios.

Por primera vez en su vida, la princesa se encontró fuera de la vista de su propio hogar, y ahora, vencidos tanto el lobo como el león, tenía tiempo libre por mirar el horizonte.

Era primavera y el aire dulce la mareaba como el vino. Anhelaba bajarse del caballo y aplastar bajo sus pies el césped tachonado de flores, para recoger brazadas de las flores perfumadas que enriquecían los mantos de valles y colinas, y cuyos nombres desconocía.

A ella le hubiera gustado tumbarse bajo la sombra de un gran árbol y disfrutar del silbido del mirlo y del gorjeo del pinzón, y tan dulce era el canto del arroyo que se deslizaba sobre su lecho de arena, límpido como lágrimas cálidas, triste y alegre a la vez, que se sintió tentada de provocar sus ondas con los pies o acariciar sus ondas con las manos. Siguió sus cascadas con ojos anhelantes, hechizada por su murmullo. Sus sueños flotaban en la corriente, deslizándose entre los nenúfares y los lirios.

Pero el caballo la rescató del hechizo de la primavera y le dio sabios y buenos consejos, acelerando el paso sin desviarse a derecha ni a izquierda.

Ella aprendió del caballo que los caballeros no buscan el reposo hasta después de la victoria, y fue advertida de que debía prepararse para otra trampa, y una vez más le aconsejó cómo escapar triunfante de ella.

La princesa tuvo cuidado de escuchar atentamente al buen caballo, ¿Pues, no le había dado ya abundantes pruebas de su sabiduría?

Como hubo ocurrido las jornadas anteriores, su padre tomó un atajo y se adelantó a ella. Esta vez levantó un puente de oro a través del camino y, en forma de dragón con doce cabezas, se escondió debajo del arco.

Cuando la doncella se acercó al puente, apareció el terrible animal.

Su larga cola golpeaba el suelo; sus mandíbulas, encendidas por el fuego, expulsaban horribles vapores, de los cuales su lengua saltaba de un lado a otro como una llama bifurcada. Al ver al monstruo, la joven sintió que su corazón se convertía en agua. Pero el caballo la consoló y recordó su consejo. Agarró las riendas con firmeza, presionó sus rodillas contra sus costados, hundió las espuelas y, con el sable en alto, cargó contra el dragón.

El combate duró una hora.

Ella arremetió con todas sus fuerzas, y el buen caballo se plantó en la pendiente de tal manera que la princesa estaba en un lugar ventajoso, finalmente cortó una de las cabezas del monstruo. Pero el dragón se defendió bien y la joven se vio muy perjudicada antes de que ella lo hiriera mortalmente. Entonces, con rugidos que hendieron los cielos, la bestia dio tres saltos en el aire y cayó sobre ella, convirtiéndose en el mismo instante en un hombre.

Para gran asombro de la princesa, era su padre quien descubrió ante sus pies, y él calmó su temblor tomándola en sus brazos, estrechándola contra su corazón y besándola en la frente, mientras decía:

—Ahora ya sé que eres tan valiente como los más valientes, hija mía, y has hecho bien en elegir mi viejo caballo de guerra, porque sin su ayuda habrías regresado con la cabeza gacha como tus hermanas. Tengo grandes esperanzas de que tengas éxito en tu misión, pero no olvides mis consejos y escucha bien al caballo que elegiste, para que podamos verte una vez más en nuestro reino.

La joven, de rodillas, recibió la bendición paterna y emprendió nuevamente el camino.

Viajó mucho, mucho tiempo hasta llegar a las montañas que sostienen el techo del mundo.

Allí se encontró con dos genios que llevaban dos años luchando sin que ninguno saliera vencedor, y fue una lucha a muerte. En cuanto la vieron, tomándola por un joven en busca de aventuras, uno de ellos le dijo:

—¡Príncipe Azul, ven a mi liberación y te daré una bocina que se puede escuchar hasta a tres días de viaje!

Y el otro interrumpió:

—Príncipe Azul, ven a mi liberación y te daré mi caballo Rayo de Sol, un animal sin comparación.

La princesa consultó a su caballo, y éste se pronunció a favor del genio que le había prometido el rayo de sol, pues reconoció en aquel animal

su hermano menor, que era incluso más activo y poderoso que él. Por lo tanto, se arrojó sobre el primer genio y lo partió en pedazos desde la coronilla hasta el ombligo. El segundo genio, así liberado, agradeció a su salvadora, la besó, sin notar, sin embargo, en el sabor del beso que era una mujer, y fueron juntos a su casa a buscar a Rayo de Sol, según el trato.

La madre del genio, loca de alegría al ver a su hijo sano y salvo, se apresuró a abrazar a su libertador. Besó la boca de la princesa y notó el sabor de sus labios.

Como la joven doncella necesitaba descansar después de tantas pruebas, la llevaron a la mejor habitación, pero no sin antes buscar su caballo y pedirle nuevos consejos, que él le dio.

Mientras tanto, la anciana, oliendo el engaño, le dijo a su hijo que estaba segura de que su libertador no era un hombre, sino una doncella, y en ese caso, una muchacha tan valiente sería para él una excelente esposa. Pero el genio se burló de su madre y respondió que nunca, no, nunca creería semejantes tonterías. ¿Qué mano de mujer habría podido blandir el sable tan bien como la de este apuesto muchacho? Pero su madre se obstinó y prometió obtener pruebas de sus sospechas.

Así que cuando llegó la noche, colocó en la cabecera de cada cama un ramo de flores de cierto tipo que se marchitarían junto a la cama de un hombre, pero permanecerían frescas junto a la de una doncella.

Sin embargo, por la noche, siguiendo el consejo de su caballo, la princesa se levantó, entró de puntillas en la cámara del genio y sacó sus flores, que estaban marchitas, y dejó otras frescas en su lugar, y pronto ellas, también estaban marchitos.

Luego regresó a su cama y durmió profundamente.

Al amanecer, la anciana corrió hacia la cama de su hijo y encontró las flores marchitas tal como esperaba. Luego corrió a la cama de la princesa y se sorprendió al encontrar sus flores igualmente marchitas. Sin embargo, ella todavía creía que el joven era una doncella.

—Escucha—, le dijo al genio, —cómo sus palabras fluyen como miel. ¿Qué hombre podría tener una cintura así, tan esbelta como el pie de una copa de plata? Sus rizos dorados, sus labios más rojos que las cerezas, sus grandes ojos tan claros e inocentes, su semblante franco, sus manos pequeñas y sus pies tan delicados, todo esto sólo podría pertenecer a una doncella de familia noble, disfrazada bajo la armadura de un caballero.

Y entonces tramaron una segunda prueba para el joven.

Después de los habituales saludos matutinos, el genio tomó a su libertador del brazo y salieron al jardín. Allí mostró a su compañera todas sus flores, le dijo sus nombres y le rogó que arrancara un puñado. Pero la prudente muchacha, atenta a los consejos de su caballo, sospechó de una artimaña y preguntó bruscamente por qué le debían ofrecer flores en lugar de ver los establos del genio. Entonces este último dudaba más que nunca de la veracidad de las sospechas de su madre. Aun así, la anciana se mantuvo obstinada en su creencia.

Como última prueba, ella planeó lo siguiente: su hijo conduciría a su libertador a la armería y lo invitaría a elegir cualquier arma que quisiera, y tal vez su elección podría traicionarlo. Entonces, después de la cena, el genio condujo a la joven al salón donde se exhibían todo tipo de armas, cimitarras, mazas y sables, tanto sencillos como ornamentados. La princesa los examinó durante mucho tiempo, comprobando su temperamento y su flexibilidad, luego metió en su cinturón el arma más sencilla de todas, una vieja hoja de Damasco, llena de óxido y con forma de cruz. Seguramente sólo un guerrero experimentado habría hecho tal elección, pensó el genio.

Pero su madre, enojada por no poder demostrar sus sospechas, declaró que si este joven se comportaba como un hombre, ¡era sin embargo una doncella, y la más astuta del mundo! Sin embargo, cuando la princesa anunció que debía partir al día siguiente, el genio la llevó a los establos y le entregó su caballo Rayo de Sol, según su promesa.

Así que la hija del emperador partió a lomos del caballo Rayo de Sol e, impaciente por llegar, lo azuzó rápidamente. El viejo caballo de guerra, galopando a su lado, se dirigió a ella así:

—Hasta ahora, señora, ha seguido mis consejos y todo ha ido bien. Una vez más escúchame y no te arrepentirás. Soy viejo y no tengo miedo de confesar, ahora que sé quién me reemplaza, que dudo en continuar mi camino. Déjeme, entonces, regresar por el camino más corto a mi antiguo maestro, y continúe su viaje con mi hermano. Poned toda su fe en él, como la hubisteis depositado en mí, y él no la traicionará. Él es mi otro yo, sólo que más joven y más resistente. La sabiduría vino temprano para morar con Rayo de Sol, y él le aconsejará cuando usted tenga cualquier problema.

—Efectivamente, mi vieja amigo—, respondió la princesa, —tú me has servido y protegido fielmente y siempre lo he logrado escuchando tus consejos. No me separaría de ti, si no conociera tu lealtad, a mi y a mi padre. Accedo pues a la petición que me haces, y a tu deseo de regresar con mi padre y pongo la fe en tu hermano menor, tal cuál lo hice en ti. Pero antes de que te vayas, me gustaría estar segura de que él me ama como tú.

—¿Cómo podría dejar de amar a una doncella tan galante, princesa?— respondió Rayo de Sol. —¿Cómo podría evitar sentirme orgulloso de llevarte? Confíe en mí, señora, y le prometo que nunca lamentará la partida de mi hermano mayor. El pobre hombre es demasiado viejo para sufrir las penalidades de un viaje así, y yo le ahorraría sus fatigas y peligros. Sé que os encontraréis con muchos peligros, pero por la gracia de Dios no pereceréis en el camino. Sólo escúcheme cuando lo necesite.

Entonces la princesa, con lágrimas en los ojos, se despidió de su viejo caballo y partió con el Rayo de Sol.

Viajaron durante mucho, mucho tiempo, y en cierto punto del camino un mechón de cabello dorado se interpuso en su camino. La princesa preguntó a Rayo de Sol si era mejor recogerlo o dejarlo, y el caballo respondió:

—Si lo toma, se arrepentirá, pero si lo deja, también se arrepentirá; así que recójalo.

Entonces la joven tomó el cabello, lo escondió en su pecho y continuaron su camino.

Viajaron por colinas y valles, atravesaron bosques sombríos y prados sonrientes, alegres con miríadas de hermosas flores, vadearon a través de límpidos arroyos y riachuelos, y finalmente llegó a la corte del todopoderoso emperador, y a su alrededor había muchos príncipes rehenes que le servían como pajes.

Cuando estos últimos se acercaron para recibir a la princesa, no pudieron comprender por qué se sentían tan atraídos hacia ella. Parecía como si una especie de brujería residiese en sus palabras y miradas. La condujeron ante el emperador y, llena de modestia, expuso su misión.

El todopoderoso gobernante se alegró de la llegada de un príncipe tan galante y encantador; y las inteligentes respuestas de la doncella le agradaron aún más. Entonces el emperador sintió afecto por esta última llegada y la mantuvo cerca de su persona. La princesa se mantuvo alejada de sus compañeros reales, tanto por su sexo como porque muchos de ellos eran holgazanes y bulliciosos. Y la envidiaban porque se había ganado el favor del emperador.

El tiempo pasó y la princesa se sintió como en casa en la corte del conquistador.

Un día, para entretenerse, aliñó y cocinó las carnes, y estando sentada a la mesa, dos de sus compañeras vinieron a visitarla. La joven los invitó a comer la carne, y la encontraron tan de su agrado, que recogieron la mesa y terminaron lamiéndose los dedos; y la siguiente vez que hablaron con los otros príncipes, declararon que nunca antes en sus vidas habían probado una comida tan excelente. De modo que todos se unieron a atormentar a la princesa para que preparara otra comida, y el mismo día en que ella preparó la comida sucedió algo extraño. Los cocineros imperiales se quedaron estupefactos por la bebida y no había fuego en los hornos, por lo que los lacayos acudieron corriendo a la princesa para pedirle que les prestara su comida.

Por lo tanto, todas sus excelentes carnes fueron puestas en la mesa imperial y el emperador no podía comer lo suficiente de la exquisita comida. Y cuando tuvo sus cocineros lo llamaron y les ordenaron que en adelante sirvieran comidas de igual calidad, se vieron obligados a revelar la verdad. Ante lo cual el emperador quedó muy asombrado.

En ese momento aparecieron varios de sus pajes y le dijeron que el príncipe que acababa de llegar a su corte se había jactado ante sus compañeros de conocer el paradero de la bella Iliane, famosa por la canción:

Cabello de oro,

La primavera brota,

La rosa florece…

Y le contaron que este príncipe tenía en su poder un mechón del hermoso cabello rubio de la dama.

En cuanto oyó esto, el emperador llamó a la joven ante su presencia y le dijo bruscamente:

—Príncipe Azul, ¿por qué me has ocultado tu conocimiento sobre Iliane de las trenzas doradas? ¿No te he mostrado afecto y te he honrado por encima de todos los demás?

Y pidió que le mostraran el mechón de pelo y preguntó cómo lo había conseguido, añadiendo:

—Si no me encuentras a la dama cuyo mechón de cabello aprecias, te cortaré la cabeza y ésta rodará entre tus pies. He hablado.

La pobre joven doncella intentó balbucear una excusa, pero el emperador no la escuchó.

Entonces ella fue a buscar su caballo y a contarle su mala suerte, pero él respondió:

—No tenga miedo, señora. Anoche mi hermano me confió en un sueño que un genio había secuestrado a Iliane, cuyo mechón de pelo encontraste. Ella no se casará con él bajo ninguna circunstancia, por lo que lo ha enviado a capturar su semental de yeguas, y el genio, loco de amor, se devana los sesos en busca de un medio para realizar sus deseos. Mientras tanto, Iliane se encuentra en medio de las marismas. Vuelve al emperador y pide que te proporcione veinte vasijas cargadas de preciosas mercancías. Ve ahora y sabrás el resto a su debido tiempo.

La princesa no esperó a que su caballo hablara por segunda vez y se dirigió directamente ante el emperador.

—Que tenga larga vida, gobernante todopoderoso, y que su presencia sea siempre honrada. He venido a decir que, si Dios quiere, cumpliré mi misión, con tal que me proporcione veinte vasijas cargadas de preciosas mercancías.

—Muchacho, te daré todo lo que me pidas, pero asegúrate de traer a Iliane de las trenzas doradas—, respondió el emperador.

Tan pronto como los barcos estuvieron equipados, fueron cargados con todo tipo de ricas mercancías, la princesa abordó uno de ellos con el caballo Rayo del Sol, izaron las velas y comenzaron a navegar contra el viento.

Ni los vientos ni las olas pudieron detener el navío. Tras un viaje de siete semanas llegaron a su destino y desembarcaron en una hermosa costa.

Al abandonar el barco, la princesa llevaba consigo un par de delicados zapato bordados en oro y adornados con piedras preciosas. Iba trotando de aquí para allá sobre Rayo del Sol.

Pronto descubrió un grupo de palacios giratorios, castillos que giraban sobre sí mismos y seguían la luz del sol, ella avanzó en su dirección.

Tres esclavos del genio, guardianes de Iliane, salieron a su encuentro, atraídos por la belleza de los zapatos. La princesa, al ser interrogada, respondió que era una comerciante que se había perdido entre las marismas del océano.

Desde su ventana, Iliane ya había visto al apuesto comerciante y su corazón se sintió extrañamente atraído hacia él.

Estaba muy contenta de que el genio no estuviera cerca, feliz de escapar por un instante de su odioso enamorado; porque él había viajado lejos, donde ella lo había enviado en busca de su semental de yeguas.

Después de haber escuchado el informe de sus esclavos, avanzó hacia el apuesto comerciante, llena de curiosidad por ver los maravillosos zapatos; pero el hombre, muy astuto, le dijo que tenía otros muchos y mejores en sus vasijas y le rogó que fuera con él a ver sus mercancías.

Conmovida por sus súplicas, Iliane subió a bordo del barco, y mientras miraba entre las vasijas los espléndidos adornos y tesoros, con los ojos fijos en los montones de hermosas mercancías, no vio que la orilla se alejaba, ni percibió que el mar les acercaba a las marismas, de modo que pronto, sin que se diera cuenta, apareció el horizonte y se perdió toda señal de isla o costa.

Y como Dios favoreció esta aventura, hubo una suave brisa, y los barcos se lanzaron sobre el mar como flechas. Alzando finalmente los ojos, Iliane de las trenzas doradas se encontró en medio del vasto mar, y como era mujer, comenzó a lamentarse y fingió enojo ante la decisión del mercader, pero en el fondo de su corazón bendijo a su libertador que la había sacado del cautiverio.

Llegaron sin obstáculos a la lejana orilla, pero ¡he aquí! Al acecho de ellos estaba la madre del genio, que era una bruja.

Había salido a perseguirlos cuando superaron las marismas del mar, y después de sobrepasar las azules aguas, ondeando de ola en ola, con un pie en el aire y el otro en la espuma que lo cubría, allí estaba pisándoles los talones justo en el instante en que tocaron la orilla.

Iliane no necesitó mirar dos veces a la malvada mujer para reconocerla, y alarmada señaló en dirección de la madre del genio a su compañero, que estaba justo a su lado, y tras ellas el caballo Rayo de Sol.

Desdichada ante la idea de ser recapturada, comenzó a llorar amargamente en el hombro de su libertador. Entonces la hija del emperador se montó a su caballo y le preguntó qué debía hacer, porque ya les llegaba el aliento de la anciana, y Rayo de Sol respondió:

—Mete tu mano en mi oreja izquierda, saca la piedra de afilar que encontrarás allí y tírala detrás de ti.

La princesa le obedeció, metió la mano en la oreja izquierda del animal, sacó la piedra de afilar que allá encontró y la lanzó mientras salía al galope tan rápido como un huracán. Mientras, detrás de ellos, se levantaba una gran montaña de piedra que se elevaba hasta el cielo.

Pero la bruja no se amilanó y empezó a trepar por él, aferrándose a las rocas con manos y pies. Finalmente, llegó a la cima y se deslizó hacia el otro lado y los alcanzó rápidamente. Iliane la vio acercarse y se lo dijo a la princesa, quien volvió a consultar al caballo.

—Mete tu mano en mi oreja derecha—, dijo el astuto animal; —Saca el cepillo que encontrarás allí y tíralo detrás de ti.

Así lo hizo la hija del emperador, y al instante surgió detrás de ellos un gran bosque, tan salvaje y tan espeso que ni un ciervo joven habría podido penetrarlo.

Pero la vieja bruja no se amilanó y lo atravesó, agarrando las ramas y rompiéndolas, o empujándolas entre los gruesos troncos que cedían ante ella. Así que no pasó mucho tiempo antes de que los alcanzara nuevamente, y las llamas que escupía de su boca comenzaron a quemarles el cabello.

Entonces la hija del emperador buscó de nuevo el consejo de Rayo de Sol, y respondió:

—Date prisa, quita el anillo del dedo de Iliane y tíralo detrás de ti.

Y esta vez una torre de piedra, tan suave como el marfil, tan dura como el acero y tan brillante como un espejo, se levantó detrás de ellos y se elevó hacia el cielo. Al ver que nunca podría trepar por encima, ni hacer una brecha para cruzar al otro lado, la bruja los maldijo. Sin embargo, hizo un esfuerzo terrible, curvó su cuerpo como un arco y con un salto vertiginoso intentó llegar a lo alto de la torre. Pero se desplomó sobre las almenas, y a su alrededor había ganchos amenazadores a los que se vio obligada a aferrarse sin poder levantarse ni pasar.

La bruja hizo todo lo que pudo para destruir a los fugitivos, comenzó a escupir llamas de fuego a lo largo de kilómetros alrededor de la torre, pero ni una chispa cayó al pie de la torre, y fue allí donde se escondieron Rayo de Sol y las dos muchachas.

La malvada bruja podía oírlos burlarse de ella y, sin embargo, atrapada entre los ganchos, no podía ni siquiera soltar un brazo y así amenazarlos con sus garras. Y se llenó tanto de ira y de rencor que estalló en pedazos y cayó al torreón de la torre.

Luego de esto, la torre comenzó a hundirse lentamente hasta perderse de vista, hasta que no quedó nada más que el cuerpo destrozado de la malvada mujer; y después de echar un último vistazo a su perseguidora, la princesa e Iliane la abandonaron a los cuervos.

Así que siguieron adelante y pronto llegaron a la corte del todopoderoso emperador.

Los recibió con alegría, y cuando miró a Iliane de las trenzas doradas, quedó cautivado por su belleza. Pero Iliane estaba muy triste y se preguntaba por qué otras doncellas podían casarse con los hombres de su elección mientras ella siempre debía escuchar palabras de labios que no la agradaban; porque ahora estaba profundamente enamorada de su apuesto libertador y no le importaba más el emperador que el genio.

Pero el emperador le rogó que fuera su esposa, y ella, para ganar tiempo, respondió:

—¡Glorioso emperador, que gobiernes siempre con esplendor! En cuanto a mí, está prohibido casarme a menos que me sea devuelto mi semental, mis yeguas y todo lo demás.

Entonces el emperador llamó al valiente libertador de Iliane y le dijo:

—Príncipe Azul, ve y tráeme este semental, las yeguas y todo lo demás, o te cortaré la cabeza.

Pero la pobre doncella se rebeló y respondió:

—¡Emperador todopoderoso, permíteme besarle la mano! Una vez ya habéis puesto en peligro mi cabeza si no cumplía la misión que me enviasteis, he rendido fielmente y he finalizado mi servicio, y ahora me envías a otra búsqueda, mientras hay tantos otros galantes en la corte, hijos de emperadores, todos ellos parados y ociosos. Ya que todos te proclaman gobernante justo y honorable, ¿no sería mejor confiar esta misión a otro? ¿Qué debo hacer yo? y ¿Dónde debería acudir para capturar estos caballos? ¿Cómo podré saber dónde encontrarlos? — preguntó despiadadamente al gobernante.

—¡Mueven cielo y tierra, si es necesario, pero vete, te lo ordeno, y sin más palabras!.

Entonces la hija del emperador inclinó la cabeza y salió. Ella inmediatamente buscó a Rayo de Sol y le expuso su problema, y el buen caballo respondió:

—Sólo búscame nueve pieles de búfalo, cúbrelas con alquitrán y fíjalas bien a mi cuerpo, y no temas, que con la ayuda de Dios tendrás éxito también en esta misión, pero ten por seguro, señora, que al final, el emperador será castigado por exigirte esto.

La princesa obedeció las instrucciones del caballo y pronto partieron.

Fue un viaje largo y difícil, pero finalmente llegaron al lugar donde pastaba el semental y la yeguada. Allí se encontraron con el genio que todavía deambulaba en busca de las yeguas y el semental, ignorando que Iliane de las trenzas doradas había sido robada.

El genio estaba concentrado en su misión y corría de aquí para allá como un tonto, sin saber a qué santo pedir ayuda para pastorear aquellos caballos rebeldes.

La princesa se acercó al genio y le contó que Iliane había sido secuestrada del castillo giratorio y que su madre, al no poder alcanzar a quien le secuestró a su futura nuera, había muerto de despecho. Cuando oyó esto, el genio se volvió como fuego y llamas. Se rasgó las vestiduras y bramó como un león, y adivinando que el libertador de Iliane estaba ante él, se arrojó sobre la princesa, pero ella mantuvo la cabeza fría y espoleó su caballo. Rayo de Sol protegió a su ama de los golpes del genio, pues cuando vio al gigante levantar su sable se lanzó debajo de su brazo y los golpes cayeron en su propio aire.

En cambio, cuando la princesa levantó su sable, el caballo dio un salto hacia atrás y los golpes aterrizaron en el vientre del genio.

Lucharon hasta que la tierra tembló debajo de ellos, y todas las bestias y aves huyeron espantadas veinte leguas a la redonda. Finalmente, el genio cayó al suelo exhausto, y de un golpe de su arma la hija del emperador le cortó la cabeza. Luego buscó el pasto donde pastaban las yeguas y su semental.

Una vez allí, Rayo de Sol le dijo a su ama que se subiera a lo alto de un árbol y observara desde allí lo que debía suceder. Entonces el caballo relinchó tres veces de tal manera que las yeguas se reunieron a su alrededor, y salpicado de espuma y resoplando de ira, el semental, molesto por la intrusión de un rival, se arrojó sobre Rayo de Sol.

¡Qué combate siguió! ¡Dios os guarde, queridos hijos, de ver jamás a alguien así! Cuando el semental atacó a Rayo de Sol, le mordió de tal forma, que hizo pedazos las pieles de búfalo que protegían el lomo del caballo, pero cuando Rayo de Sol atacó al semental, ¡fueron bocados de carne los que fueron arrancados!

Así que lucharon, hasta que, todo destrozado y sangrando, el semental cayó derrotado, pero Rayo de Sol no tenía ni un solo rasguño; sólo su abrigo de piel de búfalo colgaba hecho jirones, cortado como la barba de un cangrejo de río.

Entonces la princesa bajó del árbol, montó en su caballo y, después, guio a las yeguas detrás de ella, mientras el semental iba cojeando detrás. Así, condujo al semental a la corte del todopoderoso emperador y se adelantó para informarle de su llegada.

Iliane de las trenzas doradas salió y llamó a sus caballos por su nombre, y cuando el semental herido oyó su voz, se sacudió y, he aquí, apareció como antes, ¡sin un solo rasguño!

Entonces Iliane pidió al emperador que ordeñara las yeguas para poder preparar un baño nupcial con el líquido espumoso. Pero ¿quién podría acercarse a ellos? Pateaban cada vez que alguien se acercaba, y el golpe de sus cascos habría partido el pecho de un hombre, para que nadie pudiera sacarles la leche. Así que el emperador volvió a ordenar al valiente libertador de Iliane que emprendiera esta tarea.

Pero la princesa estaba enfadada y abatida por verse siempre obligada a empresas tan difíciles, y estaba dispuesta a ceder a la desesperación. Sin embargo, recordó el consejo de su padre y comenzó a orar a Dios pidiendo ayuda, y según su fe ferviente su oración fue escuchada, porque tenía un corazón puro y un cuerpo virgen.

De repente empezó a caer una fuerte lluvia, y el agua subió hasta las rodillas de las yeguas; luego hizo mucho frío y el agua se volvió

hielo, para que sus piernas quedaran firmes. Y cuando la princesa vio este milagro, primero dio gracias a Dios, luego se puso a ordeñar las yeguas como si no hubiera hecho nada más en toda su vida.

El emperador estaba a punto de morir de amor por Iliane de las trenzas doradas; él la miraba como un niño mira un árbol lleno de cerezas maduras, pero a Iliane no le importaba nada y, con toda suerte de artimañas, postergaba día a día su matrimonio. Finalmente, al terminar sus recursos, dijo:

—Gracioso emperador, veo que me has concedido todos mis deseos. Sólo hay una cosa más que anhelo: dámela y me casaré contigo.

—Paloma mía—, respondió su amado, —mi reino y todos mis bienes están a tu disposición. Ves aquí sólo a un esclavo de tus deseos; soy como un pobre idiota, soñando mientras me despierto, sin saber lo que hago cuando estoy bajo el hechizo de tus hermosos ojos. Así que pregunta lo que quieras sin más.

—Si esto es cierto, noble emperador—, respondió Iliane, —consígueme el jarrón de agua bendita que se guarda en una pequeña capilla cerca del río Jordán, y entonces seré tu esposa—.

Al oír esto, su amante volvió a llamar al libertador de Iliane y le dijo:

—Ve, Príncipe Azul, y tráeme el jarrón de agua bendita que está en una pequeña capilla cerca del río Jordán. Y no te entretengas en el camino, no sea que te corten la cabeza.

La pobre princesa se alejó sin decir palabra, con el corazón cargado de desesperación, e inmediatamente informó del asunto a Rayo de sol, quien respondió:

—Señora, esta es la más difícil de todas sus tareas. Sin embargo, mantened vuestra fe en Dios, porque ha sonado la hora del emperador despiadado e injusto.

Entonces se prepararon para el viaje, y el astuto caballo le dijo a su ama que el jarrón de agua bendita estaba sobre un altar, custodiado por monjas, en medio de una pequeña capilla. Las monjas nunca dormían ni de noche ni de día, y sólo un ermitaño se acercaba a ellas para instruirlas en las Sagradas Escrituras. Mientras escuchan las enseñanzas del monje, sólo una queda en guardia custodiando el jarrón, y sería en ese momento cuando habría que robar el jarrón.

Así que partieron y viajaron hasta llegar al río Jordán, y llegaron a la pequeña capilla. Por suerte, el ermitaño había llegado hacía poco y había llamado a todas las monjas para escuchar su discurso. Sólo quedó una para custodiar el agua bendita, y la lección duró tanto tiempo

que, cansada de su guardia, la monja finalmente durmió. Al ver esto, la hija del emperador se escabulló de su escondite en el pasillo. Pasó junto a la monja tan silenciosamente como un gato. Agarró suavemente el jarrón que tenía en la mano y huyó en Rayo de Sol.

De repente la monja se despertó y, alarmada, vio que el vaso de agua bendita había desaparecido, por lo que comenzó a gemir y a lamentarse de tal manera que a uno le rompía el corazón. Las otras monjas se apiñaron a su alrededor y agregaron sus lamentaciones, retorciéndose de rabia.

Las otras monjas se apiñaron a su alrededor y se sumaron sus lamentos, retorciéndose las manos por la terrible desgracia que les había sucedido.

El ermitaño aguzó la vista tras la princesa que huía, y viendo que él no tenía la culpa y que no había nada más que hacer, alzó las manos y la maldijo, diciendo:

—Señor, Señor, tres veces santo, ¡concede que el sinvergüenza que ha levantado una mano sacrílega contra tu vaso de agua bendita puede ser castigado! ¡Que se convierta en mujer si es hombre, o en hombre si es mujer!

Y la oración del ermitaño fue escuchada, y la princesa sintió un gran cambio sobre ella, y se encontró en cuerpo y alma joven valiente, como los demás hijos de emperadores, sólo que más valiente y apuesto.

A su llegada a la corte, el emperador quedó asombrado del cambio experimentado por su paje favorito, que parecía mucho más atrevido y varonil. En cuanto al joven, se regocijaba por su transformación y estaba orgulloso de su fuerza y vigor.

Al presentar el jarrón dijo:

—¡Emperador todopoderoso, te saludo! He cumplido todas tus misiones y espero que ya no me necesites. Que seas feliz y reine en paz.

A lo que el gobernante respondió:

—Príncipe Azul, estoy contento contigo. Sepa que después de mi muerte eres tú quien será mi sucesor, porque no tengo heredero legítimo. Pero si Dios me concede un hijo, tú serás su mano derecha.

Y todos los cortesanos y príncipes oyeron sus palabras e inclinaron la cabeza. Pero Iliane de las trenzas doradas, ahora que su última petición fue concedida, decidió castigar al emperador por las muchas y crueles tareas que había impuesto al príncipe azul, a quien ella amaba en secreto. Además, pensó, si el emperador realmente me hubiera amado, habría ido él mismo en busca del jarrón sagrado y no habría confiado la búsqueda a otro.

Entonces ordenó que se calentara su baño de leche de yegua e invitó al emperador a unirse a ella en este baño de compromiso, y él accedió con alegría.

Una vez en el baño, ordenó que llevaran a su semental junto a ellos para que soplara aire fresco en el baño; y a una señal de ella que el animal entendió, sopló aire fresco sobre Iliane con una fosa nasal, y con la otra resopló aire al rojo vivo sobre el emperador, quien se quemó instantáneamente, como cenizas, y cayó muerto en su lugar.

Y se levantó un gran tumulto en todo el país cuando se difundió la noticia de la extraña muerte del emperador, y de todas partes se reunió una multitud para darle un entierro adecuado. Después de lo cual Iliane le dijo al príncipe azul:

—Príncipe, tú me has traído aquí, y aquí has traído a mis yeguas y a su semental y a todo lo demás. Has matado al genio, mi secuestrador,

y su madre la bruja; me has encontrado el vaso de agua bendita. A ti te debo mi amor y mi vida, así que entremos juntos en el baño del compromiso y después seré tu esposa.

—Que así sea—, respondió el Príncipe Azul, —ya que yo te amo y tú me amas. Pero entiendan que en nuestra casa es el gallo el que habla y no la gallina. Y como hombre que era ahora, terminó diciendo: —¡Ésta es mi voluntad!

Entonces se abrazaron y entraron en el baño de los esponsales, e Iliane de las trenzas doradas llamó a su semental para enfriar la leche. Su amante también se llamaba Rayo de Sol y los caballos se superaban en sus esfuerzos por hacer que el baño tuviera una temperatura agradable.

Y después de los esponsales siguió el matrimonio y una fiesta que duró tres semanas; y todos se regocijaron porque Dios les había dado un noble emperador y una bella emperatriz.

El Príncipe Azul reinó con sabiduría y temor de Dios, protegiendo a los pobres y haciendo justicia a cada hombre, y con toda probabilidad reina hoy, con Iliane de las trenzas doradas, si es que no están muertos.

Yo también estuve allí, yo que os cuento esta historia, de pie y boquiabierto, pues, que se sepa, ¡en las fiestas nunca hay lugar para los charlatanes! Pero tengo uno aquí:

¡Sobre mi silla me siento mientras cuento cuentos de gran renombre!