Hace mucho, mucho tiempo, en medio de un país cubierto de lagos, existía una vasta extensión de páramo llamada Tontlawald, en la que ningún hombre se atrevió a poner un pie. De vez en cuando algunos espíritus audaces se habían sentido atraídos por la curiosidad hasta sus fronteras, y a su regreso contaban que habían vislumbrado una casa en ruinas en un bosquecillo de espesos árboles, y a su alrededor había una multitud de seres parecidos a hombres, pululando sobre la hierba como abejas. Los hombres estaban sucios y harapientos como gitanos, y además había una gran cantidad de ancianas y niños semidesnudos.

Una noche, un campesino que regresaba a casa después de una fiesta, se adentró un poco más en el Tontlawald y regresó con la misma historia. Un sinnúmero de mujeres y niños estaban reunidos alrededor de un gran fuego, algunos sentados en el suelo, mientras otros bailaban extrañas danzas sobre la suave hierba. Una vieja bruja tenía en la mano un ancho cucharón de hierro con el que de vez en cuando atizaba el fuego, pero en el momento en que tocaba las cenizas incandescentes los niños se alejaban corriendo, chillando como noctámbulos, y pasó mucho tiempo antes de que se aventuraran para volver a robar. Y además de todo esto, una o dos veces se había visto a un viejecito de larga barba salir del bosque sigilosamente llevando un saco más grande que él. Las mujeres y los niños corrían a su lado, llorando y tratando de quitarle el saco de la espalda, pero él se los quitó de encima y siguió su camino. También se contaba la historia de un magnífico gato negro del tamaño de un potro, pero los hombres no podían creer todas las maravillas contadas por el campesino, y era difícil distinguir qué era cierto y qué era falso en su historia.

Sin embargo, lo cierto es que allí sucedieron cosas extrañas, y el rey de Suecia, a quien pertenecía esta parte del país, dio más de una vez la orden de talar el bosque encantado, pero no hubo nadie con el valor suficiente para obedecer su orden.

Finalmente, un hombre, más audaz que los demás, clavó su hacha en un árbol, pero su golpe fue seguido por un chorro de sangre y gritos como de una criatura humana sufriendo. El leñador aterrorizado huyó tan rápido como sus piernas se lo permitieron, y después de eso ni las órdenes ni las amenazas condujeron a nadie al páramo encantado.

A pocos kilómetros de Tontlawald había un gran pueblo donde vivía un campesino que recientemente se había casado con una joven esposa. Como suele ocurrir en estos casos, ella puso toda la casa patas arriba y los dos se peleaban día y noche.

De su primera esposa el campesino tuvo una hija llamada Elsa, una muchacha buena y tranquila, que sólo quería vivir en paz, pero su madrastra no se lo permitía. La golpeaba y la tenía atada a la pobre niña desde la mañana hasta la noche, y como la madrastra era la que mandaba en casa, no había nada que hacer.

Durante dos años Elsa sufrió todos estos malos tratos. Un día, salió con los demás niños del pueblo a coger fresas. Deambularon descuidadamente hasta que finalmente llegaron al borde del Tontlawald, donde crecían las mejores fresas, que teñían la hierba de color rojo. Los niños se arrojaron al suelo y, después de comer cuanto quisieron, comenzaron a amontonar sus cestas, cuando de repente uno de los niños mayores gritó:

—¡Corre, corre, tan rápido como puedas! ¡Estamos en Tontlawald!

Más rápido que un rayo se pusieron de pie y se alejaron corriendo como locos, todos excepto Elsa, que se había desviado más que el resto y había encontrado un lecho de las mejores fresas justo debajo de los árboles. Como los demás, escuchó el grito del niño, pero no se decidió a dejar las fresas.

«Después de todo, ¿qué importa?» pensó ella. “Los habitantes del Tontlawald no pueden ser peores que mi madrastra”; y alzando la vista vio un perrito negro con un cascabel de plata en el cuello que venía ladrando hacia ella, seguido de una doncella vestida toda de seda.

—Cállate—, dijo ella; luego, volviéndose hacia Elsa, añadió: —Me alegro mucho de que no te hayas escapado con los otros niños. Quédate aquí conmigo y sé mi amiga, jugaremos juntas juegos muy divertidos y todos los días iremos a recoger fresas. Nadie se atreverá a dañarte si les digo que no te toquen. Ven, vamos con mi madre—, y tomando la mano de Elsa la llevó más adentro del bosque, el perrito negro saltaba a su lado y ladraba de placer.

¡Oh! ¡Qué maravillas y esplendores se desplegaban ante los ojos atónitos de Elsa! Ella pensó que realmente debía estar en el Cielo. Ante ellos se alzaban árboles frutales y arbustos cargados de frutos, mientras pájaros más alegres que la mariposa más brillante se posaban en sus ramas y llenaban el aire con su canto. Y los pájaros no tenían miedo, sino que dejaban que las muchachas los tomaran en sus manos y acariciaran sus plumas doradas y plateadas. En el centro del jardín estaba la vivienda, reluciente de cristales y piedras preciosas, y en el umbral estaba sentada una mujer con elegantes vestidos, que se volvió hacia la compañera de Elsa y le preguntó:

—¿Qué clase de invitada me traes?

—La encontré sola en el bosque—, respondió su hija, —y la traje conmigo como compañera. ¿La dejarás quedarse?

La madre se rió, pero no dijo nada, sólo miró fijamente a Elsa de arriba abajo. Luego le dijo a la niña que se acercara, le acarició las mejillas y le habló amablemente, preguntándole si sus padres estaban vivos y si realmente le gustaría quedarse con ellos. Elsa se inclinó y le besó la mano; luego, arrodillándose, hundió el rostro en el regazo de la mujer y sollozó:

—Mi madre lleva muchos años bajo tierra. Mi padre sigue vivo, pero yo no soy nada para él y mi madrastra me pega todo el día. No puedo hacer nada bien, así que, te lo ruego, permíteme quedarme contigo. Cuidaré los rebaños o haré cualquier trabajo que me digas; Obedeceré tu más ligera palabra; Pero te lo ruego, no me envíes de vuelta con ella. Medio me matará por no haber regresado con los otros niños.

Y la mujer sonrió y respondió:

—Bueno, veremos qué podemos hacer contigo—, y levantándose, entró en la casa.

Entonces la hija le dijo a Elsa:

—No temas, mi madre será tu amiga. Vi por su expresión que te concedería tu deseo cuando lo haya pensado—, y, diciéndole a Elsa que esperara, entró en la casa para buscar a su madre. Mientras tanto, Elsa estaba oscilando entre la esperanza y el miedo, y sentía como si la niña nunca fuera a venir.

Por fin Elsa la vio cruzar el césped con una caja en la mano.

Mi madre dice que hoy podemos jugar juntas porque quiere decidir qué hacer contigo. Pero espero que te quedes aquí para siempre, ya que no puedo soportar que te vayas. ¿Has estado alguna vez en el mar?

—¿El mar?— preguntó Elsa, mirándola fijamente; —¿qué es eso? ¡Nunca había oído hablar de algo así!

—Oh, pronto te lo mostraré—, respondió la niña, quitando la tapa de la caja, y en el fondo había un trozo de capa, una concha de mejillón y dos escamas de pescado. Dos gotas de agua brillaban sobre el manto y la muchacha las agitó en el suelo. En un instante, el jardín, el césped y todo lo demás habían desaparecido por completo, como si la tierra se hubiera abierto y se los hubiera tragado, y hasta donde alcanzaba la vista no se podía ver nada más que agua, que por fin parecía tocar el cielo mismo. Sólo bajo sus pies había una pequeña mancha seca. Luego la niña colocó la concha del mejillón en el agua y tomó las escamas del pescado en su mano. La concha del mejillón creció cada vez más y se convirtió en un bonito bote pequeño, en el que habrían cabido una docena de niños. Las chicas entraron, Elsa con mucha cautela, por lo que su amiga se rió mucho de ella, que usó las escamas de pescado como timón. Las olas mecían suavemente a las niñas, como si estuvieran acostadas en una cuna, y ellas seguían flotando hasta encontrarse con otras barcas llenas de hombres que cantaban y se divertían.

—Tenemos que cantarte una canción a cambio—, dijo la niña, pero como Elsa no sabía ninguna canción, tuvo que cantar sola. Elsa no podía entender ninguna de las canciones de los hombres, pero notó que una palabra aparecía una y otra vez, y era «Kisika». Elsa preguntó qué significaba y la niña respondió que era su nombre.

Todo era tan agradable que se habrían quedado allí para siempre si una voz no les hubiera gritado:

—¡Niñas, es hora de que regresen a casa!

Entonces Kisika sacó la cajita de su bolsillo, con el trozo de tela dentro, y mojó la tela en el agua, ¡y he aquí! estaban parados cerca de una casa espléndida en medio del jardín. Todo a su alrededor estaba seco y firme, y no había agua por ninguna parte. Se volvieron a guardar la concha de mejillón y las escamas de pescado en la caja y las niñas entraron.

Entraron en un gran salón, donde veinticuatro mujeres ricamente vestidas estaban sentadas alrededor de una mesa, como si estuvieran a punto de asistir a una boda. A la cabecera de la mesa estaba sentada la señora de la casa en una silla dorada.

Elsa no sabía hacia dónde mirar, pues todo lo que veía ante sus ojos era más hermoso de lo que jamás hubiera soñado. Pero ella se sentó con los demás, comió una fruta deliciosa y pensó que debía estar en el cielo. Los invitados hablaron en voz baja, pero su discurso le resultó extraño a Elsa y no entendió nada de lo que se decía. Entonces la anfitriona se volvió y le susurró algo a una doncella que estaba detrás de su silla, y la doncella salió del vestíbulo, y cuando regresó trajo consigo a un viejecito que tenía una barba más larga que él. Hizo una profunda reverencia ante la dama y luego se quedó en silencio cerca de la puerta.

—¿Ves a esta chica?— dijo la señora de la casa, señalando a Elsa. —Deseo adoptarla para mi hija. Hazme una copia de ella, que podremos enviar a su pueblo natal en lugar de a ella misma.

El anciano miró a Elsa de arriba abajo, como si estuviera midiéndola, hizo otra reverencia a la dama y salió del salón. Después de cenar, la señora le dijo amablemente a Elsa:

—Kisika me ha rogado que te deje quedarte con ella y tú le has dicho que te gustaría vivir aquí. ¿Es eso así?

Al oír estas palabras Elsa cayó de rodillas y besó las manos y los pies de la dama en agradecimiento por haber escapado de su cruel madrastra; pero su anfitriona la levantó del suelo y le dio unas palmaditas en la cabeza, diciendo:

—Todo irá bien mientras seas una niña buena y obediente, y yo cuidaré de ti y me ocuparé de que no te falte nada hasta que seas mayor y puedes cuidar de ti misma. Mi doncella, que enseña a Kisika todo tipo de labores, también te enseñará a ti.

Poco después el anciano regresó con un molde lleno de barro sobre los hombros y una canastilla tapada en la mano izquierda. Dejó su molde y su cesta en el suelo, tomó un puñado de arcilla e hizo una muñeca del tamaño de una vida. Cuando estuvo terminado, hizo un agujero en el pecho de la muñeca y puso dentro un poco de pan; luego, sacando una serpiente de la cesta, la obligó a entrar en el cuerpo hueco.

—Ahora—, le dijo a la dama, —lo único que queremos es una gota de sangre de la doncella.

Al oír esto, Elsa palideció de horror, porque pensó que estaba vendiendo su alma al diablo.

—¡No tengáis miedo!— se apresuró a decir la señora; —No queremos tu sangre para ningún mal fin, sino para darte libertad y felicidad.

Luego tomó una pequeña aguja dorada, pinchó a Elsa en el brazo y se la dio al anciano, quien la clavó en el corazón de la muñeca. Cuando terminó, colocó la figura en la canasta, prometiendo que al día siguiente todos verían qué hermoso trabajo había terminado.

Cuando Elsa se despertó a la mañana siguiente en su cama de seda, con sus suaves almohadas blancas, vio un hermoso vestido sobre el respaldo de una silla, listo para ponérselo. Una doncella entró para peinarle los largos cabellos y trajo para su uso la ropa más fina; pero nada alegraba tanto a Elsa como el par de zapatitos bordados que tenía en la mano, pues hasta entonces la muchacha se había visto obligada a correr descalza por su cruel madrastra. En su excitación no pensó en la ropa tosca que había usado el día anterior y que había desaparecido como por arte de magia durante la noche. ¿Quién podría habérselos llevado? Bueno, ella lo sabría con el tiempo. Pero podemos suponer que la muñeca estaba vestida con ellos y que debía regresar al pueblo en su lugar. Cuando salió el sol, la muñeca había alcanzado su tamaño completo y nadie podría haber distinguido a una niña de otra. Elsa retrocedió cuando se encontró con el aspecto que tenía ayer.

—No debes asustarte—, dijo la señora, al notar su terror. Esta figura de arcilla no puede hacerte ningún daño. Es por tu madrastra, para enviarla en tu lugar. La podrá azotar y maltratar tanto como quiera, nunca sentirá ningún dolor. Y si la mala mujer no se recupera un día, tu doble podrá por fin darle el castigo que se merece.

A partir de ese momento, la vida de Elsa fue la de una niña normal y feliz, a la que han acunado para dormir durante su infancia en una preciosa cuna dorada. No tenía preocupaciones ni problemas de ningún tipo, y cada día sus tareas se hacían más fáciles, y los años transcurridos antes le parecían cada vez más una pesadilla. Pero cuanto más feliz se hacía, más profundo era su asombro ante todo lo que la rodeaba, y más firmemente estaba convencida de que algún gran poder desconocido debía estar en el fondo de todo todo.

En el patio había un enorme bloque de granito a unos veinte pasos de la casa, y cuando llegó la hora de comer, el anciano de la larga barba se acercó al bloque, sacó un pequeño bastón de plata y golpeó la piedra con él tres veces, de modo que que el sonido se podía escuchar a mucha distancia. Al tercer golpe, saltó un gran gallo dorado que se paró sobre la piedra. Cada vez que cantaba y batía sus alas, la roca se abría y algo salía de ella. Primero una larga mesa cubierta con platos preparados para el número de personas que se sentarían a su alrededor, y esto entró volando por sí solo en la casa.

Cuando el gallo cantó por segunda vez, aparecieron varias sillas que volaron tras la mesa; luego vino, manzanas y otras frutas, todo sin molestias para nadie. Cuando todos se cansaron, el anciano volvió a golpear la roca. El gallo dorado cantó de nuevo y los platos, la mesa, las sillas y los platos volvieron al centro del bloque.

Sin embargo, cuando llegó el turno del decimotercer plato, que nadie quería comer nunca, un enorme gato negro corrió y se paró sobre la roca cerca del gallo, mientras el plato estaba al otro lado.

Allí permanecieron todos, hasta que se les unió el anciano.

Cogió el plato con una mano, puso al gato bajo su brazo, le dijo al gallo que se subiera a su hombro y los cuatro desaparecieron en la roca. Y esta maravillosa piedra contenía no sólo comida, sino también ropa y todo lo que pudieras desear en la casa.

Al principio, durante las comidas se hablaba a menudo un idioma que a Elsa le resultaba extraño, pero con la ayuda de la señora y de su hija poco a poco empezó a comprenderlo, aunque pasaron años antes de que pudiera hablarlo ella misma.

Un día le preguntó a Kisika por qué el decimotercer plato llegaba diariamente a la mesa y se enviaba todos los días intacto, pero Kisika no sabía más que ella sobre ello. La niña, sin embargo, debió contarle a su madre lo que Elsa había dicho, pues unos días después le habló seriamente a Elsa:

—No te gastes el tiempo con preguntas inútiles. ¿Quieres saber por qué nunca comemos del decimotercer plato? Ese, querida hija, es el plato de las bendiciones ocultas, y no podemos probarlo sin poner fin a nuestra vida feliz aquí. Y el mundo sería mucho mejor si los hombres, en su avaricia, no trataran de arrebatarlo todo para sí mismos, en lugar de dejar algo como ofrenda de agradecimiento al dador de las bendiciones. La avaricia es el peor defecto del hombre.

Los años pasaron como el viento para Elsa, y creció hasta convertirse en una mujer encantadora, con un conocimiento de muchas cosas que nunca habría aprendido en su pueblo natal; pero Kisika seguía siendo la misma joven que había sido el día de su primer encuentro con Elsa. Cada mañana ambas trabajaban durante una hora leyendo y escribiendo, como siempre lo habían hecho, y Elsa estaba ansiosa por aprender todo lo que pudiera, pero Kisika prefería los juegos infantiles a cualquier otra cosa. Si se apoderaba de ella el humor, dejaba a un lado sus tareas, tomaba su cofre del tesoro y se iba a jugar al mar, donde nunca le pasaría ningún daño.

—Qué lástima—, le decía a menudo a Elsa, —que hayas crecido tanto que ya no puedas jugar conmigo.

De esta manera transcurrieron nueve años, cuando un día la señora llamó a Elsa a su habitación. Elsa se sorprendió ante la convocatoria, pues era inusual, y su corazón se hundió, pues temía que algún mal la amenazara. Al cruzar el umbral, vio que la dama tenía las mejillas encendidas y los ojos llenos de lágrimas, que secó apresuradamente, como si quisiera ocultárselas a la muchacha.

—Querida hija—, comenzó, —ha llegado el momento en que debemos separarnos.

—¿Por qué?— gritó Elsa, enterrando su cabeza en el regazo de la dama. —No, querida señora, no me quiero separar de ti en toda mi vida. Una vez me abriste tus brazos; No puedes alejarme ahora.

—Ah, cállate, niña—, respondió la señora; —No sabes lo que haría para hacerte feliz. Ahora eres una mujer y no tengo derecho a retenerte aquí. Debes regresar al mundo de los hombres, donde te espera la alegría.

—Querida señora—, suplicó Elsa nuevamente. —Te lo ruego, no me alejes de ti. No quiero otra felicidad que vivir y morir a tu lado. Hazme tu sirvienta o encárgame cualquier trabajo que elijas, pero no me eches al mundo. Hubiera sido mejor que me hubieras dejado con mi madrastra, que primero haberme llevado al cielo y luego enviarme de vuelta a un lugar peor.

—No hables así, querida niña—, respondió la señora; —No sabes todo lo que hay que hacer para asegurar tu felicidad, por mucho que me cueste. Pero tiene que ser así. Eres sólo un mortal común, que algún día tendrá que morir y no puedes quedarte aquí más. Aunque tenemos cuerpos de humanos, no somos humanos en absoluto, aunque no os resulta fácil entender por qué. Algún día encontrarás un marido hecho expresamente para ti y vivirás feliz con él hasta que la muerte os separe. Será muy difícil para mí separarme de ti, pero tiene que ser así y debes aceptarlo.

Luego pasó suavemente su peine dorado por el cabello de Elsa y le ordenó que se fuera a la cama; ¡Pero poco durmió la pobre muchacha! La vida parecía extenderse ante ella como una noche oscura y sin estrellas.

Ahora miremos atrás un momento y veamos qué había estado sucediendo en el pueblo natal de Elsa todos estos años y cómo le había ido a su doble. Es un hecho bien conocido que una mala mujer rara vez mejora a medida que envejece, y la madrastra de Elsa no fue una excepción a la regla; pero como la figura que había tomado el lugar de la muchacha no podía sentir dolor, los golpes que le llovieron día y noche no hicieron ninguna diferencia. Si el padre alguna vez intentaba ayudar a su hija, su esposa se volvía contra él y las cosas empeoraban mucho más que antes.

Un día, la madrastra le dio a la niña una paliza espantosa y luego la amenazó con matarla en el acto. Loca de rabia, agarró a la figura por el cuello con ambas manos, cuando de su boca salió una serpiente negra que picó la lengua de la mujer, y ésta cayó muerta sin hacer ruido. Por la noche, cuando el marido llegó a casa, encontró a su esposa muerta en el suelo, con el cuerpo todo hinchado y desfigurado, pero a la niña no se la veía por ninguna parte. Sus gritos sacaron a los vecinos de sus casas, pero no pudieron explicar cómo había sucedido todo. Era cierto, dijeron, que hacia el mediodía habían oído un gran ruido, pero como era cosa de todos los días no le dieron mucha importancia. El resto del día estuvo todo tranquilo, pero nadie había visto nada de la hija. Luego se preparó el cuerpo de la mujer muerta para el entierro, y su cansado marido se fue a la cama, regocijándose en su corazón por haber sido liberado del tizón que había hecho su hogar desagradable. Sobre la mesa vio una rebanada de pan y, teniendo hambre, se la comió antes de irse a dormir.

Por la mañana también él fue encontrado muerto, y tan hinchado como su esposa, porque el anciano que lo hacía había colocado el pan en el cuerpo de la figura. Unos días más tarde lo enterraron en la tumba junto a su esposa, pero nunca más se supo nada de su hija.

Toda la noche, después de su conversación con la dama, Elsa había llorado y lamentado su duro destino al ser expulsada de su hogar que amaba.

A la mañana siguiente, al levantarse, la señora se puso en el dedo un anillo de sello de oro, ensartó una cajita de oro en una cinta y se la puso al cuello; Luego llamó al anciano y, conteniendo las lágrimas, se despidió de Elsa. La niña intentó hablar, pero antes de que pudiera soltar un sollozo de agradecimiento, el anciano le había tocado suavemente la cabeza tres veces con su bastón de plata. En un instante Elsa supo que se estaba convirtiendo en un pájaro: las alas brotaron de debajo de sus brazos; sus pies eran pies de águila, con largas garras; su nariz se curvaba formando un pico afilado y las plumas cubrían su cuerpo. Luego se elevó alto en el aire y flotó hacia las nubes, como si realmente hubiera nacido un águila.

Durante varios días voló constantemente hacia el sur, descansando de vez en cuando cuando sus alas se cansaban, porque el hambre que nunca sintió. Y sucedió que un día ella volaba sobre un denso bosque, y debajo los perros ladraban ferozmente, porque, al no tener alas, estaba fuera de su alcance. De repente, un dolor agudo recorrió su cuerpo y cayó al suelo, atravesada por una flecha.

Cuando Elsa recuperó el sentido, se encontró tumbada bajo un arbusto en su propia forma. Lo que le había ocurrido y cómo había llegado hasta allí quedaba atrás como un mal sueño.

Mientras ella se preguntaba qué debía hacer a continuación, pasó el hijo del rey cabalgando y, al ver a Elsa, saltó de su caballo, la tomó de la mano y le dijo:

—¡Ah! Fue una feliz casualidad la que me trajo aquí esta mañana. Todas las noches, desde hace medio año, he soñado, querida señora, que algún día te encontraría en este bosque. Y aunque lo he pasado cientos de veces en vano, nunca he perdido la esperanza. Hoy iba en busca de un águila grande que había matado, y en lugar del águila encontré a ti.

Entonces subió a Elsa en su caballo y cabalgó con ella hasta la ciudad, donde el viejo rey recibió ella gentilmente.

Unos días más tarde se celebró la boda, y mientras Elsa se arreglaba el velo sobre el pelo llegaron cincuenta carros cargados de cosas hermosas que la señora del Tontlawald había enviado a Elsa. Y después de la muerte del rey, Elsa se convirtió en reina, y cuando fue vieja contó esta historia. Pero eso fue lo último que se supo del Tontlawald.

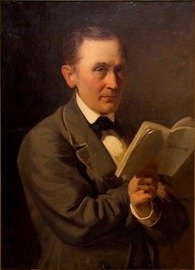

El cuento de Tontlawald es un cuento estonio recopilado por Friedrich Kreutzwald con el nombre El Bosque de Tontla, reeditado posteriormente por Andrew Lang en el Libro Violeta de las Hadas, que lo catalogó como Ehstnische Märchen, la traducción alemana del cuento