Había una vez un pescador, ni rico ni pobre. Era un joven apuesto, alto y fuerte. Su bigote rubio era tan amarillo como una mazorca de maíz, y su cabello espeso y ondulado parecía un campo de hierba madura que brillaba bajo la brisa.

Un día, mientras pasaba sus cestas de pescado por el palacio real, la hija del emperador lo vio y ordenó que lo trajeran delante de ella con sus mercancías, y ella compró todo su pescado por diez veces su valor.

Aquella buena suerte era suficiente para dar un giro a la vida de cualquier hombre, y después de esto, cada vez que tenía una buena captura de pescado, el pescador pasaba por delante del palacio gritando:

-¡Pescado a la venta! ¡Pescado a la venta!

Y la princesa nunca dejaba de comprar todo lo aquél pescador traía.

Una vez, al pasar unas monedas a la mano del pescador, la apretó suavemente, y el gran hombre se sonrojó bajo los ojos como una amapola y se retorció el bigote con confusión.

No pasó mucho tiempo antes de que intercambiaran palabras y la princesa se enteró de que el pescador era soltero.

Él respondía cortésmente a sus preguntas, y como era agradable hablar con él, y también era agradable a la vista, la hija del emperador se enamoró profundamente de aquel pescador y le regaló una bolsa llena de oro para comprar ricos y hermosos vestidos.

Así vestido adecuadamente, entró audazmente en el palacio y cortejó a la princesa.

Se veía muy elegante y actuaba tan correctamente que los cortesanos nunca sospecharon que fuera otra cosa sino un gran noble.

Y así, al no poder apagar el fuego que el amor había encendido en su corazón, la joven princesa declaró su voluntad de casarse con él. El pescador asustado vaciló un instante, sabiendo bien que un bocado tan delicado no estaba hecho para su boca, pero cuando vio que ella lo amaba tanto, olvidó la discreción y acabó por ceder a sus inclinaciones.

El emperador no pensó mucho si era o no buen partido, pero como amaba mucho a su única hija, se dejó conmover por sus súplicas, accedió al compromiso y al poco tiempo le entregó al pescador la mano a su hija.

En la boda real, cuando los invitados estuvieron sentados a la mesa, los sirvientes trajeron a la joven pareja, como era costumbre, un huevo pasado por agua, que se esperaba que comieran juntos.

Cuando el pescador empezó a mojar el pan en el plato, la princesa le detuvo la mano diciendo:

-¡Espera, querido! Soy yo quien debe dar el primer bocado, porque soy hija de un emperador, y tú no eres más que un humilde pescador.

Su marido no respondió ni una palabra, sino que se levantó de la mesa y desapareció inmediatamente.

Los invitados, ignorantes de lo que había pasado entre los joven pareja, se miraron asombrados y comenzaron a susurrar ente ellos, porque, por supuesto, nadie sabía que aquel hombre tan elegantemente vestido, tan sólo era un humilde pescador.

La princesa se mordió los labios y se arrepintió de aquel tonto comportamiento. Ella continuó comiendo, disimulando la vergonzosa situación, pero le hubiera gustado escupirle cada uno de los bocados que tomaba, y ni un solo bocado le produjo ningún placer.

Después de la comida se retiró a su propia habitación, pero no pudo dormir en toda la noche, tan angustiada estaba por su grosero error. Lo que más le preocupaba era que su apuesto pescador la había dejado sin decir una sola palabra.

Al día siguiente, la princesa fue al emperador y le contó su problema y declaró que debía partir inmediatamente en busca de su marido.

Su padre quedó muy angustiado y trató de impedirle que saliera en su búsqueda, pero ella no prestó atención a sus súplicas y salió por la puerta del palacio mientras él aún estaba hablando.

Buscó por toda la ciudad, en el barrio rico y en el barrio pobre, pero sin éxito. Luego vagó de pueblo en pueblo, preguntando aquí y allá, hasta que finalmente supo que su pescador había conseguido trabajo para servir en cierta posada.

Aquí, después de mucho buscar, lo encontró y, corriendo hacia él, comenzó a dar excusas y a ofrecerle pruebas de su amor.

Pero su marido fingió no conocerla, volvió la cabeza, no respondió ni una sola palabra y siguió con sus asuntos.

Ella lo siguió y le rogó que le dijera aunque sólo fuera una sola palabra, pero todo fue en vano.

El ventero, viendo que su criado hacía todo mal por causa de esa extraña mujer, le dijo:

-¿Por qué no dejas a mi sirviente solo? Si eres una mujer decente, ten la bondad de irte de aquí. Además, ¿no ves que el pobrecito es más tonto que una ostra?

-¡No es más tonto que el gallo del corral! -gritó la princesa. -Él es mi marido, y por una boba falta que cometí se escapó de mí el día de nuestra boda.

Todos los empleados de la posada quedaron conmovidos por las palabras de la joven, porque pudieron ver que hablaba en serio, pero el propio posadero se negó a creer aquella extraña historia, porque, pensó, aunque un hombre sea menos hablado que una mujer, no es posible que este hombre, sabiendo hablar, se haya hecho el tonto durante una semana entera. Porque realmente, aquel hombre no había dicho nada en los ocho días que había estado trabajando en la posada. Cuando le preguntaban, sólo respondía con señas, y aunque había hecho que valoraran su inteligencia y su energía, nunca le habían escuchado hablar.

Desesperada por no poder conseguir ni un sonido de su marido, y para apaciguar al posadero, que amenazaba con despedirle, la princesa prometió al posadero que obligaría al mudo a hablar en tres días, siempre y cuando, en ese tiempo, ella pudiera quedarse a solas con él. Si no, se entregaría a la horca, pues no valía la pena vivir sin el amor de su pescador.

El escribano público redactó un contrato, que mostró al gobernador de la ciudad, y la joven fue llamada a firmar con su nombre, comprometiéndose así en su promesa. Concluido este contrato, el plazo de tres días debía comenzar al día siguiente.

El pescador no sabía nada de este contrato, por lo que resolvió castigar un poco más a su orgullosa esposa.

Ella lo atormentaba continuamente con sus súplicas:

-Amado mío, niño de mis ojos-, le suplicaba, -sé que mis palabras fueron necias y crueles, pero me casé contigo porque te amaba y te prometo que nunca más te ofenderé. ¡Si tan sólo me hablaras, una sola palabra, “sí” o “no”, y sálvame de la vergüenza que me está matando! Vamos, alma de mi alma, querido esposo, sé que tienes derecho a sentirte ofendido; Fui un grosera, pero por el bien de nuestro amor, ¡perdóneme por mi tonto comportamiento!

Pero él, volvía la cabeza, se encogía de hombros, soltaba una risa tonta o fingía no entenderla.

Pasó el primer día y también el segundo, y todavía no había soltado ni una sola palabra el tonto, sólo “¡hi! hi! ¡hi!” o “¡ah! ¡ah, !ah! como si fuera un imbécil.

Llegó el tercer día, y la princesa se alarmó terriblemente, y dondequiera que iba su marido, allí estaba ella, atada a su jubón, acosándole con mil oraciones capaces de tocar el corazón de una serpiente, y rogándole que le hablara como a un cristiano.

El pescador comenzó a conmoverse y estuvo a punto de ceder, pero cada vez que su orgullo se sentía a punto de hablar, tanto que le picaba la lengua, echaba a correr, temiendo que las lágrimas lo traicionaran, porque realmente amaba a su esposa a pesar de todo, y permaneció escondido hasta que volvía apareciendo tan frío como el hielo.

Llegó el día de la ejecución y todo el pueblo se había reunido para ver a la joven afligida cumplir con su parte del contrato e ir a la horca por el desamor, o la ignorancia al creer que ese mudo podía ser su marido.

Finalmente, la vieron volverse por última vez hacia su marido, pero igual podría haberle hablado a un palo o a una piedra.

Convencida de que no había ninguna posibilidad, se desató las trenzas rubias, que ondeaban al viento mientras caminaba hacia el lugar de ejecución, y comenzó a lamentarse de manera desgarradora. Y los espectadores, mayores y pequeños, también lloraban porque no podían hacer nada para ayudarla.

Al llegar al pie de la horca, con una última esperanza miró una vez más a su marido, que estaba cerca, y sollozando con fuerza gritó:

-¡Mi querido marido, sálvame de la muerte! ¡Una pequeña palabra será suficiente!

El verdugo colocó la cuerda y probó si estaba tensa, puso la escalera y dos funcionarios condujeron a la princesa por la escalera y le pasaron la cuerda alrededor del cuello. En un abrir y cerrar de ojos la pobre mujer moriría. Pero en el momento en que los funcionarios estaban a punto de quitarle la escalera de debajo, dejándola suspendida entre el cielo y la tierra, el mudo extendió la mano y gritó:

-¡Alto1¡Alto!

Los espectadores quedaron estupefactos. Lágrimas de alegría corrían por sus rostros, y el propio verdugo, aunque pagado por el trabajo, no tuvo el valor de seguir, y quitó el cordón del cuello de la joven.

Entonces el mudo, fijando los ojos en su mujer, le preguntó tres veces:

-¿Volverás a llamarme “pobre pescador don nadie”?

Y tres veces ella respondió:

-Perdóname, querido esposo, sólo una vez fui culpable de tal crueldad y nunca más lo seré.

-Entonces bajadla, buenos hombres-, ordenó el pescador, -porque en verdad es mi esposa.

Y él la tomó de la mano y partieron juntos hacia casa, donde continuaron la celebración de su boda, tan bruscamente interrumpida.

¡Y vivieron felices para siempre y siguen viviendo, a menos que estén muertos!

Mientras yo, un buscador de maravillas aquí y allá, subo a mi silla y, puf, me voy.

Cuento popular rumano, recopilado por Petre Ispirescu

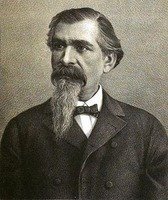

Petre Ispirescu (1830 – 1887) fue un editor, folclorista y escritor rumano.

Recopiló una gran colección de cuentos populares rumanos.