Cuento hindú Punchkin recopilado por Joseph Jacobs

The Project Gutenberg eBook, Indian Fairy Tales, Edited by Joseph Jacobs, Illustrated by John D. Batten and Gloria Cardew

Erase una vez un rajá que tenía siete hermosas hijas. Todas eran buenas chicas, pero la más pequeña, que se llamaba Balna, era más lista que las demás. La esposa del rajá había muerto cuando eran muy pequeñas, dejando a las siete pobres princesas sin madre que las cuidara.

Las hijas del rajá hacían turnos para cocinar la cena de su padre mientras él estaba ausente discutiendo con sus ministros los asuntos del país.

En aquella época murió el prudhan, dejando una viuda y una hija; y cada día, mientras las siete princesas preparaban la cena de su padre, la viuda y la hija del prudhan acudían a pedirles un poco del fuego del hogar. Entonces, Balna solía decir a sus hermanas:

—Echad de aquí a esa mujer, echadla de aquí. Que encienda el fuego en su propia casa. ¿Qué quiere de nosotras? Si le permitimos venir aquí, todas sufriremos por ello algún día.

Pero el resto de hermanas contestaban:

—Calla, Balna; ¿por qué siempre estás discutiendo con esta pobre mujer? Deja que se lleve el fuego de aquí si quiere.

En ese momento, la viuda del prudhan se acercaba al hogar y cogía un par de ramitas encendidas y, mientras nadie miraba, tiraba rápidamente un poco de barro a los platos que las muchachas estaban preparando para la cena del rajá.

El rajá quería mucho a sus hijas, que desde la muerte de su madre le preparaban la cena para evitarle el peligro de ser envenenado por sus enemigos. Así que, cuando encontró el barro mezclado con la comida, pensó que se debía a un descuido, ya que no tenía sentido que alguien hubiera puesto el barro allí a propósito. A pesar de ello, y aunque el suceso se repitió varios días seguidos, no las riñó por ello.

Al final, un día decidió esconderse para observar a sus hijas mientras cocinaban; se quedó en la habitación contigua y las observó a través de un agujero en la pared.

Desde allí vio cómo sus siete hijas lavaban cuidadosamente el arroz y preparaban el curry. Cuando terminaron, lo acercaron al fuego para cocinarlo. A continuación vio a la viuda del prudhan, que se acercó a la puerta pidiendo un par de ramitas encendidas para cocinar su cena. Balna se dirigió a ella, enfadada:

—¿Por qué no mantienes el fuego encendido en tu propia casa, en lugar de venir aquí cada día para llevarte el nuestro? Hermanas, no deis a esta mujer más madera; que la compre ella.

—Balna, deja que la pobre mujer se lleve un poco de leña encendida —intercedió la hermana mayor—; no nos hace ningún mal.

Pero Balna contestó:

—Si la dejáis venir aquí tan a menudo, terminará haciéndonos algún daño y nos arrepentiremos.

El rajá vio entonces que la viuda del prudhan se acercaba al lugar donde su cena estaba siendo cocinada y, mientras cogía la leña, lanzó un poco de barro en cada uno de los platos.

Ante esto se enfadó mucho; hizo que apresaran a la mujer y la llevaran ante su presencia. Pero la viuda le contó que había hecho aquello porque quería conseguir una audiencia con él, y habló tan inteligentemente y lo engatusó de tal manera con sus astutas palabras que, en lugar de castigarla, el rajá se casó con ella y la convirtió en su rani, y su hija y ella se mudaron a vivir en el palacio.

La nueva rani odiaba a las pobres siete princesas y quería librarse de ellas para que su hija disfrutara de todas sus riquezas y viviera en el palacio como princesa en su lugar.

En lugar de mostrarse agradecida con ellas por su amabilidad pasada, hizo todo lo posible para hacerlas infelices. No les daba nada más que pan para comer, y muy poco, y muy poca agua para beber; así que las siete pobres princesitas, que estaban acostumbradas a la buena vida, a la buena comida y las buenas ropas, se sentían muy desdichadas e infelices y solían salir cada día para sentarse junto a la tumba de su madre a llorar.

—Oh, madre, madre, ¿no ves a tus pobres niñas, qué infelices somos y cuánta hambre pasamos por culpa de nuestra cruel madrastra?

Un día, mientras sollozaban y lloraban de este modo, ¿quién lo iba a decir?, un hermoso pomelo cargado de frutos maduros creció sobre su tumba y las niñas saciaron su hambre comiendo algunos de ellos. A partir de entonces, cada día, en lugar de intentar comer la mala cena que su madrastra les proporcionaba, solían acudir a la tumba de su madre para comer los pomelos que crecían en el hermoso árbol.

Entonces la rani dijo a su hija:

—No sé qué ocurre, pero esas siete muchachas se niegan a cenar y no comen nada, pero aun así no adelgazan ni enferman. Tienen mejor aspecto que tú. No entiendo cómo.

Y la obligó a vigilar a las siete princesas para descubrir si alguien les daba algo de comer.

Así que, al día siguiente, cuando las princesas acudieron a la tumba de su madre para comer los apetitosos pomelos, la hija del prudhan las siguió y las vio recogiendo la fruta.

Entonces Balna dijo a sus hermanas:

—¿No veis cómo nos vigila esa chica? Echémosla de aquí o escondamos los pomelos, ya que de otro modo irá y se lo contará a su madre, y eso será muy malo para nosotras.

Pero sus hermanas contestaron:

—Oh, no, no seas desagradable, Balna. La chica no será tan cruel como para decírselo a su madre. Deja que la invitemos a venir y comer un poco de fruta.

Entonces la llamaron y le dieron uno de los pomelos.

Sin embargo, tan pronto como se lo hubo comido, la hija del prudhan volvió a casa y se lo contó a su madre.

—No me extraña que las siete princesas no se coman la cena que les preparas, porque junto a la tumba de su madre crece un hermoso pomelo, y van allí cada día para comer sus frutos. Yo he comido uno, y es el mejor que he probado nunca.

La cruel rani se quedó perpleja al enterarse de esto y se pasó todo el día siguiente en su habitación con la excusa de un tremendo dolor de cabeza. El rajá estaba muy preocupado.

—¿Qué puedo hacer por ti? —le preguntó.

—Solo hay una cosa que podría quitarme el dolor de cabeza —le respondió la reina

—. Junto a la tumba de tu difunta esposa crece un pomelo; debes traerlo aquí, hervirlo todo, raíces y ramas, y poner un poco de ese agua en mi frente. Eso me curará el dolor de cabeza.

Así que el rajá envió a sus criados para que arrancaran el hermoso pomelo de raíz, tal como la rani deseaba. Después le mojaron la frente con el agua en el que había hervido y la mujer dijo que su dolor de cabeza había desaparecido y que se sentía muy bien.

Al día siguiente, cuando las siete princesas acudieron como siempre a la tumba de su madre, el pomelo había desaparecido. Entonces todas comenzaron a llorar muy amargamente.

Junto a la tumba de la antigua reina había un pequeño aljibe, y mientras lloraban vieron que empezaba a llenarse de una sustancia cremosa que rápidamente se endureció hasta formar un grueso pastel blanco. Al verlo, las princesas se alegraron mucho y comieron parte del pastel, que estaba delicioso. Al día siguiente ocurrió lo mismo, y así fue durante muchos días. Cada mañana, cuando las princesas acudían a la tumba de su madre, encontraban el pequeño aljibe lleno del cremoso y nutritivo pastel. Entonces, la cruel madrastra dijo a su hija:

—No sé qué ocurre. Hice que destruyeran el pomelo que crecía junto a la tumba de la rani y aun así las princesas no adelgazan, ni parecen más tristes, aunque nunca se comen la cena que les doy. ¡No sé cómo lo hacen!

—Las vigilaré —dijo su hija.

Al día siguiente, mientras las princesas comían pastel de crema, la hija de su madrastra se acercó a ellas. Balna fue la primera en verla.

—Mirad, hermanas, aquí viene esa chica de nuevo. Sentémonos al borde del aljibe y no permitamos que lo vea, porque si le damos parte del pastel irá y se lo contará a su madre, y eso no sería bueno para nosotras.

El resto de hermanas, sin embargo, creyeron que Balna era demasiado recelosa y, en lugar de seguir su consejo, dieron a la hija del prudhan un trozo del pastel. La joven volvió a casa y se lo contó a su madre.

La rani, al descubrir lo bien que se alimentaban las princesas, se enfadó mucho y ordenó a sus criados que derribaran la tumba de la difunta reina y llenaran el pequeño aljibe con sus escombros. Y no satisfecha con esto, al día siguiente se fingió muy enferma (al borde de la muerte, de hecho). El rajá, muy preocupado, le preguntó si había algo que pudiera hacer para procurarle un remedio.

—Solo una cosa podría salvarme la vida, pero sé que no lo harás.

—Haré lo que sea —le prometió.

—Para salvarme la vida debes matar a las siete hijas de tu primera esposa y frotar mi frente y las palmas de mis manos con su sangre. Su muerte será mi vida.

Estas palabras apenaron mucho al rajá pero, como no podía romper su promesa, se marchó apesadumbrado a buscar a sus hijas.

Las encontró llorando junto a las ruinas de la tumba de su madre.

Entonces, incapaz de matarlas, el rajá les pidió amablemente que dieran un paseo por el bosque con él. Allí hizo una hoguera y cocinó un poco de arroz para ellas. Pero por la tarde, como hacía mucho calor, las siete princesas se quedaron dormidas y el rajá las abandonó allí por temor a la reacción de su esposa.

—Es mejor que mis pobres hijas mueran aquí que ser asesinadas por su madrastra — se dijo.

Entonces cazó un ciervo y, al regresar a casa, frotó la frente y las manos de la rani con su sangre, que ella creyó que era la de las princesas.

Mientras tanto, las siete princesas despertaron. Cuando descubrieron que estaban solas en el bosque se asustaron mucho y comenzaron a gritar tan alto como podían, con la esperanza de que las oyera su padre, pero él estaba ya muy lejos y no habría podido oírlas aunque sus voces hubieran sido tan fuertes como el trueno.

Resultó que aquel mismo día los siete jóvenes hijos de un rajá vecino estaban cazando en aquel mismo bosque y, cuando se disponían a volver a casa, el príncipe más joven dijo a sus hermanos:

—Esperad, creo que he oído un grito. ¿No oís voces? Vayamos en la dirección del sonido y descubramos qué es.

Así que los siete príncipes cabalgaron por el bosque hasta que llegaron hasta el lugar donde las siete princesas lloraban y se retorcían las manos de preocupación. Al verlas, los jóvenes se quedaron perplejos, y aún más al escuchar su historia.

Decidieron que se llevarían a aquellas pobres chicas abandonadas con ellos y que las tomarían como esposas.

Así que el mayor se llevó a la mayor de las princesas y se casó con ella.

Y el segundo se llevó a la segunda.

Y el tercero se llevó a la tercera.

Y el cuarto se llevó a la cuarta.

Y el quinto se llevó a la quinta.

Y el sexto se llevó a la sexta.

Y el séptimo, que era el más apuesto de todos, se llevó a la hermosa Balna.

Y cuando llegaron a su reino hubo grandes celebraciones por el matrimonio de los siete jóvenes príncipes con aquellas hermosas siete princesas.

Un año después de esto, Balna tuvo un hijo; sus tíos y tías querían tanto al chiquillo que era como si tuviera siete padres y siete madres. Ninguno de ellos había tenido hijos, así que el hijo del séptimo príncipe y Balna era reconocido como el heredero por todos los demás.

Vivieron felices durante algún tiempo, hasta que un buen día el séptimo príncipe (el marido de Balna) dijo que iba a salir a cazar. Se marchó, pero, aunque lo esperaron durante mucho tiempo, jamás regresó.

Entonces sus seis hermanos dijeron que saldrían a descubrir qué había sido de él; todos se marcharon, pero tampoco regresaron.

Las siete princesas estaban muy preocupadas, porque temían que sus amables esposos hubieran sido asesinados.

Un día, no mucho después de que esto sucediera, mientras Balna acunaba a su bebé y sus hermanas trabajaban en la habitación de abajo, llegó a la puerta de palacio un hombre con una larga túnica negra que dijo que era un faquir y que pedía limosna.

—No puedes entrar en el palacio —le dijeron los criados—, ya que los hijos del rajá han desaparecido. Creemos que están muertos y no vamos a dejar que molestes a sus viudas con tus peticiones.

—Soy un hombre santo, tenéis que dejarme entrar.

Entonces los estúpidos criados lo dejaron entrar en el palacio sin saber que no era ningún faquir, sino un malvado mago llamado Punchkin.

El faquir Punchkin paseó por el hermoso palacio hasta que llegó a la habitación donde estaba Balna, cantando junto a la cuna de su pequeño. El mago pensó que era más hermosa que el resto de cosas de palacio, tanto que le pidió que se casara con él.

—Me temo que mi esposo ha muerto —le contestó ella—, pero mi hijo es aún demasiado pequeño; me quedaré aquí y lo criaré para que sea un hombre inteligente, y cuando haya crecido podrá salir al mundo para intentar descubrir el paradero de su padre. No quiera el cielo que alguna vez lo abandone para casarme contigo.

El mago se enfadó mucho por aquellas palabras y la convirtió en un perro negro.

—Como no quieres venir conmigo por voluntad propia, lo harás a la fuerza.

Así que la pobre princesa fue secuestrada, sin posibilidad de escapar ni de informar a sus hermanas de lo ocurrido. Cuando Punchkin atravesó las puertas del palacio, los criados le dijeron:

—¿De dónde has sacado ese perrito tan bonito?

Y él les respondió:

—Me lo ha regalado una de las princesas.

Al oír esto, los criados lo dejaron marchar sin hacer más preguntas.

Poco después, las seis princesas mayores oyeron que el pequeño bebé, su sobrino, comenzaba a llorar, y cuando subieron se sorprendieron mucho al encontrarlo solo.

Nadie sabía dónde estaba Balna. Preguntaron a los criados y, cuando oyeron lo ocurrido con el faquir y el perrito negro, supusieron lo que había ocurrido y enviaron hombres en todas direcciones a buscarlos, pero no consiguieron encontrar ni al faquir ni al perro. ¿Qué podían hacer seis pobres mujeres solas? Perdieron toda esperanza de volver a ver a sus amables maridos, y a su hermana, y también al marido de esta, y se dedicaron a la crianza y cuidados del pequeño sobrino.

El tiempo pasó y pronto el hijo de Balna cumplió catorce años. Un día, sus tías le contaron la historia de la familia y, tan pronto como la oyó, lo apresó un gran deseo de ir en busca de su padre, de su madre y de sus tíos, para llevarlos de vuelta a casa si conseguía encontrarlos con vida. Sus tías, al descubrir su determinación, se alarmaron mucho e intentaron disuadirlo.

—Hemos perdido a nuestros esposos, y también a nuestra hermana y cuñado; tú eres ahora nuestra única esperanza. ¿Qué haremos si te marchas?

Pero él les contestó:

—Os ruego que no os desaniméis. Volveré pronto y, si es posible, traeré a mis padres y a mis tíos conmigo.

Y así partió en su viaje, pero durante muchos meses no descubrió nada que lo ayudara en su búsqueda.

Al final, después de haber viajado muchos cientos de agotadores kilómetros y habiendo perdido casi la esperanza de encontrar a sus padres, llegó a un país que parecía lleno de piedras, rocas y árboles donde había un enorme palacio con una alta torre, muy cerca de la casita de un malee.

Cuando lo vio, la esposa del malee salió corriendo de la casa.

—Mi querido niño, ¿quién eres y cómo te atreves a aventurarte en este peligroso lugar?

—Soy el hijo de un rajá y estoy buscando a mi padre, a mis tíos y a mi madre, a quienes hechizó un malvado mago —respondió.

—Este país y este palacio pertenecen a un gran mago —le contó la mujer del malee —. Es muy poderoso y, si alguien lo contraria, lo convierte en una piedra o un árbol.

Todas las rocas y árboles que ves a tu alrededor fueron personas a las que el mago transformó. Hace un tiempo vino aquí el hijo de un rajá, y poco después llegaron sus seis hermanos, pero todos fueron convertidos en piedras y árboles. Y ellos no fueron los únicos desafortunados, porque en esa torre vive una hermosa princesa a quien el mago ha mantenido prisionera durante doce años, porque ella lo odia y se niega a casarse con él.

Entonces, el principito pensó: «Esos deben ser mis padres y mis tíos. Por fin he encontrado lo que buscaba». Así que le contó su historia y le suplicó que lo hospedara en aquel lugar un tiempo para que pudiera indagar más sobre los desdichados a los que había mencionado. Ella prometió ayudarlo y le aconsejó que se disfrazara, no fuera que el mago lo viera y lo convirtiera igualmente en piedra. El

príncipe se mostró de acuerdo, así que la esposa del malee le prestó un sari para que fingiera ser su hija.

Un día, no mucho después, el mago estaba paseando por su jardín cuando vio a la pequeña jugando (eso creía el mago) y le preguntó quién era. La niña le dijo que era la hija del malee.

—Eres una niña muy guapa. Mañana llevarás unas flores de mi parte a la hermosa dama que vive en la torre.

El joven príncipe se alegró mucho al oír aquello y fue inmediatamente a informar a la esposa del malee. Después de consultarlo con ella decidió que lo mejor sería seguir disfrazado y esperar una oportunidad favorable para comunicarse con su madre, si es que efectivamente era ella.

Resultó que Balna había recibido como regalo de bodas de su esposo un pequeño anillo de oro con su nombre grabado que ella había colocado en el dedo de su hijo cuando era un bebé. Cuando creció, sus tías lo agrandaron para que pudiera seguir llevándolo. La esposa del malee le aconsejó que atara la conocida joya a uno de los ramos de flores que tenía que entregar a su madre y confiara en que ella lo

reconociera. Hacerlo no fue fácil, ya que había una estricta guardia alrededor de la pobre princesa, y aunque la supuesta hija del malee tenía permitido llevarle flores, el mago o uno de sus esclavos estaban siempre en la habitación en ese momento. Un día, por fin, se le presentó la oportunidad y, cuando nadie miraba, el chico ató el anillo a un ramillete y lo lanzó a los pies de Balna. Cayó al suelo con un sonido

metálico y Balna, al buscar qué había provocado aquel extraño sonido, encontró el pequeño anillo atado a las flores. Al reconocerlo, de inmediato creyó la historia que su hijo le contó sobre su larga búsqueda y le suplicó que le dijera qué debía hacer, aunque no quería que hiciera nada para rescatarla que pudiera poner su vida en peligro. Balna le contó que el mago la había mantenido encerrada en la torre durante

doce años porque se había negado a casarse con él, y que la vigilancia era tan estricta que no tenía esperanza de escapar.

Pero el hijo de Balna era un chico brillante e inteligente.

—No temas, madre querida; lo primero que tenemos que hacer es descubrir hasta dónde se extiende el poder del mago, y después liberaremos a mi padre y a mis tíos, a quienes ha convertido en rocas y árboles. Te has mostrado fría con él durante doce largos años; ahora, en lugar de eso, háblale con amabilidad. Dile que has perdido la esperanza de volver a ver al marido al que tanto has llorado y que estás dispuesta a casarte con él. Después intenta descubrir dónde reside su poder, y si es inmortal o puede morir.

Balna decidió seguir el consejo de su hijo y al día siguiente llamó a Punchkin y le dijo que había cambiado de idea.

El mago, muy satisfecho, le suplicó que se casara con él tan pronto como fuera posible.

Pero Balna le dijo que antes de casarse quería conocerlo un poco mejor, pues habían sido enemigos durante demasiado tiempo.

—Y dime —le preguntó—, ¿eres inmortal? ¿No puede rozarte la muerte? ¿Eres un mago tan poderoso que no sientes el sufrimiento humano?

—¿Por qué lo preguntas?

—Porque, si voy a ser tu esposa, debo conocerlo todo sobre ti. Así, si alguna calamidad te amenaza, podremos superarla o evitarla.

—Es cierto —contestó el mago— que no soy como los demás. Lejos, muy lejos, a cientos de miles de kilómetros de aquí, hay una inhóspita región cubierta de una espesa jungla. En el centro de la jungla crece un círculo de palmeras y en el centro del círculo hay seis vasijas llenas de agua colocadas una sobre otra. Debajo de la sexta vasija hay una pequeña jaula con un pequeño loro verde. De la vida del loro depende mi vida; si el loro muere, yo moriré. Sin embargo —añadió—, es imposible que el loro reciba algún daño, debido tanto a la inaccesibilidad del lugar como a que he apostado muchos miles de genios alrededor de las palmeras, que matarán a todo aquel que se acerque al lugar.

Balna contó a su hijo lo que Punchkin le había dicho y le suplicó que abandonara la idea de llegar hasta el loro.

—Madre, a menos que me haga con ese loro, tú, mi padre y mis tíos no conseguiréis la libertad —le contestó el príncipe—. No temas, volveré pronto. Mientras tanto, mantén al mago de buen humor y sigue postergando tu matrimonio con él con distintas excusas. Antes de que descubra la causa del retraso, yo estaré de vuelta.

Dicho esto, se marchó.

Viajó muchos, muchos agotadores kilómetros antes de llegar por fin a una densa selva. Como estaba muy cansado, se sentó debajo de un árbol y se quedó dormido. Lo despertó un suave sonido sibilante y, al mirar a su alrededor, vio una enorme serpiente que se acercaba al nido de un águila donde había dos polluelos. El príncipe, al ver que las pequeñas aves estaban en peligro, desenvainó su espada y mató a la

serpiente; en ese mismo momento se escuchó un sonido en el aire y las dos grandes águilas, que habían estado buscando comida para sus pequeños, regresaron.

Rápidamente vieron a la serpiente muerta junto al joven príncipe.

—Mi querido niño, esa cruel serpiente llevaba años devorando a nuestros pequeños —le dijo el águila madre—. Tú has salvado la vida de nuestros hijos; por tanto, cuando lo necesites, llámanos y te ayudaremos. Llévate además a nuestros hijos para que sean tus sirvientes.

El príncipe se alegró mucho y los dos aguiluchos entrelazaron sus alas para que montara. Así lo llevaron lejos, muy lejos, sobre la densa jungla, hasta que llegaron al lugar donde crecían las palmeras en un círculo en cuyo centro estaban las seis vasijas llenas de agua. Era mediodía y hacía mucho calor. Alrededor de los árboles estaban los genios; aunque estaban dormidos, eran tantos que habría sido imposible atravesar sus filas. Los aguiluchos de fuertes alas se posaron y, un instante después, el príncipe ya había volcado las seis vasijas llenas de agua y atrapado al pequeño loro verde, que enrolló en su capa. Los genios despertaron mientras remontaban el vuelo y, al descubrir que su tesoro había desaparecido, lanzaron un salvaje y melancólico aullido.

Las pequeñas águilas volaron muy, muy lejos, hasta que llegaron a su hogar en el gran árbol. Entonces, el príncipe dijo a sus padres:

—Aquí dejo a vuestros pequeños. Me han prestado un gran servicio. Si vuelvo a necesitar ayuda, sin duda acudiré a vosotras.

A continuación, reanudó su camino a pie hasta que llegó una vez más al palacio del mago, en cuya puerta se sentó para hablar con el loro. Punchkin lo vio y se acercó a él rápidamente.

—Chico, ¿dónde has conseguido ese loro? Dámelo, te lo suplico.

—Oh, no —le respondió el príncipe—. No puedo darte mi loro, ya es que una mascota muy querida para mí. Llevamos juntos muchos años.

—Si le tienes cariño entiendo que no quieras regalarlo pero ¿qué te parecería venderlo?

—Señor —le contestó el príncipe—, no voy a vender a mi loro.

Punchkin empezaba a inquietarse.

—Cualquier cosa, cualquier cosa. Pide lo que quieras y será tuyo.

—Deja libres a los siete hijos del rajá, a quienes convertiste en rocas y árboles — contestó el príncipe.

—Haré lo que me pides —le aseguró el mago—, pero dame a mi loro.

Y, dicho esto, tras un movimiento de varita, el marido de Balna y sus hermanos recuperaron sus formas originales.

—Ahora dame a mi loro —repitió Punchkin.

—No tan rápido, señor —replicó el príncipe—. Primero debo pedirte que devuelvas la vida a todos los que aprisionaste de igual modo.

El mago agitó su varita de nuevo y gritó, con voz suplicante:

—¡Dame a mi loro!

Todo el jardín volvió de inmediato a la vida: lo que antes habían sido rocas, piedras y árboles, ahora eran rajás, príncipes y nobles, y fuertes hombres sobre corceles pisadores y pajes engalanados, y tropas de soldados armados.

—¡Dame a mi loro! —gritó Punchkin. Entonces el chico cogió al loro y le arrancó una de las alas, y al hacerlo, el brazo del mago cayó.

Punchkin extendió entonces el brazo izquierdo, gritando:

—¡Dame a mi loro!

El príncipe arrancó la segunda ala del loro y el brazo izquierdo del mago cayó.

—¡Dame a mi loro! —gritó Punchkin, y cayó de rodillas. El príncipe arrancó la pata derecha del loro y la pierna derecha del mago se desmembró; el príncipe tiró de la pata izquierda del loro y el mago perdió la pierna izquierda.

No quedaba nada de él excepto el torso sin extremidades y la cabeza, pero aun así puso los ojos en blanco y gritó:

—¡Dame a mi loro!

—De acuerdo, aquí lo tienes —exclamó el chico, y entonces retorció el cuello del pájaro y se lo lanzó al mago; y, al hacerlo, la cabeza de Punchkin se retorció y, con un aterrado chillido, murió.

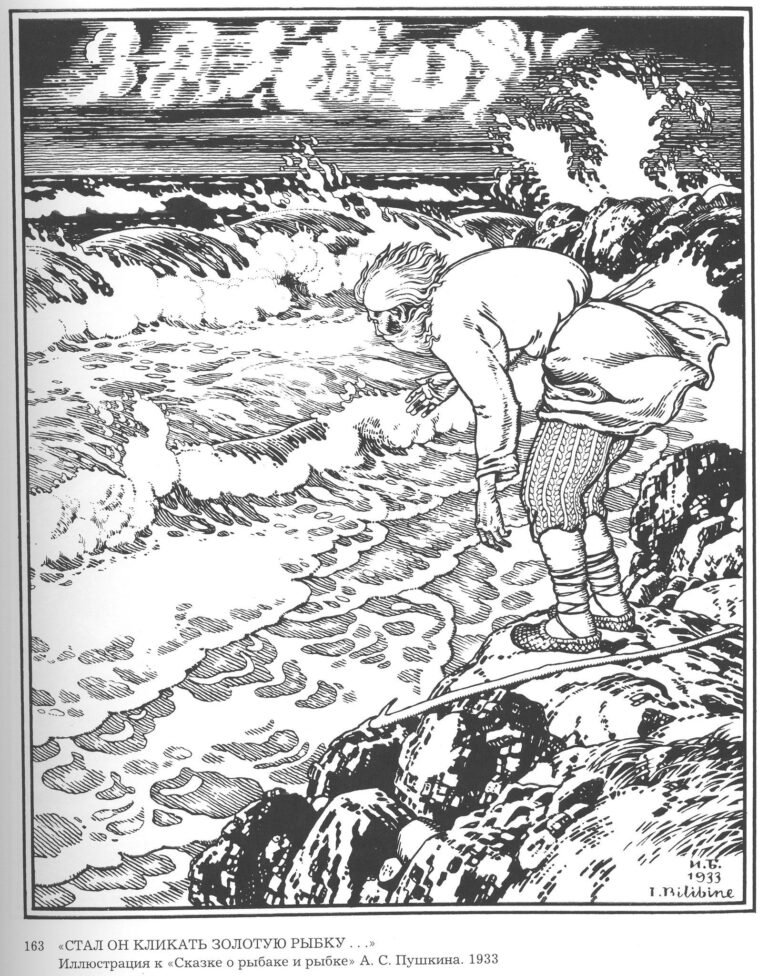

Entonces liberaron a Balna de la torre y ella, su hijo y los siete príncipes volvieron a su país, donde vivieron felices. Y en cuanto a todos los demás, cada uno regresó a su propio hogar.