Había una vez un padre que era muy, muy pobre y tenía tres hijas. Era leñador y cada mañana se iba al bosque a hacer su trabajo para poder llevar un pedazo de pan a sus hijas. Pero el trabajo escaseaba y los jornales eran bajos, así que cada día aumentaba más su miseria, y la tristeza amenazaba con aplastarlo.

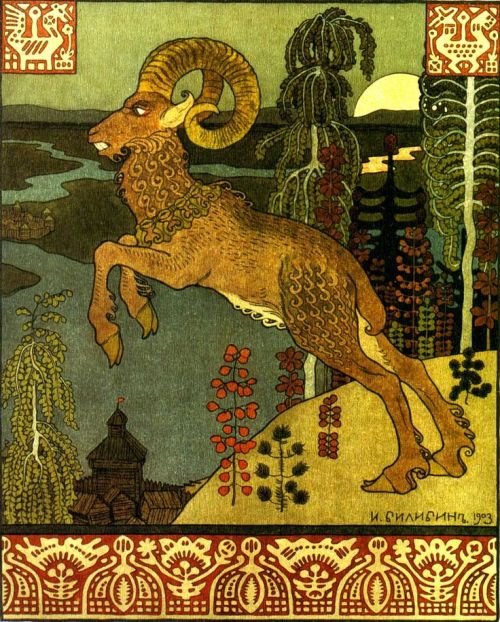

Un día, como todos los demás, estaba trabajando en el bosque cuando se le apareció un buey y, acercándose, le preguntó por qué estaba tan triste.

Y él le respondió: —Es que tengo tres hijas a las que quiero mucho, pero no sé cómo mantenerlas.

Y el buey le dijo: —Si me das a la mayor, te daré oro para mucho tiempo.

El hombre no quería hacerlo de ninguna manera, pero era tanta su miseria que acabó consintiendo y se fue para su casa.

Cuando llegó, las chicas notaron que algo le había pasado, pues tenía el rostro cambiado; así que se le acercaron y, con amorosa preocupación, le preguntaron qué tenía.

El buen hombre no se atrevía a decirlo, pero al final les contó que, estando trabajando en medio del bosque, se le había aparecido un buey, que le había prometido una gran cantidad de riquezas si le entregaba a su hija mayor.

Y la joven, que lo quería mucho, le dijo: —No dudéis nada, ya iré yo.

Se despidió de sus dos hermanas y, junto con su padre, se fue al medio del bosque, donde les salió al encuentro el buey, que mostró al hombre una pila de riquezas y se llevó a la joven hacia una gran roca que había allí.

Con ese dinero, el hombre tuvo suficiente para vivir durante mucho tiempo, pero al final se le acabó y no tuvo más remedio que coger el hacha y volver a ser leñador.

Lleno de tristeza, un día, cuando acababa de talar un árbol junto a un arroyo, salió un pez del agua que le preguntó por qué estaba tan triste.

Y él le respondió: —Es que tengo tanta miseria que no sé cómo mantener a mis hijas.

Y el pez le dijo: —Si me das a la mediana, te daré riquezas para mucho tiempo.

El hombre, aunque le dolía, al final consintió y se fue a su casa. Las hijas lo esperaban, y tan pronto como lo vieron, supieron que algo le había sucedido. Le preguntaron y él acabó contándoselo.

La mayor de las dos que quedaban, ya que había sido su padre quien lo había hecho, no dudó nada y le dijo que iría. De hecho, después de despedirse de su hermana, se fue con su padre al bosque.

Allí, siguiendo el arroyo, se les apareció el pez, entregó al padre una bolsa llena de dinero y, llevándose a la joven, la condujo hacia la gruta de una roca.

Con aquel dinero el hombre pudo vivir mucho tiempo, pero al final, como su salud no era muy buena, se le acabó y tuvo que volver al trabajo de leñador.

Pasando todo el día en medio del bosque, viéndose viejo y enfermo, sin dos de sus hijas y otra vez pobre, la tristeza lo mataba, cuando un día, estando en lo más espeso del bosque, se le apareció un águila y le preguntó por qué estaba tan triste.

El hombre le confesó que era porque había llegado a tal grado de miseria que no sabía cómo mantenerse.

Y el águila le dijo: —Si me das la hija que te queda, te haré rico para toda la vida.

—¿Y si ella no quiere venir?

—Tú lo intentas.

—¿Y si me quedo solo, qué haré?

—Te vuelves a casar.

El hombre iba buscando excusas, pues tenía pocas ganas de dar a la única hija que le quedaba, pero como la necesidad no tiene ley, aunque con pena, medio consintió y le dijo que preguntaría a la chica si quería ir.

Llegado a casa, la llamó y le explicó su situación y lo que le había dicho el águila. Y la joven, por el amor que le tenía, aunque con mucho dolor por dejar solo a su padre, le dijo que si no había otro modo para que él pudiera vivir feliz, entonces estaba dispuesta a ir a donde fuera necesario.

El padre llegó a llorar, pero la necesidad lo obligaba, y yéndose con su hija, tomaron el camino del bosque, en cuya cima encontraron al águila.

Esta le entregó el dinero al padre y se llevó a la joven bajo una roca, mientras el padre volvía a casa todo apenado y triste.

Pasado algún tiempo, el hombre se sintió solo y, siguiendo el consejo del águila, contrajo segundas nupcias, de las cuales pronto nació un niño hermoso y guapo.

Cuando fue mayor, el padre lo envió a estudiar y, aunque al principio no pasó nada, con el tiempo todos empezaron a mirarlo mal y lo que es peor, a rechazarlo, diciéndole que venía de una familia que por dinero se vendía la sangre.

Al principio, el joven no hizo caso, pero tanto y tanto llegaron a decirle que fue a su padre y le preguntó qué significaba eso de que se vendían la sangre, que todos le decían.

El hombre, como podéis imaginar, sufrió mucho, así que le costaba contarlo, pero al final tuvo que explicarle cómo, siendo muy pobre, primero se le apareció un buey al que, por dinero, entregó a su hija mayor; después un pez al que dio a la mediana; y después un águila a quien dio a la pequeña.

Y el joven dijo: —Yo las rescataré.

—No lo hagas, que quién sabe qué te puede suceder.

—No importa.

Y viendo su determinación, el padre le llenó bien la mochila con buenas viandas, le dio su santa bendición y lo dejó ir con la ayuda de Dios.

El joven caminó y caminó sin rumbo fijo, guiado solo por el deseo de encontrar a sus hermanas. Al cabo de un tiempo, llegó a un cruce donde vio a dos niños peleándose.

—¿Qué hacéis? —les preguntó.

Y uno de ellos respondió:

—¡Es que no quiere dejarme ponerme los zapatos!

—¡Es que tú tampoco me dejaste a mí ponerme el sombrero!

—¿Qué tienen de especial esos zapatos y ese sombrero? —quiso saber el joven.

Y uno de ellos contestó:

—¡Estos zapatos te llevan donde tú quieras, tan solo con desearlo!

—¡Y este sombrero te vuelve invisible en cuanto te lo pones!

El joven, muy astuto, dijo:

—¡Qué cosas más raras! ¡No me lo creo! ¿Me lo dejáis probar?

Los niños dudaron un momento, pero accedieron. Apenas el joven se puso los zapatos y el sombrero, deseó desaparecer y, al instante, ya no se le veía.

Los niños empezaron a gritar:

—¡Devuélvenos nuestras cosas!

Pero ya era tarde. El joven, que no quería hacerles daño, les dejó unas monedas de oro para que no pasaran hambre, y con sus nuevos objetos mágicos continuó su camino.

Pensó en sus hermanas y dijo en voz alta:

—¡Zapatos, llevadme allá donde esté mi hermana mayor!

Y al instante fue transportado a una cueva enorme con paredes de cristal. Allí vio a una joven sentada, triste, peinándose los cabellos de oro. Estaba vigilada por un horrible monstruo con forma de buey.

Gracias al sombrero mágico, el joven se volvió invisible y pudo entrar sin ser visto. Se acercó a su hermana, se quitó el sombrero y le susurró:

—Hermana, no temas. He venido a rescatarte.

La joven lo reconoció enseguida y, llorando de emoción, le explicó que el buey dormía profundamente a esa hora del día, pero que si despertaba, era muy feroz.

El joven esperó el momento oportuno, tomó una espada que colgaba en la pared y, cuando el buey abrió un ojo, se abalanzó sobre él y, con un solo golpe certero, lo mató.

La cueva se estremeció, las paredes de cristal desaparecieron, y la joven quedó libre.

—¡Ahora vamos a buscar a la mediana! —dijo el joven.

Se puso de nuevo el sombrero invisible, deseó llegar hasta la hermana mediana, y en un instante estaban en la orilla de un lago, donde un enorme pez guardaba una jaula dorada.

En ella, la hermana mediana lloraba sin consuelo.

Usando el sombrero para no ser visto, el joven se acercó, localizó un arpón mágico colgado en una roca, lo tomó y, cuando el pez se acercó a la jaula, lo atravesó de un solo golpe.

El agua del lago retrocedió como si tuviera miedo, la jaula se abrió y la hermana mediana cayó en los brazos de su hermano.

—¡Ahora falta la pequeña! —dijo él.

Una vez más, se puso el sombrero y los zapatos, y pidió ser llevado donde estaba su hermana menor.

Apareció en lo alto de una montaña, junto a un nido enorme, donde un águila gigantesca dormía con las alas desplegadas.

La hermana menor, más bella aún que las otras dos, cantaba suavemente para no despertar al ave. Cuando vio aparecer a su hermano, se cubrió la boca de emoción.

Pero justo entonces el águila despertó y gritó:

—¡Has venido a robármela! ¡Te devoraré!

El joven no dudó: se quitó el sombrero, se hizo visible y, empuñando la espada, se enfrentó al águila. Fue una lucha feroz, pero él era valiente y hábil, y al final venció.

Así, con las tres hermanas libres, les hizo ponerse a cada una los zapatos mágicos y, tomándolas de las manos, pidió:

—¡Llevadnos a casa de nuestro padre!

Y en un abrir y cerrar de ojos, estaban todos en la puerta de la vieja casa del leñador.

El padre, al verlas, cayó de rodillas emocionado, y todos se abrazaron largamente. A partir de entonces vivieron juntos, felices, y con las riquezas que recuperaron de las cuevas, nunca más pasaron hambre ni tristeza.

Y el joven, que había demostrado tanto valor, fue llamado desde entonces el Príncipe de los Tres Corazones, porque salvó a las tres hermanas y ganó el amor de todos.

Cuento popular catalán de Francisco Maspons y Labrós, recopilados en Lo Rondallayre, Quentos Populars Catalans en 1875