Gallarín y el Gigante. Cuento chileno

Vivían en un pueblo tres hermanos. Los dos mayores, Juan y Pedro, eran grandes envidiosos; en cambio, Gallarín, el menor, gozaba de la simpatía de todo el mundo por su bella presencia y sus buenos sentimientos.

Un día se les antojó a los dos primeros salir a rodar tierras y no querían que el menor los acompañara; pero a fuerza de súplicas consiguió que lo llevaran.

Anduvieron todo un día, y en la noche llegaron a un castillo en que les dieron alojamiento.

Este castillo era de un gigante que tenía tres hijas, y como no había en él sino una cama para cada una de las personas de la casa, acostaron a cada hermano con una de las hijas del Gigante.

Gallarín se fijó que las niñas dormían tocadas con sendos gorros y como era muy habiloso y algo malicioso, cuando todos dormían se levantó de puntillas, les sacó los gorros a las niñas, se puso uno él y los otros dos a sus hermanos, y apagó la luz.

Gallarín, que temía les hicieran una mala jugada, no dormía, así es que pudo oir que el Gigante decía a su mujer:

—Ya será hora de matarlos para hacer una buena cazuela con ellos y comerlos mañana. Están bien gorditos y la carne es tierna; ¡tendremos excelente comida para todo el día!

Y entrando al dormitorio, se acercó a las camas, y cabeza que encontraba sin gorro ¡zas! caía al suelo cortada por el machete del Gigante, un machete enorme y muy afilado.

Concluída esta tarea, el Gigante se retiró a dormir a su pieza, y cuando Gallarín lo sintió roncar—roncaba tan fuerte que parecía salían truenos de su boca—les sacó los gorros a sus hermanos, los despertó y les dijo:

—Hermanitos, es necesario huir inmediatamente, porque si el Gigante nos pilla cuando se levante, nos mata y nos come hechos cazuela.

Estaba aclarando, de modo que Juan y Pedro pudieron ver degolladas a las tres hijas del Gigante, y de la impresión que recibieron, apenas podían andar, porque las piernas les temblaban; pero Gallarín les infundió ánimo y les hizo ver lo que se les esperaba si no huían pronto. Salieron siguiendo a Gallarín, y apenas habían atravesado un gran círculo de plantas de maravillas que rodeaba el castillo y que era hasta donde alcanzaba el poder del Gigante, éste los vió desde una ventana.

—¡Ah, pícaro Gallarín—le gritó—

¡Asesinaste a mis hijas,

me robaste mis tres gorros!

¡Ah, pícaro malnacido!

si te pillo te devoro!

El Gigante sentía la muerte de sus hijas casi tanto como el robo de los tres gorros; éstos eran de virtud: el que se los ponía al revés obtenía todo lo que deseaba.

Se fueron los tres hermanos y después de unas cuantas horas de marcha llegaron a la capital del reino. Los tres hermanos consiguieron ocuparse en el palacio del Rey: los dos mayores como trabajadores al día y Gallarín como cuidador de pavos.

La hija del Rey, que era muy linda, se prendó de Gallarín, y esto les causó una profunda envidia a Juan y a Pedro. Para perder a su hermano, fueron donde el Rey y le dijeron:

—Señor, su pavero Gallarín se ha dejado decir que así como mató a las hijas del Gigante y le robó los tres gorros, es capaz de robar el Loro adivino que tiene el mismo Gigante en su castillo.

—¿Eso ha dicho Gallarín?

—Sí, Señor; eso ha dicho.

Hizo llamar el Rey a Gallarín, y le dijo:

—Gallarín, tú te has dejado decir que así como mataste a las tres hijas del Gigante y te trajiste los tres gorros eras capaz de traerte el Loro adivino que hace tiempo me robó el Gigante…

—No, mi Rey, yo no he dicho tal cosa.

—Sí lo has dicho; y si no me lo traes, la cabeza te corto.

Se retiró Gallarín a lo último del huerto y se sentó a llorar en un tronco que ahí había. En ese momento pasó la Princesa y le preguntó por qué estaba tan afligido.

—¿Cómo no lo he de estar, mi Princesa—le contestó Gallarín—siendo que el Rey me ha dicho que así como maté a las tres hijas del Gigante y me traje los tres gorros, tenía que traerle el Loro adivino?

—No se te dé nada—le dijo la Princesa;—lleva este pan y este frasco de vino y le dices al Loro:—«Mira, Lorito, este es del pan que comías y del vino que tomabas antes en el reinato de tu antiguo dueño».—«¿Dame?», te dirá él.—«No te doy», le contestarás tú.—«¡Dame un poquito, aunque más no sea!» te replicará.—Y entonces tú le darás pan sopeado en vino, y cuando ya esté curado, lo agarras; y no tengas cuidado, suceda lo que suceda. Te advierto que el Gigante, cuando está con los ojos abiertos, está durmiento, y si tiene los ojos cerrados, está despierto.

Partió Gallarín para el castillo y encontró al Gigante con los ojos abiertos; pasó de puntillas por delante de él para no despertarlo, y llegando hasta donde estaba el Loro, le mostró el pan y el vino que llevaba.

—Mira, Lorito, este vino es del que tomabas y este pan del que comías antes, en el reinato de tu antiguo dueño.

—¡Ay! qué ricos eran! ¿dame?

—No te doy.

—Dame un poquito, aunque más no sea, para probarlos.

Entonces Gallarín mojó un pedazo de pan en el vino, que era muy añejo, y se lo dió al Loro, que lo comió con ansias; y le dió más y más hasta que el pan y el vino se acabaron y el Loro quedó completamente borracho. Entonces Gallarín lo agarró para huir con él; pero apenas el Loro se vió cogido, comenzó a gritar desaforadamente:

—¡Amito! amito! que me llevan!

A los gritos despertó el Gigante, asió a Gallarín y lo amarró de pies y manos a un poste, en el último patio del castillo, para comérselo después.

El Gigante estaba que no cabía en sí de gusto por haber aprisionado a Gallarín, así es que salió a convidar otro gigante, su compadre, «para comerse un cordero tiernecito»—así le dijo.

Mientras el Gigante andaba afuera, su mujer preparaba el fondo en que iban a cocer al pobre Gallarín, y con un hacha se puso a partir leña para encender el fuego. Gallarín, nada tranquilo, miraba cómo trabajaba la mujer por cortar un grueso tronco demasiado duro, y de pronto se le ocurrió una idea y le dijo:

—¡Me da no sé qué, señora, verla trabajar tanto! Si me soltara las manos siquiera, yo le ayudaría a partir la leña.

La mujer del Gigante le creyó, le soltó las manos y le entregó el hacha.

—Acérqueme el tronco, porque así como estoy, amarrado de los pies, no alcanzo hasta él.

La mujer le acercó el tronco.

—Ahora sujétemelo bien para que no se mueva.

Y en cuanto la mujer se agachó para sujetar el tronco, mi buen Gallarín le asesta tan feroz hachazo en el cogote que me la deja tendida, muerta. Con la misma hacha cortó la cuerda con que tenía atados los pies, en seguida desnudó a la mujer, la despresó y la echó al fondo, que estaba hirviendo con las papas, choclos, porotos, zapallo, ajos y cebollas correspondientes; después tomó la cabeza y la arregló en la cama en que ella dormía, dejándole los chapes colgando, y en lugar del cuerpo colocó una almohada debajo de las cobijas, cogió al Loro y disparó a toda carrera.

Cuando llegaron los dos gigantes, se fueron al último patio.

—¡Qué rica debe de estar la cazuela, compadre! ¿No siente el olorcito que sale del fondo?

—¡Cómo no, pues, compadre! debe de estar de chuparse los bigotes!

—Y la Micaela, ¿dónde estará?

Se fué a buscarla y vió que estaba en la cama.

—¡Pobre Micaela! Cómo habrá trabajado, compadre, que de puro cansada se acostó; durmiendo está en su cama. Comeremos nosotros y le guardaremos su parte; dejémosla que descanse.—Y se pusieron a comer.

—¡Caráfita que está rica la cazuelita! si el corderito era tan bien retierno, cómo no había de salir buena!

Y el Gigante mete el cucharón al fondo por quinta vez y se sirve él una presa y le pasa otra a su compadre. Este observa la presa que acaban de servirle y todo asustado, exclama…

—¡Compadre! usted me convidó a comer un corderito y resulta que lo que estamos comiendo es una oveja! ¡mire la marca!—y le mostraba la presa que tenía en la mano.

—¿Qué es esto?…—grita el Gigante—y dispara corriendo como un condenado, a ver a su mujer, porque una sospecha terrible pasó por su imaginación.

Llega a la cama de su mujer, tira las cobijas al suelo y no ve sino la cabeza de Micaela y una almohada. El Gigante, que quería entrañablemente a su mujer, se puso a lanzar grandes alaridos y a gritar:

—¡Ah, pícaro Gallarín!

¡Asesinaste a mis hijas,

te llevaste mis tres gorros,

me mataste a mi mujer

y me robaste mi Loro!

¡Ah, pícaro malnacido!

si te pillo, te devoro!

Llegó Gallarín al palacio y entregó el Loro al Rey, quien dió muestras de la mayor alegría al contemplar en su poder esta ave maravillosa, que antes había sido suya y le había sido arrebatada por el Gigante.

Pasó algún tiempo, y Juan y Pedro, que hervían de envidia al ver la predilección que la Princesa demostraba por Gallarín, volvieron donde el Rey y le dijeron:

—Sepa su Sacarrial Majestad que su pavero Gallarín se ha dejado decir que así como mató a las tres hijas del Gigante, se trajo los tres gorros, le mató a la mujer y le robó el Loro adivino, es capaz de quitarle el Caballo de las campanillas de oro, que está encerrado bajo siete llaves.

—¿Eso ha dicho Gallarín?

—Sí, Señor, eso ha dicho.

El Rey hizo llamar a Gallarín.

—Gallarín, tú te has dejado decir que así como mataste a las tres hijas del Gigante, te trajiste los tres gorros, le mataste a la mujer y le robaste el Loro adivino, eras capaz de quitarle el Caballo de las campanillas de oro, que tiene encerrado bajo siete llaves.

—No, Señor; yo no he dicho tal cosa.

—Sí lo has dicho; y si no me lo traes, la cabeza te corto.

Salió Gallarín triste y cabizbajo y se sentó a llorar amargamente en una piedra que había a lo último del jardín. En ese momento pasaba la Princesa por ahí mismo.

—¿Por qué lloras, Gallarín?

—¿Cómo no he de llorar, mi Princesa, cuando mis hermanos, que desean mi muerte, han ido donde el Rey con el chisme de que yo había dicho que así como maté a las tres hijas del Gigante, me traje los tres gorros, le maté a su mujer y le robé el Loro adivino, era capaz de quitarle el Caballo de las campanillas de oro, que tiene encerrado bajo siete llaves?

—No se te dé nada, Gallarín; anda no más, que te irá tan bien como en las veces anteriores. Toma este poco de algodón y esta espadita de virtud; aplicas la punta de la espada a la chapa de cada puerta y las siete se abrirán en cuanto las toques. Después te acercas al caballo, rellenas bien de algodón las siete campanillas de oro para que no suenen y aseguras el algodón con cáñamo, para que no se desprenda; te pones las espuelas que hallarás colgadas detrás de la séptima puerta; en seguida, le sacas al caballo la silla, lo montas en pelo, le clavas las espuelas a toda fuerza y el caballo saldrá del castillo a todo correr. Pero no se te olvide mirar antes si el Gigante está durmiendo, que ya sabes que duerme cuando tiene los ojos abiertos y está despierto cuando los tiene cerrados.

Llegó Gallarín al castillo mientras el Gigante dormía, de modo que pudo hacer sin inconveniente cuanto la Princesa le había ordenado, aunque sintió deseos locos de venirse con la silla, que era muy rica: pero, por suerte para él, la dejó y montó en pelo.

El Gigante vino a darse cuenta del robo cuando ya Gallarín había salido del círculo de maravillas, y no pudiendo hacer otra cosa, se puso a gritar desaforadamente:

—¡Ah, pícaro Gallarín!

¡Asesinaste a mis hijas,

te llevaste mis tres gorros,

me mataste a mi mujer

y me robaste mi Loro,

y hoy me has robado el Caballo

de las campanillas de oro!

¡Ah, pícaro malnacido!

si te pillo, te devoro!

El Caballo salió a todo escape y no paró hasta llegar con su jinete a las mismas gradas del trono.

Grande fué la alegría del Rey al ver al Caballo de las campanillas de oro y quiso premiar a Gallarín, pero éste le dijo que mientras tanto se contentaba con ser el cuidador de sus pavos, que a su tiempo le pediría el galardón que creyera le correspondía.

Siguió pasando el tiempo, que no se detiene en su marcha, y aún no se había cumplido un mes cuando Juan y Pedro, cuya envidia crecía con los triunfos de Gallarín, fraguaron otra mentira contra el hermano que los había librado de la muerte, que así paga el Diablo a quien bien le sirve; y se presentaron al Rey.

—Señor—le dijeron—ha de saber Su Sacarrial Majestad que su pavero Gallarín se ha dejado decir que así como mató a las tres hijas del Gigante, se trajo los tres gorros, le mató a la mujer y le robó el Loro adivino y el Caballo de las campanillas de oro, es capaz de traer prisionero al Gigante mismo.

—¿Eso ha dicho Gallarín?

—Sí, Señor; eso ha dicho.

—¡Ah! y qué bueno fuera que me lo trajese prisionero, por que el Gigante es el único enemigo que tengo, y libre de él, reinaría tranquilo! Díganle a Gallarín que venga.

Vino el pobre Gallarín.

—¿Con que te has dejado decir que así como mataste a las tres hijas del Gigante, te trajiste los tres gorros, le mataste a su mujer y le robaste el Loro adivino y el Caballo de las campanillas de oro, te encuentras capaz de traerme prisionero al Gigante mismo?

—No, Señor; yo no he dicho tal cosa.

—Sí lo has dicho; y si no me lo traes, la cabeza te corto.

Salió Gallarín sumamente afligido por la exigencia del Rey, y fué a sentarse a lo último del jardín, a tiempo que la Princesa pasaba por ahí.

—¿Por qué lloras, Gallarín?

—¿Cómo no he de llorar, mi Princesa, cuando el Rey, instigado por mis hermanos, que desean mi muerte, me ha dicho que así como maté a las tres hijas del Gigante, me traje los tres gorros, le maté a su mujer y le robé el Loro adivino y el Caballo de las campanillas de oro, era capaz de traerle prisionero al Gigante mismo?

—No se te dé nada, Gallarín, que en esta empresa te irá tan bien como en las anteriores. Pídele al Rey mi padre que te mande hacer una gran jaula de fierro, de gruesos barrotes, con ruedas y con dos compartimentos: uno desde el que irás tú gobernando el carro, y otro que será completamente independiente, con puerta que la puedas cerrar tú por medio de un resorte y en el cual llevarás toda clase de mercaderías. Te disfrazarás de comerciante francés y pasarás frente al castillo ofreciendo tus mercaderías. Saldrá el Gigante, querrá comprar algo de lo que llevas, lo harás entrar para que escoja, y en cuanto esté adentro, sirviéndote del resorte cerrarás la puerta y te lo traes sin cuidarte de sus gritos y maldiciones.

Tal como se lo aconsejó la Princesa así lo hizo Gallarín. El Rey le mandó fabricar la jaula, y una vez entregada, arregló en el compartimento que debía ocupar el Gigante un buen número de valiosas telas y curiosísimos objetos de adorno, y tirado el carro por diez yuntas de bueyes que Gallarín dirigía desde el departamento que le correspondía, se dirigió al castillo del Gigante, adornado el rostro de largos bigotes y una hermosa pera postiza, pregonando con fingido acento francés:—«Quelq chos de tiend! necesit quelq chos de tiend!» El Gigante, que estaba en la ventana, lo hizo detenerse y bajó a comprar algunas cosas. Gallarín lo invitó a entrar para que escogiese más a gusto, y el Gigante, sin sospechar nada, accedió, y Gallarín, en cuanto lo vió adentro, tocó el resorte y la puerta se cerró a machote. El Gigante, al verse preso, bramaba como un toro herido y con sus manazas tomaba los barrotes y los estremecía tratando de quebrarlos, pero inútilmente.

Horas después, Gallarín entraba triunfante a la ciudad, con el Gigante enjaulado, y era de ver cómo la gente se agolpaba en las calles aplaudiendo al héroe, que con la prisión del Gigante libraba al reino de su más terrible enemigo.

Gallarín, antes de llegar a palacio, se puso uno de los gorros de las hijas del Gigante con la parte de adelante hacia atrás, e inmediatamente quedó convertido en un elegante joven, pero conservando siempre sus hermosas y simpáticas facciones.

El Rey y la Princesa, que lo esperaban, se levantaron de sus asientos para recibirlo.

—Creo, Gallarín—dijo el Monarca—que ha llegado el momento de que pidas el premio de tus hazañas:

Mataste a las hijas del Gigante,

le trajiste sus tres gorros,

le mataste a su mujer

y le robastes el Loro,

después trajiste el Caballo

de las campanillas de oro,

y por último, para coronar tu obra, hoy me has traído prisionero al Gigante mismo. Pídeme lo que quieras, que si está en mis manos, te será concedido.

—Señor—contestó Gallarín—es grande mi osadía al manifestar a Su Sacarrial Majestad mis pretensiones, pero si me atrevo a formularlas es porque me veo alentado por una persona que es muy querida de Vuestra Majestad;—y miraba a la Princesa que le hacía señas para que desechara todo temor y hablara luego y claramente.

—¿Y qué es lo que pretendes, Gallarín? Si grandes son tus pretensiones, grandes son también las empresas que has acometido; vaya lo uno por lo otro; habla sin cuidado.

—Majestad, lo que yo pretendo es lo que más amáis: solicito la mano de vuestra hija.

El Rey, que se imaginaba que Gallarín le pediría riquezas y honores, tal vez un título de grande del reino, al oir su petición, dió un salto y casi se cayó del trono.

—Pero ¿cómo te atreves a mirar tan alto? medita un poco en quién eres tú y en quién es mi hija, mide la distancia que hay entre ambos y ve si es posible tal unión.

—Es cierto, Su Sacarrial Majestad, que una princesa no debe casarse sino con un príncipe por lo menos; pero en manos de Su Sacarrial Majestad está el hacerme príncipe a mí, y entonces ni ella se rebajará ni yo me enalteceré al casarnos, pues seremos iguales.

La Princesa no pudo contenerse y aplaudió a dos manos exclamando:

—¡Bien, Gallarín, muy bien!—Con lo cual, impensadamente dió a conocer sus sentimientos hacia su pretendiente, así es que el Rey no tuvo más remedio que acceder a los deseos de los dos jóvenes.

Gallarín fué hecho príncipe y se casó con la Princesa en medio del entusiasmo de todo el pueblo, que los amaba y respetaba. Y fueron felices durante su larga vida, como lo merecían por sus virtudes.

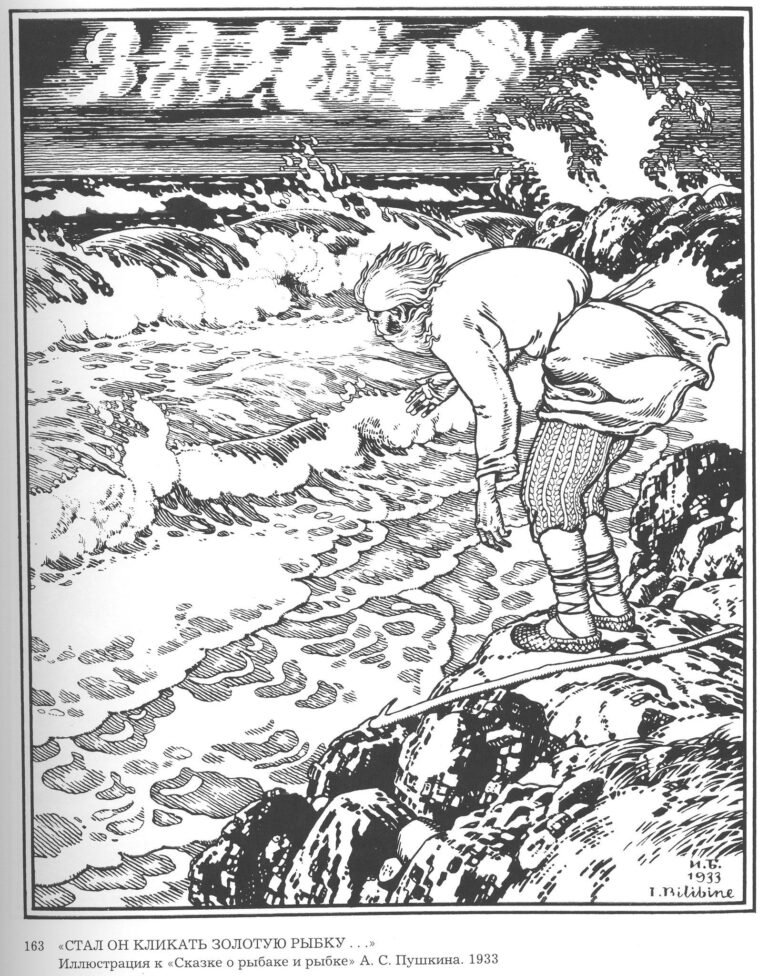

Cuento popular chileno, recopilado por Ramón A. Laval (1862 – 1929)