Había un rey que ya era viejo y sólo tenía un hijo. Una vez llamó a este hijo y le dijo:

—Mi querido hijo, bien sabes que el fruto maduro cae para dar lugar a otro. Mi cabeza también está madurando para caer, y tal vez dentro de poco tiempo, el sol ya no brille sobre ella, pero antes de que me entierres, con mucho gusto vería a mi futura hija, tu esposa, la mujer con la que te casarás, hijo mío.

Y el hijo del rey dijo:

—Con mucho gusto me habría sometido a tus deseos, padre, pero no tengo novia ni conozco a nadie.

Entonces el viejo rey buscó en su bolsillo, sacó una llave de oro y se la ofreció a su hijo.

—Sube a la torre, al último piso: mira a tu alrededor y dime cuál te apetece.

El hijo del rey no se demoró y subió a la torre. En toda su vida nunca había estado allí arriba, y tampoco había oído nunca lo que podría haber allí.

Cuando subió al último piso, vio en el techo una pequeña puerta de hierro a modo de trampilla, estaba bloqueada. La abrió con la llave dorada, la levantó y salió a la habitación de arriba. Se trataba de una gran sala circular, con el techo azul, como el cielo en una noche despejada, sobre él centelleaban estrellas plateadas, el suelo era una alfombra de seda verde, y alrededor de la pared había doce altas ventanas con molduras doradas, y en cada ventana, sobre cristal, había una virgen representada en los tonos del arco iris, con una corona real en la cabeza, diferente en cada ventana, y con un vestido distinto, pero uno más hermoso que el otro, de modo que el hijo del rey apenas podía quitarles los ojos de encima, y cuando él las miró asombrado, sin saber cuál elegir, estas vírgenes comenzaron a moverse como si estuvieran vivas, miraron a su alrededor, sonrieron y casi hablaron.

Entonces el hijo del rey observó que una de estas doce ventanas estaba cubierta con una cortina blanca y rasgó la cortina para ver lo que había debajo. Y estaba allí una virgen vestida de blanco, ceñida con un cinto de plata, y con una corona de perlas en la cabeza. Era la más bella de todas, pero pálida y triste como si hubiera resucitado de la tumba. El hijo del rey permaneció largo rato ante este cuadro como si estuviera en presencia de una aparición; y al mirar así se le derritió el corazón, y dijo:

—A ella quiero tener, y a ninguna otra—. Y mientras decía estas palabras esta virgen inclinó la cabeza, se sonrojó y se levantó, y en un momento todas las imágenes desaparecieron.

Cuando después de esto bajó de nuevo y le contó a su padre lo que había visto y cuál de las vírgenes había elegido, el viejo rey se entristeció, reflexionó un momento y dijo:

—Has hecho mal, hijo mío, al descubrir lo que era velado, y por estas palabras te has puesto en gran peligro. Esta virgen está en poder de un malvado hechicero o príncipe de las tinieblas, y está prisionera en un castillo de hierro; nadie que haya intentado liberarla ha regresado todavía. Pero lo que se hace no se puede deshacer: la palabra dada es ley. Ve, prueba fortuna y vuelve a casa sano y salvo.

El hijo del rey se despidió de su padre, montó en su caballo y partió en busca de esta novia. Y así le sucedió cabalgar a través de un gran bosque, y en este bosque siguió cabalgando hasta que al final se perdió por completo. Y cuando él y su caballo habían vagado así entre matorrales, rocas y lodazales, sin saber adónde iba ni dónde estaba, oyó que alguien le gritaba:

—¡Hola! ¡espera un minuto!

El hijo del rey miró a su alrededor y vio que un hombre alto corría tras él.

—Detente y llévame contigo, y si me tomas a tu servicio no te arrepentirás

—¿Quién eres tú?— dijo el hijo del rey, —¿y en qué eres hábil?

—Mi nombre es Largo y soy experto en estiramientos. ¿Ves allí arriba, en ese alto abeto, un nido de pájaro? Te traeré el nido y no es necesario que suba al árbol en lo más mínimo.

Y así Largo empezó a estirarse; su cuerpo creció rápidamente hasta ser tan alto como el abeto; luego cogió el nido y, en un abrir y cerrar de ojos, se encogió de nuevo y se lo ofreció al hijo del rey.

—Bien has aprendido tu hazaña de habilidad; pero ¿de qué me sirven los nidos de pájaros si no puedes sacarme de este bosque?

—¡Oh! eso es fácil —dijo Largo, y empezó a estirarse de nuevo, hasta alcanzar tres veces la altura del pino más alto del bosque. Miró a su alrededor y dijo:

—En esa dirección encontraremos el camino más corto para salir del bosque.

Luego se encogió, tomó el caballo por las riendas y caminó delante de él, y antes de que el hijo del rey lo esperara, estaban fuera del bosque. Mucho delante de ellos se extendía una amplia llanura, y más allá de la llanura había elevadas rocas grises, como las murallas de una gran ciudad, y montañas cubiertas de bosques.

—Mire, maestro, ahí va mi camarada—, dijo Largo, y señaló en dirección a la llanura.

—A él también debiste haberlo tomado a tu servicio; ¡fe! te habría servido bien.

—Gritadle y llamadlo para que vea quién es.

—Está bastante lejos, maestro—, dijo Largo, —apenas me oiría, y pasaría algún tiempo antes de que viniera, porque tiene mucho que llevar. Preferiría dar un salto tras él.

Entonces Largo se estiró tanto que su cabeza quedó completamente hundida en las nubes, dio dos o tres pasos, agarró a su camarada por el hombro y lo colocó ante el hijo del rey. Era un muchacho regordete, con una panza como de souterkin de cuatro galones

—¿Quién eres, por favor?— preguntó el hijo del rey, —¿y en qué eres hábil?

—Yo, maestro, me llamo Amplio y sé ensancharme.

—Entonces muéstramelo.

—Maestro, regrese al bosque, rápido, rápido—, gritó Ancho, y comenzó a hincharse.

El hijo del rey no podía entender por qué debía regresar; pero al ver que Largo volaba apresuradamente hacia el bosque, espoleó a su caballo y lo siguió al galope. Y ya era hora de que se marchara, o Ancho lo habría aplastado en pedazos, con caballo y todo, su barriga crecía tan rápidamente en todas direcciones; porque de repente todo se llenó de él, como si una montaña hubiera caído en avalancha. Luego, después de esto, Ancho dejó de inflarse, sopló el viento, de modo que el bosque se dobló y volvió a quedar como al principio.

—Me has dado un hermoso aliento—, le dijo el hijo del rey, —pero no encontraré a un hombre así todos los días; ven conmigo.

Y así después de esto continuaron su viaje. Cuando se acercaron a aquellas rocas, se encontraron con uno que tenía los ojos vendados con un pañuelo.

—Maestro, ese es nuestro tercer compañero—, dice Largo. —A él también debiste haberlo tomado a tu servicio; ¡fe! no habría comido tus víveres en vano.

—¿Quién eres, por favor?— le preguntó el hijo del rey, —¿y por qué tienes vendados los ojos? ¿Por qué no puedes ver el camino?

—¡Hoy! Maestro, por el contrario, es precisamente porque veo demasiado bien que tengo que vendarme los dos ojos; Yo, con mis dos ojos vendados, veo tanto como otro con los ojos sin vendar, y cuando me desvendo, miro todo de principio a fin; y cuando miro fijamente algo, se prende fuego, y lo que no puede arder se parte en pedazos. Por eso me llaman Agudo .

Luego se volvió hacia una roca no muy lejos, se desató el pañuelo y fijó en la roca sus ojos brillantes; y la roca empezó a crujir, y a volar pedazos de ella en todas direcciones, y al cabo de muy poco tiempo no quedó más que un montón de polvo fino. Y en aquel polvo algo brilló y tembló como fuego. Agudo fue a buscarlo y se lo llevó al hijo del rey. Era oro puro.

—¡Ho! ¡Ho! Eres un muchacho que no vale nada de dinero—, dijo el hijo del rey. —Un tonto sería aquel que no desearía utilizar tus servicios. Pero como tienes tan buena vista, vuelve a mirar y dime si todavía me falta mucho para llegar al castillo de hierro, y qué está pasando allí.

—Si hubieras viajado solo hasta allí, maestro—, respondió Agudo, —tal vez no hubieras llegado ni siquiera el año próximo; pero con nosotros llegarás hoy mismo; para nosotros y para nadie más ahora están preparando la cena.

—¿Y qué hace allí mi novia destinada?

—En una glorieta con rejas de hierro, todo sobre una torre elevada, el Príncipe Negro la tiene en su poder.

Y el hijo del rey dijo:

—Tú que eres bueno, ayúdame a liberarla.

Y todos prometieron ayudarlo. Y así lo condujeron entre aquellas rocas grises por esa hendidura que Agudo había abierto en ellas con sus dos ojos, una y otra vez entre aquellas rocas y montañas elevadas y bosques profundos; y donde había algún tipo de obstáculo en el camino, esos tres alegres compañeros lo habían superado en poco tiempo; y a medida que el sol se inclinaba hacia el oeste, las montañas empezaron a descender, los bosques a adelgazarse y las rocas a esconderse entre los brezos; y cuando ya estaba sobre el oeste, el hijo del rey vio no muy lejos ante él un castillo de hierro; y cuando ya se estaba poniendo, cruzó el puente de hierro hacia la puerta del castillo, y en el instante en que se hubo puesto, el puente de hierro se levantó por sí solo, las puertas se cerraron con estrépito, y el hijo del rey y sus compañeros fueron encarcelados. en el castillo de hierro.

Cuando miraron aquí en el patio, el hijo del rey metió su caballo en el establo, y allí ya estaba todo preparado para él; Luego de esto entraron en el castillo. En el patio, en el establo, en el salón del castillo y también en las habitaciones, vieron en el crepúsculo muchas personas ricamente vestidas, algunos amos y otros sirvientes, pero ninguno se movía lo más mínimo; todos fueron convertidos en piedra. Pasaron por varias habitaciones y llegaron al comedor. Estaba muy iluminado y en el centro había una mesa sobre la que abundaban buenos comestibles y buenas bebidas; fue puesto para cuatro personas. Esperaron y esperaron, y pensaron que alguien vendría; pero como después de mucho tiempo nadie vino, se sentaron y comieron y bebieron hasta saciarse.

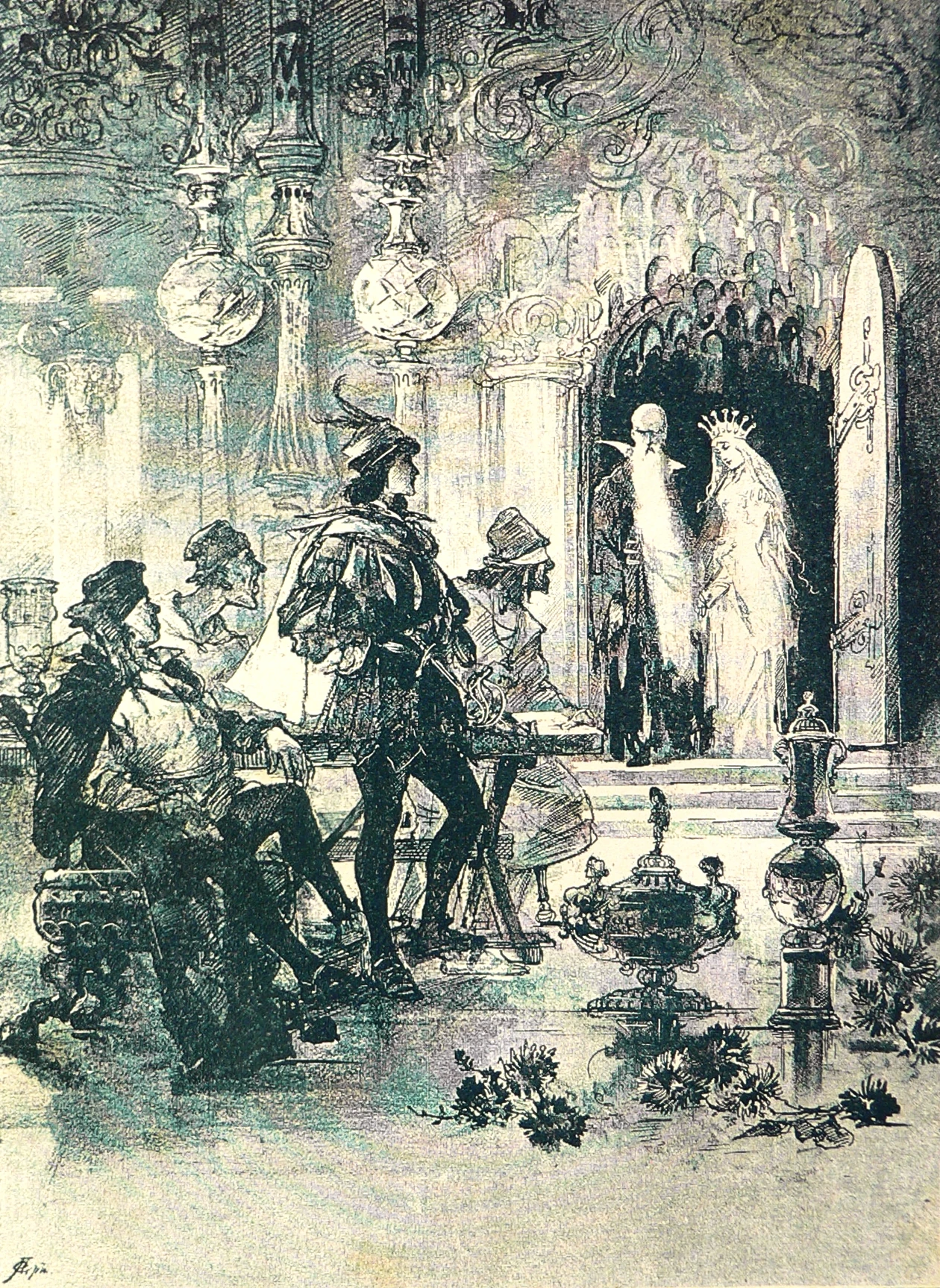

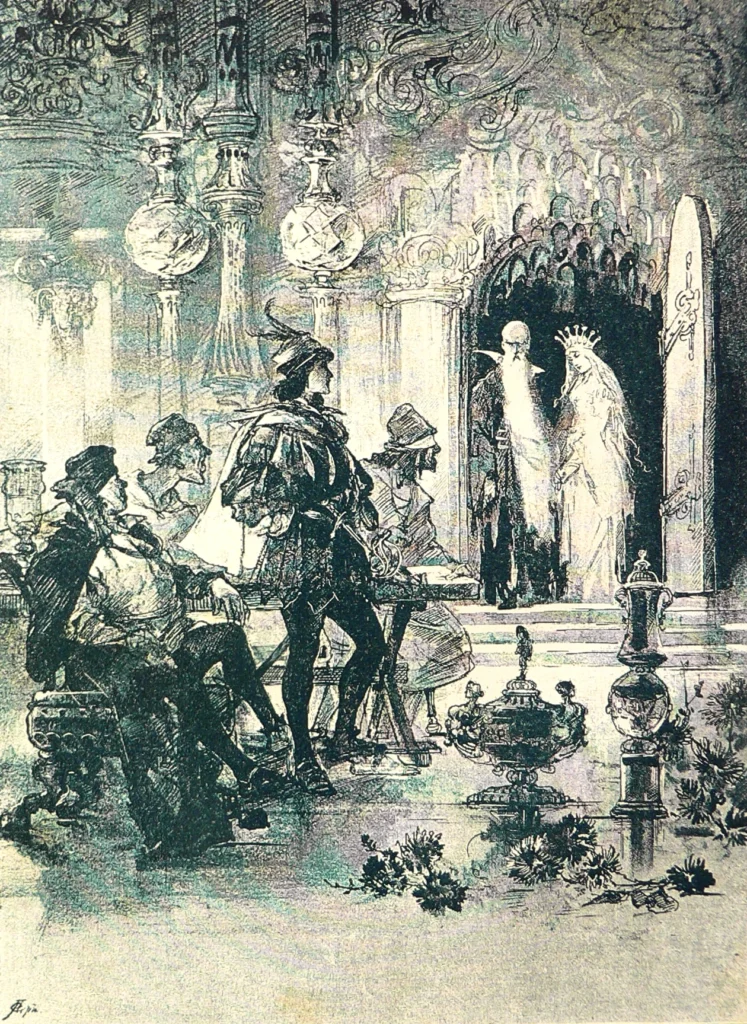

Cuando terminaron de comer, comenzaron a mirar a su alrededor para ver dónde dormirían. En ese momento la puerta se abrió inesperadamente con estrépito y en la habitación entró el hechicero, un anciano jorobado, vestido con una larga túnica negra, con la cabeza calva, barba gris y patillas hasta las rodillas, y en lugar de un cinturón, tres aros de hierro. De la mano llevaba a una virgen hermosa, bellísima, vestida de blanco, alrededor de su cintura llevaba un cinturón de plata y una corona de perlas en la cabeza, pero estaba pálida y triste como si hubiera resucitado del sepulcro. El hijo del rey la reconoció al instante, se sobresaltó y fue hacia ella; pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, el Príncipe Negro, el hechicero, se dirigió a él de la siguiente manera:

—Sé por qué has venido; esta reina te la quitarías de aquí. Muy bien. Que así sea. Tómala si logras vigilarla durante tres noches para que no se te escape. Pero si ella te elude, te convertirás en piedra, con sirvientes y todo, como todos los que te precedieron. Después de esto, indicó a la reina una silla para que pudiera sentarse y se fue.

El hijo del rey no pudo apartar ni un momento los ojos de esta virgen, era tan hermosa. Incluso empezó a hablar con ella y a hacerle toda clase de preguntas; pero ella no le respondió, no sonrió y ni una sola vez miró a nadie, como si fuera de mármol. Y él se sentó junto a ella, y determinó no dormir en toda la noche, para que ella no se le escapara; y para mayor seguridad Largo se estiró como una correa y se enrolló por toda la habitación contra la pared; Ancho se instaló junto a la puerta, se infló y la tapó para que ni siquiera un ratoncito hubiera podido pasar, y Agudo se apostó junto a la columna en medio de la habitación, haciendo guardia. Pero al poco tiempo todos empezaron a dormitar, se durmieron y durmieron toda la noche, como si los hubiera arrojado al agua.

Por la mañana, cuando empezaba a amanecer, el hijo del rey fue el primero en despertarse. Pero fue como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el corazón: ¡la reina había volado! E inmediatamente despertó a sus sirvientes y les preguntó qué se debía hacer.

—No se preocupe en lo más mínimo, maestro—, dijo Sharp-Eyes, y miró fijamente por la ventana. —¡Vaya, ya la veo! A cien millas de aquí hay un bosque, en medio del bosque un viejo roble, y sobre este roble, en lo alto, una bellota… y esta bellota es ella. Deja que Largo me cargue sobre sus hombros y la atraparé.

Y Largo inmediatamente puso a Agudo sobre su espalda, se estiró y avanzó, cada paso eran diez millas, y Agudo le señaló el camino.

Y antes de que hubiera pasado el tiempo suficiente para dar tres vueltas alrededor de la cabaña, ¡he aquí! Regresaron y Largo ofreció esta bellota al hijo del rey:

—¡Maestro, déjala caer al suelo!

El hijo del rey lo dejó caer al suelo y en ese momento la reina se presentó ante él. Y cuando el sol empezó a asomarse más allá de las montañas, la puerta se abrió con estrépito y el Príncipe Negro entró en la habitación y sonrió maliciosamente; pero cuando vio a la princesa frunció el ceño, refunfuñó… ¡y se rompió! Un aro de hierro que tenía encima se partió y rebotó. Luego tomó a la virgen de la mano y se la llevó.

Todo el día siguiente, el hijo del rey no tuvo otra cosa que hacer que vagar por el castillo y rodearlo, y contemplar todo lo extraño que allí había. En todas partes era como si la vida hubiera expirado en el mismo momento. En una sala vio a una especie de personaje real que sostenía en sus dos manos un cuchillo de caza en alto, como si quisiera cortar a alguien por la mitad, pero el golpe no cayó, quedó convertido en piedra. En una habitación había un caballero también convertido en piedra; huyó como aterrorizado ante alguien, y tropezando en el umbral perdió el equilibrio pero no cayó. En el rincón de la chimenea se sentaba algún sirviente; sostenía en una mano un trozo de carne asada de la cena y con la otra se llevaba un bocado a los labios, pero nunca llegaba tan lejos; cuando estaba justo delante de sus labios también se había convertido en piedra. Y además vio allí a muchos otros convertidos en piedra, cada uno exactamente en la actitud que tenía cuando el hechicero dijo:

—Conviértete en piedra—. Y también vio aquí muchos caballos hermosos que habían sido convertidos en piedra. Y en el castillo y alrededor del castillo todo estaba muerto y desolado; había árboles, pero sin hojas; había prados, pero sin pasto; había un río, pero no fluía; ningún pajarito cantando; ni una pequeña flor brotando, hija de la tierra, ni un pequeño pez blanco en el agua.

Mañana, mediodía y tarde, el hijo del rey y sus compañeros encontraban en el castillo un buen y abundante banquete, los platos se servía solos, el vino se servía solo. Y cuando terminó la cena, las puertas se abrieron de nuevo y el hechicero hizo entrar a la reina para que la custodiara el hijo del rey. Y aunque todos decidieron tratar con todas sus fuerzas de no quedarse dormidos, todo fue inútil, se fueron otra vez a dormir. Y cuando por la mañana, al amanecer, el hijo del rey se despertó y vio que la reina había desaparecido, saltó de la cama y torció a Agudo por el hombro.

—¡Hola! ¡Levántate, Agudo! ¿Sabes dónde está la reina?

Agudo se frota los dos ojos, mira y dice:

—Ahora la veo; A doscientas millas de aquí hay una montaña, y en esa montaña una roca, y en esa roca una piedra preciosa, y esa piedra es ella. Cuando Largo me lleve allí, la atraparemos.

Largo inmediatamente lo tomó sobre su hombro, se estiró y se fue; cada paso eran veinte millas. Entonces Agudo fijó sus dos orbes ardientes en la montaña, y la montaña se disipó, y la roca se partió en mil pedazos, y entre ellos brilló y tembló una piedra preciosa. Tomaron esto y se lo llevaron al hijo del rey, y cuando él lo dejó caer al suelo, allí estaba de nuevo la reina. Y cuando después de esto el Príncipe Negro vino y la vio allí, sus dos ojos brillaron de rabia y ¡crick! ¡grieta! De nuevo un aro de hierro que tenía encima se partió y rebotó. Él refunfuñó y gruñó y sacó a la reina de la habitación.

Este día volvió a ser igual que el día anterior. Después de cenar, el hechicero volvió a traer a la reina, miró astutamente a los ojos del hijo del rey y observó sarcásticamente:

—Veremos quién es el señor aquí; ¡ganes tú o yo! Y diciendo esto, se fue. Y por eso hoy todos se esforzaron más que nunca para no quedarse dormidos; ni siquiera se sentaban, caminaban de un lado a otro toda la noche; pero todo fue en vano, porque estaban bajo un hechizo; uno tras otro se durmieron mientras caminaba, y la reina escapó como antes.

Por la mañana, el hijo del rey fue el primero en despertarse y, al no ver a la reina, despertó a Agudo:

—¡Hola! Levántate, Agudo, mira a tu alrededor, ¿dónde está la reina?

Agudo miró por la ventana durante mucho tiempo.

—¡Ho! Maestro—, dice, —ella está muy, muy lejos. A trescientas millas de aquí hay una gea negra, y en medio de este mar, en el fondo, hay una concha, y en esta concha un anillo de oro, y este anillo es ella. Pero no te preocupes, todavía la conseguiremos, sólo que hoy Largo debe llevarse también a Ancho con él… lo necesitaremos. Largo se puso a Agudo en un hombro y a Ancho en el otro, se estiró y se fue; cada paso era treinta millas. Y cuando llegaron al mar Negro, Agudo le mostró dónde debía meter la mano en el agua para coger la concha. Largo estiró y estiró su brazo tanto como pudo, pero aún así no era suficiente para llegar al fondo.

—Espera un poquito, camarada, espera un poquito; mira si no te ayudo—, dijo Ancho; y se hinchó tanto como su estómago pudo soportarlo. Luego se tumbó junto a la orilla y bebió. Después de muy poco tiempo, el agua había bajado tanto que Largo llegó fácilmente al fondo y sacó la concha del mar. Y sacó el anillo, se echó a sus compañeros sobre los hombros y se apresuró a regresar al castillo. Pero en el camino a casa fue un poco incómodo correr con Ancho sobre su espalda, el tipo tenía medio mar de agua dentro, así que lo sacudió de sus hombros al suelo en un amplio valle. Saltó como una vejiga caída desde una torre, y en un momento todo el valle quedó bajo el agua, como un gran lago. El propio Ancho apenas logró salir de allí.

Mientras tanto, en el castillo, el hijo del rey estaba muy preocupado. El rayo del sol comenzó a asomar detrás de las dos montañas y los sirvientes aún no regresaban; y cuanto más ferozmente subían los rayos hacia lo alto, mayor era su angustia. Un sudor mortal empezó a subirle a la frente. Luego, pronto, el sol apareció en el este como una delgada franja brillante, y en ese momento las puertas se abrieron con un tremendo golpe, y en el umbral estaba el Príncipe Negro, y, al no ver señales de la reina, se rió entre dientes horriblemente y entró. el apartamento. Pero en ese momento -¡cruj!- la ventana voló en pedazos y un anillo dorado cayó al suelo, y en ese mismo instante allí estaba de nuevo la reina. Agudo, al ver lo que estaba sucediendo en el castillo y el peligro que corría su maestro, informó a Largo.

Largo dio un paso y arrojó el anillo por la ventana hacia la habitación. El Príncipe Negro rugió de rabia hasta que el castillo volvió a temblar y entonces… ¡crick! ¡grieta! ¡Crick!… el tercer aro de hierro se partió sobre él, saltó y el Príncipe Negro se convirtió en un cuervo y salió volando por la ventana.

Y entonces inmediatamente esta hermosa virgen se dirigió al hijo del rey y le agradeció por haberla liberado, y se sonrojó como una rosa. Y de repente todo cobró vida en el castillo y en sus alrededores; el que sostenía en el salón un cuchillo de caza desenvainado, lo agitó en el aire hasta que el aire volvió a silbar, y luego lo metió en la funda; el que tropezó en el umbral acabó cayendo al suelo, pero luego se levantó y se agarró de la nariz para ver si todavía estaba entera; el que estaba sentado junto a la chimenea se puso el bocado de carne asada entre los labios y siguió comiendo; en una palabra, cada uno terminó lo que había comenzado y continuó donde lo había dejado. En los establos, los caballos pateaban el suelo y relinchaban alegremente; los árboles que rodeaban el castillo crecían verdes como el bígaro, en los prados abundaban las flores de varios colores; En lo alto del aire, la alondra gorjeaba y en el rápido río corrían bancos de pequeños peces. Por todas partes había vida y alegría.

Mientras tanto, muchos nobles se reunieron en la habitación donde estaba el hijo del rey y todos le agradecieron su liberación. Pero él dijo:

—A mí no deberías darme las gracias; si no hubiera sido por mis fieles servidores, Largo, Ancho y Agudo, habría estado en el mismo estado que ustedes estaban.

E inmediatamente después de esto emprendió el camino a casa con su padre, el viejo rey, él, su novia y sus sirvientes, Ojos Largos y Agudo, y todos esos nobles lo escoltaron. En el camino se encontraron con Ancho y se lo llevaron con ellos también.

El viejo rey lloró de alegría porque los asuntos de su hijo habían resultado tan prósperos; pensó que estaba destinado a no regresar nunca. Poco después hubo una boda ruidosa. Fueron invitados todos los nobles que el hijo del rey había puesto en libertad. Cuando terminó la boda, Largo, Ancho y Agudo anunciaron al joven rey que iban de nuevo al mundo a buscar trabajo. El joven rey les rogó y rezó para que permanecieran en su palacio.

—Te daré todo lo que puedas necesitar hasta el día de tu muerte.

Pero para ellos esa clase de existencia perezosa era desagradable; Se despidieron de él y se fueron a pesar de todo, y desde entonces andan pisoteándolo por algún lugar del mundo.

Cuento popular checo recopilado por Karel Jaromír Erben

Karel Jaromír Erben (1811 – 1870), fue un escritor, historiador, abogado, archivero, poeta, traductor, coleccionista de cuentos y abanderado de romanticismo checo.