Érase una vez, en los días en que los alces, los alces y los búfalos vagaban por las colinas y llanuras de América del Norte y los niños indios podían llamar a todos los animales por su nombre, vivía, en una de las tribus del norte un niño muy infeliz llamado Wasewahto.

Su madre había sido hija de un jefe, pero había muerto cuando el niño era un simple bebé. Su padre había tomado otra esposa, Wapiti, “el alce”, llamada así por su gran y fea cabeza. El padre de Wasewahto también había muerto y el niño vivía solo con su madrastra, quien no lo amaba y lo trataba muy mal. Era demasiado pequeño para cazar y pescar para alimentarse y, a menudo, los wapiti se negaban a compartir su comida, y le daban sólo unos pocos huesos para roer.

Un día, su madrastra junto sus pertenencias y, sin decir palabra a Wasewahto, se fue. Pasaron dos días sin señales de su regreso. Entonces el niño, hambriento y asustado, se sentó delante de su tienda y lloró amargamente.

Mientras estaba allí sentado, llorando con amargura, sintió que la tierra temblaba debajo de él y, al mirar hacia arriba, vio a través de sus lágrimas a un indio gigante que se elevaba hasta las copas de los árboles.

—¿Por qué estás llorando?— preguntó el gigante con una voz que parecía un trueno lejano.

—Porque estoy completamente solo—, respondió Wasewahto. —Mi madrastra se fue hace dos días y no tengo comida.

—¿Eres el hijastro de Wapiti?— preguntó el gigante. El niño asintió y el gigante continuó: —Entonces ella nunca volverá; se ha ido a otra tribu. Ven a casa conmigo.

Y levantó al niño sentándolo sobre su fuerte y ancho hombro. Se fueron a la tienda india del gigante, y allí Wasewahto vivió feliz durante muchas lunas.

Pero una noche el gigante tuvo un sueño, en el que el espíritu del padre de Wasewahto se le apareció y le pedía que le devolviera el niño a su madrastra. El sueño fue tan vívido que lo perturbó y comenzó a levantar el campamento a la mañana siguiente y a prepararse para la marcha.

Pero cuando Wasewahto escuchó lo que su amigo se proponía hacer, lloró, se aferró al gigante y le rogó que no fuera, pero el gran hombre todavía estaba preocupado por su sueño e insistió en ir.

—No te dejaré a menos que encuentre una tribu que sea amable contigo—, dijo por fin, y Wasewahto tuvo que conformarse con esa promesa. El gigante cargó al niño sobre su hombro y partieron.

Después de cuatro días de viaje llegaron a un campamento extraño, y aquí encontraron a Wapiti. Se enojó muchísimo cuando vio al niño, pero el miedo al gigante la mantuvo en silencio. Cuando él le contó su sueño, ella también se sintió incómoda y fingió darle la bienvenida a Wasewahto. Pero cuando el gigante lo dejó con su madrastra y se dispuso a partir, el niño sollozó con tanta fuerza y le suplicó con tanto fervor a su amigo que se quedara a vivir cerca de él, que el gran hombre decidió quedarse.

—Me quedaré si la tribu me acepta—, dijo finalmente, y nadie se atrevió a negarse. Cuando dieron su consentimiento, el gigante dijo: —Trabajaré para la tribu, cazaré, pescaré y pelearé, pero debeis prometerme una cosa. Nunca me deis a comer carne de nutria o me iré y nunca regresaré.

Así lo prometió la tribu, y el pequeño Wasewahto estaba feliz. El gigante le enseñó a cazar y pescar, para que nunca más tuviera que morir de hambre si Wapiti lo abandonaba. El pequeño pronto tuvo muchos amigos. Era alegre y brillante en todo lo que se proponía hacer, su puntería con la flecha era tan certera. Era un pequeño guerrero tan valiente, que toda la tribu lo amaba.

Todos menos Wapiti: todavía odiaba al niño, y odiaba aún más al gigante, porque sentía que, de no haber sido por él, hacía mucho tiempo que se habría librado de aquel niño no deseado. En su corazón siempre estaba tratando de hacer algún plan mediante el cual pudiera liberarse de ambos. Un día, un cazador trajo un ciervo recién cazado para el gigante, al que le gustaba mucho el venado asado, y Wapiti por fin tuvo su oportunidad.

Preparó un asado espléndido, pero aquí y allá, entre la carne de venado, hizo una pequeña hendidura con un cuchillo afilado y deslizó trozos de carne de nutria. El gigante regresó de pescar con un apetito voraz y se sentó a comer con deleite. El primer mordisco reveló el engaño de Wapiti, y con una mirada furiosa hacia ella, el gigante se puso de pie de un salto, salió del campamento y nunca más fue visto por la tribu.

Pronto los guerreros regresaron, y cuando supieron lo que había sucedido, Wapiti no tuvo más posibilidades de llevar a cabo sus crueles planes de abandonar a Wasewahto, porque la expulsaron del campamento con piedras y flechas, y le dijeron que si alguna vez regresaba su vida se perdería. Luego adoptaron a su hijastro como hijo de la tribu.

¡Pobrecito Wasewahto! Aunque estaba entre amigos, lamentaba continuamente la pérdida de su querido gigante, al igual que toda la tribu, aunque no con tanta amargura. No podía dejarse tentar ni siquiera con las comidas más delicadas y ya no quería jugar. Los indios le hicieron espléndidos arcos y flechas, y el curandero le talló un sonajero con un hueso de búfalo, pero nada parecía hacerlo feliz. A medida que avanzaba el invierno, cada día estaba más delgado, más pálido y más triste, y temblaba ante la más mínima brisa.

Al final, sus amigos no pudieron soportarlo más y le rogaron que les dijera qué, además de recuperar al gigante, lo haría más feliz.

Él respondió de inmediato:

—Llévame donde está el verano. Si pudiera ver flores en el bosque y pudiera volver a disparar a los pájaros con mi arco y mis flechas, creo que podría ser feliz.

—Entonces iremos a buscar la tierra de verano, oh pequeño Wasewahto—, gritaron, y partieron al día siguiente al amanecer.

Durante muchos días viajaron hacia el sur, y por fin, a orillas de un gran lago, encontraron un extraño tipi. Sin embargo, era el de una tribu hostil, por lo que los amigos de Wasewahto se escondieron entre los juncos junto a la orilla del agua y pidieron ayuda al castor.

—Lo que buscáis ciertamente está aquí—, dijo el viejo animal sabio, cuando le hubieron contado su historia, —y yo os ayudaré.

En consecuencia, pidió al alce que nadara hasta el centro del lago y, mientras tanto, empezó a mordisquear afanosamente los remos de la canoa de la tribu enemiga, no lo suficiente como para cortarlos por completo, pero sí para debilitarlos.

De repente se escuchó un grito desde el tipi. Alguien había visto al alce y todos estaban ansiosos por perseguirlo. Los enemigos de Wasewahto y sus amigos corrieron hacia la orilla, saltaron a sus canoas y salieron tras los alces.

Cuando estuvieron en medio del lago, el castor condujo a Wasewahto y a sus amigos al interior del tipi por una trampilla oculta de la tienda, para que no pudieran ser vistos desde el lado del agua. De lo alto del poste más alto de la tienda colgaba una gran bolsa de cuero. Tan pronto como lo vio, Wasewahto empezó a sonreír, un poco al principio, luego más y más, y finalmente, riéndose a carcajadas, cogió su pequeño arco y sus flechas y apuntó directamente a la bolsa que colgaba.

Cuando el dardo atravesó el cuero, la tienda india se llenó de repente con el canto de los pájaros, y en otro instante salieron volando de la bolsa y del tipi: miles de ellos, petirrojos, pájaros carpinteros, golondrinas, oropéndolas, arrendajos, reyezuelos, pájaros azules y muchos otros. Para el verano lo habían atado en la bolsa de cuero, y allí estaría tranquilo hasta el año siguiente.

Para entonces, los indios del lago habían descubierto que había intrusos en su campamento y ese verano, puestos bajo su custodia, habían sido liberados. Desesperadamente comenzaron a dirigirse hacia la orilla, pero ahora, bajo la tensión, todos los remos se rompieron y los indios quedaron flotando en el lago, gritando con rabia impotente, mientras los alces se alejaban nadando para cubrirse.

Ahora empezaba a ser verano en todas partes. La nieve y el hielo se derritieron; el arroyo, que había quedado encerrado bajo capas de hielo, empezó a gorgotear y reír de nuevo; las hojas verdes brotaron de los árboles, y hasta las flores comenzaron a brotar en el bosque. Wasewahto estaba feliz. Se volvió regordete y sonrosado, y reía de alegría mientras disparaba sus flechas y arrojaba el arpón a los peces.

Pero el castor y el alce llegaron a pensar que tal vez se habían entrometido en cosas que no eran asunto suyo, y que si el Gran Espíritu hubiera tenido la intención de que fuera verano todo el tiempo, no lo habría atado en una parte de la bolsa. del año. Entonces decidieron corregir su error; pero cuando por fin decidieron un plan, descubrieron que no podían ponerse de acuerdo sobre el período de tiempo que se le debería permitir a Summer salir de su prisión. Entonces reunieron a todos los animales y les pidieron consejo. Cada uno tenía una idea diferente. Algunos aconsejaban un mes, otros diez, otros once.

Por fin saltó una rana vieja, y extendiendo su pata palmeada, con sus cuatro dedos, para que todos pudieran verla, graznó con su voz profunda:

—Ten cuatro, toma cuatro, toma cuatro…— una y otra vez, hasta que ahogó las voces de los demás. Su insistencia los cansó tanto que finalmente cedieron y se decidieron por cuatro, como él deseaba.

Así que ahora sólo quedan cuatro meses de verano en el Norte, y el pequeño Wasewahto es perfectamente feliz durante esos días. Luego sonríe todo el tiempo, mientras trabaja y juega. Por eso el sol es tan agradable y los arroyos parecen gorgotear de alegría en verano. Pero cuando llegan los días de invierno y caen las frías lluvias del otoño, esas son las lágrimas de Wasewahto, sentado junto al fuego y llorando por su amigo perdido, el gigante.

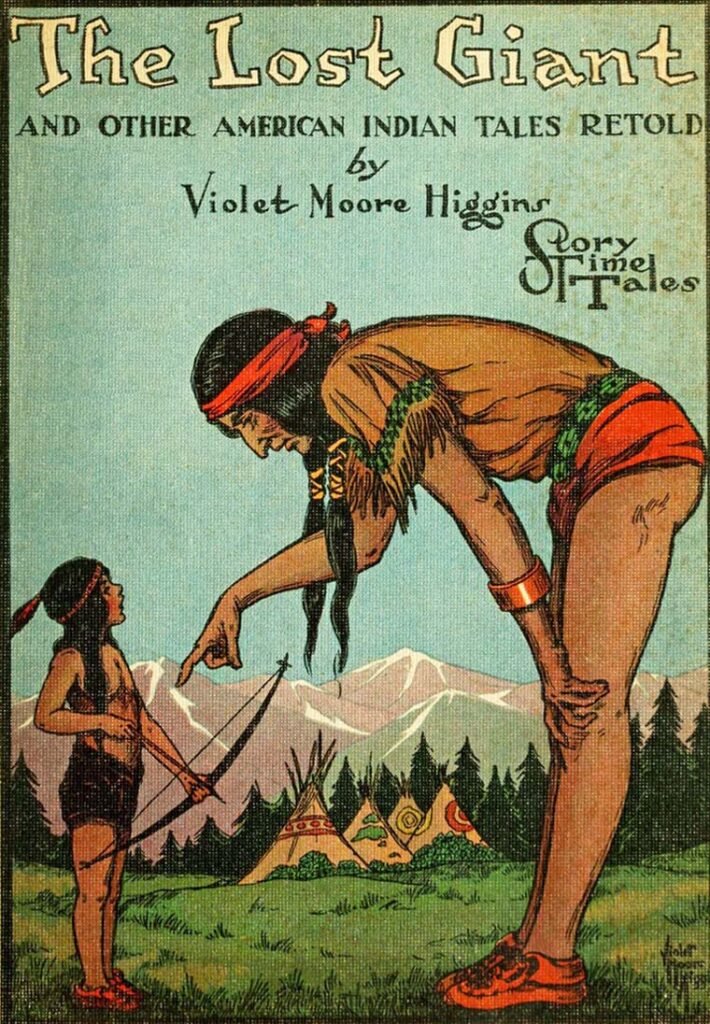

Cuento popular nativo americano recopilado por Violet Moore Higgins, en The Lost Giant and other american indian tales retold (1918)