Al borde de un bosque vivía un anciano que tenía un solo hijo, y un día llamó al niño y le dijo que quería un poco de maíz molido, pero el joven debía asegurarse de no entrar nunca en ningún molino donde el molinero fuera imberbe.

El niño tomó el maíz y se puso en camino, y antes de haber avanzado mucho vio un gran molino frente a él, y un hombre imberbe parado en la puerta.

—¡Buen saludo, imberbe!—, gritó.

—Buen saludo, hijito—, respondió el hombre.

—¿Puedo moler algo aquí?

—¡Sí, por supuesto! Terminaré lo que estoy haciendo y luego podrás trabajar todo el tiempo que quieras.

Pero de repente el niño recordó lo que su padre le había dicho, y se despidió del hombre, y siguió río abajo, hasta llegar a otro molino, sin saber que tan pronto como le dio la espalda, el hombre imberbe había cogido un bolsa de maíz y correr apresuradamente hacia el mismo molino que tenía delante.

Cuando el niño llegó al segundo molino y vio a un segundo hombre imberbe sentado allí, no se detuvo y siguió caminando hasta llegar al tercer molino. Pero también esta vez el hombre imberbe había sido demasiado inteligente para él y había llegado primero por otro camino. Cuando esto sucedió por cuarta vez, el niño se enojó y se dijo:

—No es bueno seguir así; parece haber un hombre imberbe en cada molino—; y tomó su costal de la espalda, y decidió moler su maíz donde estaba.

El imberbe terminó de moler su propio maíz, y cuando terminó le dijo al muchacho que empezaba a moler el suyo:

—Supongamos, hijito, que hacemos una torta con lo que tienes allí.

Ahora bien, el niño se había sentido bastante incómodo al recordar las palabras de su padre, pero pensó para sí:

—Lo que se hace no se puede deshacer.

Y respondió:

—Muy bien, que así sea.

Entonces el imberbe se levantó, echó la harina en la tina, hizo un agujero en el medio, y le dijo al niño que trajera con las dos manos un poco de agua del río para mezclar la torta. Cuando el pastel estuvo listo para hornearlo lo pusieron al fuego y lo cubrieron con cenizas calientes hasta que estuvo bien cocido. Luego lo apoyaron contra la pared, porque era demasiado grande para guardarlo en un armario, y el imberbe le dijo al niño:

—Mira, hijito: si compartimos este pastel, ninguno de los dos tendrá suficiente. Veamos quién puede decir la mentira más grande, y el que mienta mejor se llevará todo el pastel.

El niño, sin saber qué más hacer, respondió:

—Está bien; tu empiezas.

Entonces el imberbe comenzó a mentir con todas sus fuerzas, y cuando se cansó de inventar nuevas mentiras el niño le dijo:

—¡Buen amigo, si eso es todo lo que puedes hacer, no es mucho! Escúchame y te contaré una historia real:

“En mi juventud, cuando ya era viejo, teníamos muchas colmenas. Todas las mañanas, cuando me levantaba, las contaba y era bastante fácil contar las abejas, pero nunca pude contar las colmenas correctamente. Un día, mientras contaba las abejas, descubrí que faltaba mi mejor abeja, y sin perder un momento ensillé un gallo y salí a buscarlo. Lo seguí hasta la orilla y supe que había cruzado el mar y que debía seguirlo. Cuando llegué al otro lado encontré que un hombre había enganchado mi abeja a un arado y con su ayuda estaba sembrando semillas de mijo.

“¡Esa es mi abeja!” Grité. “¿De dónde lo sacaste?”. “Hermano”, respondió el hombre, “si es tuyo, tómalo”. Y no sólo me devolvió mi abeja, sino también un saco de semillas de mijo, porque había hecho uso de mi abeja. Luego me puse la bolsa sobre los hombros, le quité la silla al gallo y la coloqué sobre el lomo de la abeja, a la que monté, guiando al gallo por una cuerda, para que descansara. Mientras volábamos a casa sobre el mar, una de las cuerdas que sostenía la bolsa de mijo se rompió en dos y el saco cayó directamente al océano. Estaba bastante perdido, por supuesto, y no servía de nada pensar en ello, y cuando estuvimos a salvo de regreso ya era de noche. Luego me bajé de mi abeja y la solté para que pudiera cenar, le di un poco de heno al gallo y me fui a dormir. Pero cuando desperté con el sol, ¡qué escena vieron mis ojos! Durante la noche vinieron los lobos y se comieron a mi abeja. Y la miel yacía hasta los tobillos en el valle y hasta las rodillas en las colinas. Luego comencé a considerar la mejor manera de recolectar algunos para llevármelos a casa.

“Sucedió que llevaba conmigo un pequeño hacha, y la llevé al bosque, con la esperanza de encontrar algún animal al que matar y cuya piel pudiera convertir en una bolsa. Al entrar en el bosque vi dos corzos saltando sobre una pata, así que los maté de un solo golpe, y con sus pieles hice tres bolsas, las cuales llené de miel y coloqué en el lomo del gallo. Por fin llegué a casa, donde me dijeron que mi padre acababa de nacer y que debía ir inmediatamente a buscar agua bendita para rociarlo. Mientras iba me daba vueltas en mi mente si no había manera de recuperar mi semilla de mijo, que había caído al mar, y cuando llegué al lugar con el agua bendita vi que la semilla había caído en tierra fértil. , y iba creciendo ante mis ojos. Y más que eso, incluso fue cortado por una mano invisible y convertido en un pastel.

“Entonces tomé la torta y el agua bendita y volaba con ellos sobre el mar, cuando cayó una gran lluvia y el mar se hinchó y se llevó mi torta de mijo. Ah, qué enfadado me sentí por su pérdida cuando estuve a salvo en la tierra otra vez.

“De repente me acordé de que tenía el pelo muy largo. Si estaba de pie tocaba el suelo, aunque si estaba sentado solo llegaba a mis oídos. Cogí un cuchillo, corté un mechón grande, lo trencé y, cuando llegó la noche, le hice un nudo y me dispuse a utilizarlo como almohada. Pero ¿qué debía hacer yo ante un incendio? Tenía un yesquero, pero no madera. Entonces se me ocurrió que había clavado una aguja en mi ropa, así que tomé la aguja, la partí en pedazos, la encendí, luego me tumbé junto al fuego y me fui a dormir. Pero la mala suerte todavía me perseguía. Mientras dormía, una chispa del fuego se encendió en el cabello, que se quemó en un momento. Desesperado, me tiré al suelo y al instante me hundí en él hasta la cintura. Luché por salir, pero sólo caí más; Así que corrí a la casa, cogí una pala, saqué el agua y me llevé el agua bendita. En el camino noté que los campos maduros estaban llenos de segadores, y de repente el aire se volvió tan espantosamente caliente que los hombres se desplomaron desmayados. Entonces los llamé: “¿Por qué no sacáis nuestra yegua, que mide dos días y medio día de ancho, y os hacéis una sombra?” Mi padre escuchó lo que dije y saltó rápidamente sobre la yegua, y los segadores trabajaron con voluntad en la sombra, mientras yo cogía un cubo de madera para llevarles un poco de agua para beber. Cuando llegué al pozo todo estaba congelado, así que para sacar un poco de agua tuve que quitarme la cabeza y romper el hielo con ella. Cuando me acerqué a ellos llevando el agua, todos los segadores gritaron: «¿Qué ha sido de tu cabeza?» Levanté la mano y descubrí que realmente no tenía cabeza y que debía haberla dejado en el pozo. Corrí a buscarlo, pero encontré que mientras tanto un zorro que pasaba me había sacado la cabeza del agua y me estaba desgarrando el cerebro. Me acerqué cautelosamente a él y le di tal patada que lanzó un fuerte grito y dejó caer un pergamino en el que estaba escrito: «El pastel es mío, y el imberbe se va con las manos vacías».

Con estas palabras el niño se levantó, tomó el pastel y se fue a su casa, mientras el imberbe se quedó atrás para tragarse su desilusión.

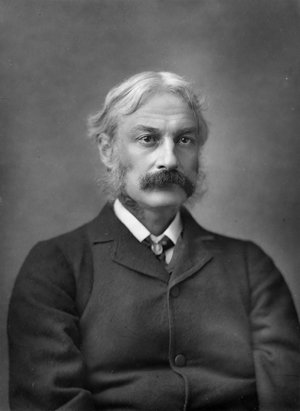

Cuento eslavo recopilado por Andrew Lang